Un bon vieux cliché du journalisme sportif énonce que « tout va très vite dans le football » ; on pourrait également le dire en politique, tant les grands équilibres qu’on croyait immuables peuvent s’écrouler tel un château de cartes. Cette campagne des européennes, encore balbutiante, en offre l’illustration. Prenez le libre-échange : il était acquis, jusqu’à assez récemment, qu’une majorité de formations politiques plus ou moins proches du centre — l’auto proclamé « cercle de la raison » — défendaient mordicus l’anéantissement des barrières douanières, au nom du doux commerce. Cette certitude a volé en éclats au Sénat ce jeudi 22 mars. Malgré le branle-bas de combat des lobbyistes et l’obstruction macroniste, le Ceta, accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, a été rejeté par les communistes, les socialistes… mais aussi la droite ! Autre axiome aujourd’hui explosé : le rôle majeur joué par cette même droite dans le paysage politique français. Longtemps hégémonique, quand elle n’était pas la première force d’opposition, la famille héritière du gaullisme traverse aujourd’hui une crise existentielle. Conséquence, son champion pour ces européennes, le bon chic bon genre François-Xavier Bellamy, se voit obligé de forcer sa nature et de courir les plateaux télés, jusqu’à celui de Cyril Hanouna… Signe que les temps ont vraiment changé, une nouvelle famille politique espère bien profiter de ces européennes pour se faire sa place au soleil : le Parti animaliste, qui avait réussi à dépasser des listes souverainistes et même à talonner le PCF à grands coups de chiens mignons sur ses affiches. Les animalistes peuvent-ils envoyer carrément des élus au Parlement européen cette fois-ci ? Tout va très vite dans la politique. Twitter @hadrienmathoux |

Agricole

Vert, Vendredi 22 mars 2024

|

| Le Sénat met un stop au CetaCeta l’arrêt. Le Sénat français a largement rejeté la ratification du Ceta, un traité de libre échange entre l’Union européenne (UE) et le Canada. Alors que le monde agricole critiquait en début d’année les accords favorisant la concurrence internationale au détriment de la souveraineté alimentaire (notre article), l’avenir du Ceta s’assombrit. Vert rembobine. C’est quoi le Ceta ?Le «Comprehensive Economic and Trade Agreement» est un (très long) texte destiné à faciliter la circulation des biens et services entre l’UE et le Canada, en réduisant les droits de douane et en allégeant les règlementations. Signé en 2016, le Ceta est mis en œuvre «provisoirement» à plus de 90% depuis 2017. Cependant, en France, il n’a été adopté à l’Assemblée nationale – de justesse – que deux ans après… et il n’avait jamais été transmis à la chambre haute jusqu’à ce jeudi, à l’initiative des communistes, soutenus par la droite. Qui s’y oppose et pourquoi ?Ce deal économique et commercial est contesté de longue date, notamment parce qu’il accentue l’industrialisation agroalimentaire. «Ce que nous importons, ce sont des biens stratégiques, et non de la viande aux hormones», a assuré devant le Sénat Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur. Mais pour Greenpeace, «le Canada a recours à des OGM et à des pesticides non autorisés par l’UE, utilise des farines animales pour alimenter ses élevages et dope ses animaux aux antibiotiques». |

Des activistes protestent contre le Ceta avant une visite du Premier ministre canadien en 2017 en Allemagne. © Steffi Loos / Getty Images via AFP Des activistes protestent contre le Ceta avant une visite du Premier ministre canadien en 2017 en Allemagne. © Steffi Loos / Getty Images via AFP |

| Que va-t-il se passer maintenant ?Après ce refus du Sénat, l’Assemblée nationale va devoir à nouveau voter sur le texte. Mais on ignore quand, car le gouvernement risque de traîner des pieds pour le mettre à l’agenda. Si les député·es sont d’un avis contraire aux sénateur·rices, le Ceta sera officiellement ratifié par la France. Si l’Assemblée est du même avis que le Sénat et que le gouvernement notifie ce refus aux institutions européennes – ce qu’il n’est pas obligé de faire -, la ratification du traité sera abandonnée, ouvrant la voie à une fin d’application dans toute l’UE… à moins qu’un nouveau vote soit organisé en France, par le gouvernement ! Neuf parlements d’autres États membres ne se sont toujours pas prononcés sur le Ceta. Aurélie Delmas |

Le rejet du Ceta, entre hara-Kiri et vache qui rit moins

Le Sénat a massivement rejeté un accord de libre-échange appliqué dans l’indifférence totale depuis 7 ans. Le Ceta est assez emblématique des contorsions idéologiques auxquelles peuvent se livrer les Etats, ici le Canada et la France, et les filières, ici le lait et la viande bovine, pour arrondir les angles de leurs prés… carrés.

Alors que le Chili ou encore la Nouvelle-Zélande disputaient depuis quelque temps la vedette au Mercosur, le Ceta vient de se réinviter à la table toujours bruyante des accords de libre-échange. Le Sénat a quelque peu cassé l’ambiance, au point que la majorité présidentielle a quitté l’hémicycle avant un vote perdu d’avance. Le veto des sénateurs parachève en France un processus démocratique par ailleurs inachevé dans l’ensemble des Etats membres de l’UE, mais qui n’avait pas empêché l’accord de s’appliquer depuis 7 ans, sans que personne n’y trouve rien à redire. Et pour cause : si l’on en croit le gouvernement, le bilan comptable entre la France et la Canada est depuis largement à notre avantage, y compris dans le secteur d’ordinaire sacrificiel qu’est l’agriculture. De là à y voir une sorte de hara-Kiri ou de hara-Vache-qui-rit…

Le Canada, une bulle laitière…

Avec les vins et spiritueux, la filière laitière nationale est en effet l’une des principales filières agroalimentaires bénéficiaires de cet accord en particulier et des échanges internationaux en général. En 2023, elle a enregistré un bénéfice commercial de +2,5 milliards d’euros. Dans le secteur laitier, le Canada a pris le contre-pied total du libre-échange. Depuis 1971, le pays a fermé ses frontières en instaurant un système de gestion de l’offre, via un triple contrôle de la production, des importations et des prix. La production nationale est alignée sur la demande intérieure, garantissant aux éleveurs un revenu stable et équitable, sans subvention et sans dumping vis-à-vis de pays tiers, cadenassant au passage les industriels mais posant quelques problèmes de transmissibilité des exploitations. Le prix du lait reste abordable pour les consommateurs mais le plateau de fromages un peu moins affriolant que le nôtre, il faut bien le dire. D’où la tentation d’emprunter nos appellations pour exciter à peu de frais le cortex de nos « cousins ». Ce que le Ceta contrecarre, en garantissant la protection d’IGP et d’AOP, notamment fromagères. Ha ha…

… un libéralisme débridé en viande

En revanche, dans le secteur de la viande, le Canada pousse le libéralisme à son paroxysme, en autorisant sur son sol la culture des plantes OGM destinées à l’alimentation animale, l’usage de farines animales dans cette même alimentation ou encore et le recours à des substances anabolisantes en production bovine (et porcine). Autant de saveurs que le pays était généreusement disposé à livrer à nos vierges papilles, quitte à creuser un peu plus notre déficit commercial en viande bovine. Un chiffon rouge agité par les sénateurs – en dépit des garde-fous inscrits dans le Ceta – dans un savoureux faux-semblant d’unité transpartisane. Tant que le faux-filet de Blonde d’Aquitaine, de Charolaise ou de Limousine n’est pas faux…

Un article de Raphaël Lecocq

« Trois petites fermes valent mieux qu’une grande » : partager ses terres pour mieux en vivre

22 février 2024 par Sophie Chapelle

Partager terres agricoles et bâtiments pour permettre à d’autres de s’installer, c’est le choix d’un couple de paysans dans la Loire. En 20 ans, sur leurs 70 hectares, ils sont passés de 1 à 3 fermes où huit personnes travaillent et vivent bien.

Publié dans ALTERNATIVES

- « Nous sommes ici dans une ferme qui s’est démultipliée », lance Anne Déplaude, vigneronne à Tartaras, dans la Loire, devant des étudiants médusés [1]. « Il y a vingt ans, cette ferme était en lait et comptait deux associés sur 70 hectares. Aujourd’hui, sur une surface équivalente, on a désormais quatre fermes et huit personnes qui travaillent. »

Comment ont-ils réussi ce pari ? L’histoire commence en 2001. Anne arrive sur la ferme de son compagnon, Pierre-André. Il élève alors une quarantaine de vaches laitières en Gaec avec son cousin [2], et livre son lait à une laiterie détenue par Danone. « Ce qui a motivé la reconversion, c’est qu’on vendait le lait à la laiterie et que c’était elle qui fixait le prix. Notre envie, c’était de maîtriser le produit et d’aller jusqu’au produit fini », souligne Anne. Le projet mûrit tranquillement et tend vers la viticulture. À partir de 2003, de nouvelles vignes sont progressivement plantées. « Le vin permet d’optimiser la valeur ajoutée à l’hectare. On a pu faire ce changement car on avait fini d’amortir l’outil : on n’était plus pieds et poings liés avec les banques. »

Autonomie, un maître mot

« Cette autonomie financière a permis de préserver notre autonomie décisionnelle » poursuit Anne. Avec Pierre-André, ils font le choix d’un certain type de viticulture : ils décident de limiter la surface de plantations à 8 hectares, afin d’être sur une approche très qualitative avec d’anciens cépages locaux. « On a aussi fait le choix d’investissements progressifs et calibrés », poursuit la vigneronne. Ils construisent ainsi un bâtiment dédié à la vinification dix ans après la plantation des vignes.

L’autonomie, maître mot dans leur parcours, est aussi technique. « On s’est beaucoup formés, on s’est aussi équipés, mais on n’a jamais été dépendants d’un conseil extérieur. » Pierre-André précise : « Dans beaucoup de fermes, c’est le vendeur de phytos [pesticides de synthèse, ndlr] qui fait le calendrier de traitements ».

« Plutôt que de tout mécaniser, on a aussi fait le choix d’employer du monde » complète Anne. Deux salariés et demi travaillent aujourd’hui avec le couple. Ils vendent entre 30 000 et 35 000 bouteilles par an, dont la moitié en vente directe. « Notre reconversion a permis de libérer du foncier qu’on a décidé de partager pour favoriser la ’’multiplication de paysan·nes’’. » C’est là que Philippe Chorier, éleveur, entre en scène.

Mutualiser pour éviter l’endettement

« En 2007, j’avais un projet de porc plein air, avec un fort souci d’autonomie », confie Philippe. Sidéré par le coût de mécanisation qu’il a pu constater dans diverses exploitations agricoles, il envisage une structure à petite échelle dans laquelle il pourra minimiser au maximum ses investissements. Il contacte les Déplaude via l’Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural (Adear). « Trente hectares se libéraient dont les Déplaude n’étaient pas forcément propriétaires. Pierre-André m’a accompagné pour se porter garant et j’ai pu récupérer 17 hectares », raconte Philippe.

L’essentiel du matériel que Philippe utilise est en Cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole). « J’ai toujours eu des tracteurs collectifs. Pour 3000 euros de parts sociales à la Cuma, on peut avoir du matériel disponible et ça me convient très bien. » Le souci de la mutualisation pour être autonome le conduit à s’investir dans la création d’une boucherie en SARL, ainsi que dans un atelier de découpe collectif. « On partage l’outil. Ça permet de mutualiser et d’amortir les coûts sur 10 personnes. Quand on fait face à des factures d’électricité qui grimpent de 600 à 1000 euros, on répartit mieux à plusieurs. »

Au terme de quinze ans d’installation, il se réjouit : « je suis 100 % autonome sur les aliments, et en temps de travail. Mon bâtiment est payé, j’ai moins de pression. » Il y a quelques mois, Philippe a cédé à son tour 2,5 hectares à un jeune, ancien salarié des Déplaude, pour lui permettre de s’installer en viticulture. « Je suis heureux d’avoir contribué à ce qu’il puisse planter des vignes et se lancer. »

Lever le verrou de l’accès à la terre

Mais l’histoire de cette « ferme partagée » ne s’arrête pas là. Stéphane Rouvès, ami des Déplaude, souhaite s’installer comme paysan boulanger en 2012. « Je ne venais pas du monde paysan et l’accès à la terre est un gros verrou. Pierre-André et Anne m’ont parrainé dans ce système agricole en me louant 4,5 hectares, ce qui m’a permis de m’installer », explique t-il.

En tant que paysan boulanger, il sème, récolte, moud, transforme et commercialise en vente directe. « Je maîtrise l’ensemble du processus, confirme t-il. Mais si j’ai pu maîtriser mes investissements au départ, 4 hectares et demi ne suffisaient pas ». Des terrains se libèrent finalement sur la commune où il habite. Il travaille désormais avec sa compagne sur 20 hectares, en agriculture bio. Ensemble, ils produisent pain et pâtes sèches.

Il y a cinq ans, les Déplaude proposent à Philippe et Stéphane de partager le bâtiment qui servait avant de stabulation. Une SCI (société civile immobilière) est créée, répondant au nom subtil de « Vin Copain ». Divisé en plusieurs parties, la stabulation accueille le moulin à blé de Stéphane, les aliments des cochons de Philippe, ainsi que le matériel viticole de Pierre-André et Anne. « Nous avons établi un règlement intérieur et nous nous sommes engagés à ce que le bâtiment reste agricole », souligne Philippe. « On partage le matériel comme le transpalette par exemple, on peut travailler ensemble, c’est vraiment un confort. »

SUR LE MÊME SUJET

- Ce qu’est vraiment la souveraineté alimentaire, au contraire de ce que prétend le gouvernement

- Devenir agriculteur : « Quand les parents ne sont pas riches, on n’a pas de quoi reprendre une exploitation »

En 2024, l’aventure collective se poursuit. « Après l’installation de Philippe en 2008, de Stéphane en 2012, c’est désormais Rémi et Estella qui démarrent leur activité viticole sur une partie des terrains libérés », s’enthousiasme Anne. « On mutualise et on s’entraide quand l’un·e de nous est en période de pointe ou lors des livraisons. C’est l’illustration que « trois petites fermes valent mieux qu’une grande » », un mot d’ordre porté par la Confédération paysanne. Face au défi de l’installation agricole et de la transmission des fermes, l’histoire de cette ferme partagée démontre qu’il est possible d’inventer d’autres modes de coopération.

Sophie Chapelle

Photo de une : De gauche à droite : Stéphane Rouvès, Philippe Chorier, Anne Déplaude, Pierre-André Déplaude. © Confédération paysanne de la Loire

BOÎTE NOIRE

Je vis depuis quelques années à proximité de cette ferme où poussent les paysannes et paysans. À l’heure où l’agrandissement des exploitations agricoles est souvent présenté comme la seule voie possible, avec la spirale de l’endettement comme corolaire, il me semble essentiel de montrer, exemples à l’appui, que d’autres chemins sont possibles en agriculture.

Notes

[1] À l’occasion du salon à la ferme organisé par la Confédération paysanne jusqu’au 24 févier, la ferme des Déplaude a ouvert ses portes le 15 février aux étudiants se destinant aux métiers de l’agriculture.

[2] Gaec : groupement agricole d’exploitation en commun

Ce qu’est vraiment la souveraineté alimentaire, au contraire de ce que prétend le gouvernement

16 février 2024 par Sophie Chapelle

Le gouvernement a annoncé inscrire l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi en réponse à la colère agricole. Mais ce terme, introduit en 1996 par le mouvement paysan Via Campesina, est complètement dévoyé par l’exécutif.

Publié dans ÉCOLOGIE

- « Nous inscrirons très clairement l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi », a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal, le 1er février pour répondre aux protestations agricoles. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, car je n’oublie pas que notre agriculture est un de nos principaux secteurs exportateurs avec les céréales, les vins, les spiritueux, les produits laitiers. »

Dans les mots de Gabriel Attal, la souveraineté alimentaire s’apparente à une arme de production et d’exportation. Plus récemment, Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, a souligné la volonté de la France de « nourrir le continent africain ». Comprendre : la France est la sixième puissance exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires au monde, et elle entend bien le rester. Et tant pis si cela déstructure les filières alimentaires locales dans ces pays.

Or, la « souveraineté alimentaire » telle qu’elle est défendue par le gouvernement est aux antipodes de la définition d’origine du terme.

1996 : « Le droit de développer sa capacité de produire son alimentation »

Cette notion a été introduite dans la sphère internationale par le mouvement paysan Via Campesina – qui regroupe aujourd’hui 182 organisations paysannes dans 81 pays – à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996. Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique et en Amérique latine, les agricultures locales – et la survie des paysans et paysannes – sont alors menacées par les exportations subventionnées provenant des pays riches, qui profitent de la multiplication des accords de libre-échange. « La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité culturelle et agricole, est-il écrit dans la Déclaration de Rome de la Via Campesina. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d’une véritable sécurité alimentaire », poursuit le texte.

2018 : « Le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques »

En septembre 2018, le Conseil des droits humains des Nations unies [1] adopte la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).

Son article 15 précise : « Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture. »

La souveraineté alimentaire désigne donc le droit des populations à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers – c’est-à-dire sans pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national. Quand des industries agroalimentaires exportent des poulets à bas prix, concurrençant les paysans locaux, ou quand une multinationale impose ses semences, créant une dépendance, elles portent atteinte à la souveraineté alimentaire.

Pour Morgan Ody, paysanne en Bretagne et coordinatrice générale de la Via Campesina, la souveraineté alimentaire suppose une rupture par rapport à l’organisation économique actuelle des marchés agricoles. « Nous soutenons la coopération internationale et la solidarité entre les peuples, précise-t-elle. Les accords de coopération bilatéraux ou birégionaux devraient avoir pour base les droits humains, conformément à l’UNDROP. Ils doivent permettre un véritable épanouissement agricole qui donne la priorité à la production alimentaire locale et à l’agriculture paysanne. »

2020 : réintroduire les néonicotinoïdes… au nom de la souveraineté alimentaire ?

Il faut revenir en mars 2020 pour que le gouvernement français mentionne ce concept. Nous sommes alors en pleine épidémie de Covid-19 et Emmanuel Macron estime alors que « déléguer notre alimentation est une folie ». La pénurie de certains aliments accompagne celle de masques, de médicaments ou d’oxygène médical. L’incapacité à les produire en France, voire même en Europe, remet au goût du jour la question de la souveraineté. Un mois plus tard, lors d’un discours, le Président précise son propos en indiquant sa volonté de « rebâtir une indépendance agricole (…) française et plus d’autonomie stratégique pour notre Europe ». Rapidement, les ambitions s’avèrent différentes de la Via Campesina : à l’été 2020, Julien Denormandie, alors ministre de l’Agriculture, reprend ce terme pour justifier la réintroduction des néonicotinoïdes, un insecticide très toxique, dans les champs de betteraves sucrières.

La filière betterave-sucre est stratégique pour notre souveraineté alimentaire.

Face à une crise inédite causée par la jaunisse, notre plan d’action : accélérer la recherche d’une solution efficace, sécuriser les plantations tout en limitant l’impact sur les pollinisateurs ⤵️ pic.twitter.com/94hZpiuOOj— Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 6, 2020

Comme le souligne Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech dans une récente tribune, « la souveraineté alimentaire est devenue, depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, l’argument d’autorité permettant de poursuivre des pratiques qui génèrent des catastrophes écologiques et humaines majeures ».

La dépendance de la France aux importations est l’argument mis en avant : les trois quarts du blé dur consommé en France sont importés, plus d’un tiers des fruits tempérés (ceux que l’on peut cultiver en France), un quart des pommes de terre, ou de la viande de porc. « Mais ce que l’on passe sous silence, c’est que le taux d’auto-approvisionnement – soit le rapport entre la production et la consommation françaises – est de 148 % pour le blé dur, 113 % pour les pommes de terre, 82 % pour les fruits tempérés et 103 % pour le porc. » Ce qui signifie que la France est largement – ou quasiment – autonome sur ces produits.

La France importe donc beaucoup, mais exporte aussi énormément de produits agricoles. « Le problème de souveraineté alimentaire n’en est pas un. Le vrai problème, c’est qu’on exporte ce que l’on produit, y compris ce dont on a besoin. Cherchez l’erreur », observe le chercheur.

Cet article est gratuit mais…

…il ne coûte pas rien. Chacune de nos enquêtes ou reportages équivaut à plusieurs jours de travail. Pourtant, nous n’avons ni riche mécène ni publicité. Ce miracle est possible grâce au soutien de 5000 personnes par an. Vous aussi, soutenez un média radicalement indépendant et porteur de nouvelles voix.

2024 : « Un concept dévoyé par les tenants du système productiviste »

Le Premier ministre promet donc d’inscrire l’objectif de souveraineté dans la loi, « avec les agriculteurs », « sur la base d’indicateurs clairs définis avec eux ». Dans les faits, la mention de la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France figure déjà dans l’article L1 du Code rural. Reste à savoir comment elle sera définie. Les agriculteurs évoqueront-ils les besoins en eau pour produire les aliments ? La dépendance aux énergies fossiles générée par les intrants de synthèse (le gaz pour la fabrication d’engrais azotés par exemple), l’épuisement de la fertilité des sols lié à la monoculture intensive ou encore les effets du réchauffement climatique ? Des sols pollués aux pesticides et appauvris par la chimie de synthèse ne garantissent aucunement une future souveraineté alimentaire.

« Comment évoquer la souveraineté alimentaire sans parler des enjeux fonciers, de l’évolution du travail agricole (25 % des agriculteurs sont en passe de partir à la retraite), du gaspillage alimentaire – qui avoisine les 30 % tout de même – des besoins nutritionnels et des habitudes alimentaires de la population ? » égrène Harold Levrel. SUR LE MÊME SUJET

- Effondrement de la biodiversité, eau et sols contaminés : les coûts cachés des pesticides

- RSA : « Les agriculteurs vont-ils effectuer 15 heures d’activités avant ou après la traite ? »

- Alimentation : pourquoi produire plus ne résoudra pas la faim dans le monde

Alors que Gabriel Attal a annoncé établir un plan de souveraineté dans chaque filière d’ici le Salon de l’agriculture, des paysannes et paysans ouvrent leur ferme dans toute la France du 15 au 24 février autour du thème de la souveraineté alimentaire, « concept aujourd’hui largement récupéré et dévoyé par les tenants du système productiviste », accuse la Confédération paysanne.

Les organisateurs et organisatrices entendent porter « haut et fort la souveraineté alimentaire, dans sa définition basée sur la garantie du revenu paysan, la rupture avec le libre-échange, la protection et la répartition du foncier agricole, la démocratie alimentaire, la solidarité internationale et la transition agroécologique. »

Sophie Chapelle

Crise agricole : vers un recul écologique et social orchestré par la FNSEA et l’agrobusiness ?

1er février 2024 par Sophie Chapelle

Les premières mesures annoncées par le gouvernement pour tenter de répondre à la colère des agricultrices et agriculteurs ciblent l’écologie, comme le demande la FNSEA. Sans apporter de réponse pour une juste rémunération.

Treize. C’est le nombre de fois où le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a prononcé le mot « normes » lors de son discours de politique générale le 30 janvier. « Empilement des normes », « les Français me racontent combien les normes les oppressent », « supprimer des normes, c’est possible »… Toute la question est de savoir en quoi consiste ces « normes » à combattre : s’agit-il de remettre en cause l’interdiction d’un pesticide cancérogène ou l’encadrement du travail d’un ouvrier saisonnier, ou de simplifier certaines démarches administratives bien trop complexes ?

Il n’a fait nulle mention des énormes marges de la grande distribution et de l’agroalimentaire dans son discours. Ni aucune mention des coûts de production qui explosent dans les fermes, sans que les rémunérations versées aux agriculteurs et agricultrices n’augmentent, quand les consommatrices et consommateurs voient, eux, leur ticket de caisse s’alourdir. Les premières mesures annoncées par le gouvernement visent quasi exclusivement les normes environnementales.

Son inspiration, Gabriel Attal la puise dans la synthèse des revendications de la FNSEA, syndicat majoritaire, et des JA (Jeunes Agriculteurs). Outre la « réduction des normes », ceux ci demandent l’« accélération des projets de stockage d’eau » – comprenez les mégabassines ; le « curage des cours d’eau » – à ne pas confondre avec leur entretien, le curage détruisant faune et flore ; le refus de délimitation des « Zones Humides » – qui permettent pourtant de protéger ce type de zones, essentielles à la biodiversité et au cycle de l’eau ; une « dérogation sur les 4 % de jachères » – les jachères permettent pourtant de laisser la terre se reposer ; la « limitation des recours et durées d’instruction » des projets – comprenez les projets agro-industriels ; le placement des agents de l’Office français de la biodiversité « sous l’autorité du Préfet » ; ou le « rejet intégral et immédiat de toutes les surtranspositions » – si, par exemple, la France décidait de faire mieux que l’Europe en matière d’interdiction de pesticides… Toutes ces demandes ont été reprises par le Premier ministre.

Affaiblir les normes, même celles qui protègent

SUR LE MÊME SUJET

- Salmonelle : comment la réglementation conduit à de la maltraitance animale et à la fin des œufs plein air

- Ces normes pensées pour l’élevage industriel et qui détruisent le monde paysan

Malgré les annonces gouvernementales, les barrages mis en place par les agriculteurs et agriculteurs sont toujours là. Certes, une simplification administrative apparaît nécessaire. De même, des normes apparaissent inadaptées à la réalité des fermes. Celles mises en place pour combattre la grippe aviaire par exemple ont favorisé un mode de production industriel au détriment de l’élevage fermier.

De la même manière, pour combattre la salmonelle dans les élevages de poules pondeuses, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures qui contraignent de plus en plus d’éleveurs et éleveuses en plein air à cesser leur activité.

Mais « demander l’arrêt de toutes les normes environnementales et sociales qui nous encadrent, c’est la facilité », estime Nicolas Clair, porte-parole de la Confédération paysanne de la Loire, dans le journal local Le Pays. Ce ne sont pas les normes environnementales ou nos droits sociaux que nous devons affaiblir. C’est une protection contre la concurrence déloyale que nous devons obtenir. »

« Les normes, sont là pour protéger la santé du consommateur, pour protéger l’environnement et pour protéger les travailleurs. Pour nous, ça serait inconcevable que cette crise débouche sur un recul dans un de ces domaines-là, que ce soit la santé, l’environnement ou la protection des travailleurs », précise Dominique Dubreuil, président du groupe des agriculteurs bio du Morbihan sur France Bleu. On ne va pas sortir de cette crise globale en ajoutant de la précarité à la précarité ou de la pollution à la pollution », ajoute-t-il.

Recul dans la lutte contre les pesticides

SUR LE MÊME SUJET

- Excès de cancer de l’ovaire, maladie de Parkinson : les agricultrices, victimes oubliées des pesticides ?

- Malgré les ravages des pesticides, un gouvernement sous l’influence de la FNSEA

Pourtant, si le gouvernement décide de suivre jusqu’au bout les revendications de la FNSEA, cela se traduira par un recul dans la lutte contre les pesticides. Les représentants de ce syndicat demandent le « rejet en bloc des zones non traitées aux pesticides » (ZNT). Ces bandes de plusieurs mètres de large sont censées séparer une culture aspergée de pesticides des lieux habités. La FNSEA demande également un « moratoire sur les interdictions » des pesticides et un « rejet d’Ecophyto », le plan censé planifier la baisse des épandages de produits toxiques et cancérogènes dans les campagnes.

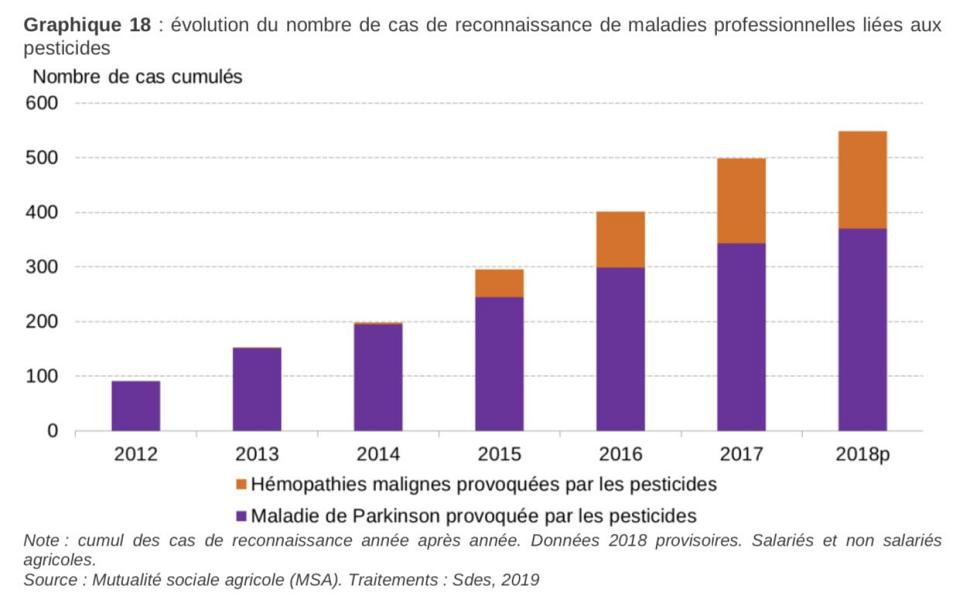

Les agriculteurs et agricultrices figurent pourtant parmi les premières victimes des pesticides, comme en témoignent les chiffres de la Mutualité sociale agricole. La reconnaissance des pathologies liées aux pesticides en maladies professionnelles est certes récente, et la procédure complexe, en particulier pour les agricultrices. Mais leur nombre ne cesse d’augmenter.

Cultiver des terres en jachère pour nourrir les voitures

Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a rapidement évoqué l’Union européenne en ciblant les jachères, qui permettent à une terre de se reposer, reconstituant ses réserves d’eau ou d’azote. « Nous sommes proches d’aboutir à une nouvelle prolongation de la dérogation », s’est-il réjoui, reprenant là encore une revendication de la FNSEA pourtant loin de faire consensus au sein du monde agricole. SUR LE MÊME SUJET

L’idée que la France doit produire plus car des millions de personnes souffrent de la faim dans le monde est un poncif des tenants de l’agriculture productiviste. Le paradoxe est le suivant : alors qu’environ 820 millions de personnes dans le monde se trouvent en situation d’insécurité alimentaire, la production de denrées agricoles permettrait aujourd’hui d’en nourrir douze milliards, résume Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation à l’Onu, dans son dernier ouvrage, Changer de boussole. La croissance ne vaincra pas la pauvreté (éditions Les Liens qui libèrent, 2023). « Le problème n’est plus la production. L’insécurité alimentaire est aujourd’hui essentiellement liée à des questions de pouvoir d’achat et de protection sociale », précise Olivier De Schutter dans un entretien à Politis.

En réalité, si la FNSEA tient à cultiver ces terres en jachère, ce n’est pas tant pour nourrir les humains que les voitures. « Ces surfaces pourraient permettre de produire, particulièrement la biomasse nécessaire pour la transition énergétique », précise ainsi la FNSEA dans un communiqué. Entendez par là : produire des agrocarburants. Or, c’est précisément ce détournement de la vocation nourricière des terres agricoles qui participe à la crise alimentaire mondiale.

Rendre l’agriculture plus écologique et sociale

« Ce n’est pas, comme le font les dirigeants de la FNSEA, en demandant à pouvoir détruire des haies, en instrumentalisant le sujet des jachères, en éludant la question du partage équitable des terres et de l’eau, en négociant des avantages pour la production d’agrocarburants, que nous résoudrons en profondeur les problématiques de notre métier de paysan » estime la Confédération paysanne dans un communiqué. « Ce dont nous avons besoin, c’est de s’attaquer aux racines du problème en offrant plus de protection sociale et économique aux agricultrices et agriculteurs », écrit encore ce syndicat agricole.

Le Premier ministre a bien évoqué la question du revenu en mentionnant la mise en place de la loi Alimentation (dites loi Egalim) en 2018. Mais les négociations sur les prix payés aux exploitations agricoles se sont heurtées aux blocages des industriels et de la grande distribution. Résultat de cette inaction gouvernementale : l’agroalimentaire a réalisé des marges historiques ces derniers mois alors que les revenus des agriculteurs ne s’amélioraient pas. Gabriel Attal a aujourd’hui annoncé des contrôles renforcés de la grande distribution et l’industrie agroalimentaire pour faire (enfin) appliquer la loi, mais les mesures structurelles manquent.

Rien ne figure à ce sujet dans les revendications de la FNSEA, mis à part un renforcement de la loi Alimentation qui n’interdit pas la vente à perte des produits agricoles. La Confédération paysanne plaide pour sa part en faveur de l’instauration de prix garantis pour les produits agricoles, la mise en place de prix minimum d’entrée sur le territoire national pour limiter les concurrences déloyales, l’accompagnement économique à la transition agroécologique pour aider les paysans à faire évoluer leurs pratiques, la priorité à l’installation face à l’agrandissement, et l’arrêt de l’artificialisation des terres agricoles.

À l’aune de la colère agricole grandissante, Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, a annoncé le report du projet de loi sur l’agriculture qui devait être présenté le 24 janvier. Pourra-t-on, demain, espérer une loi pour rendre l’agriculture plus écologique et sociale ? Une loi qui prévoit que les aides publiques – plus de 9 milliards d’euros par an sont versés par l’Union européenne au secteur agricole français dans le cadre de la Politique agricole commune – soient désormais accordées en fonction du nombre d’emplois créés et non plus en fonction du nombre d’hectares possédés ? Une loi qui prévoit de financer réellement les projets d’installation et de reprise de fermes – les deux tiers de ces candidat·es n’accèdent pas à ces aides publiques ? Pour l’heure, Marc Fesneau a simplement mentionné l’ajout d’un volet sur la simplification des normes.

Sophie Chapelle

Dessin : Allan Barte

P.-S.

Mise à jour le 1er février 2024 : Le gouvernement vient d’annoncer qu’il met « en pause » le plan Ecophyto visant à réduire l’usage des pesticides… comme le demandait la FNSEA. Ses représentants appellent à « suspendre les blocages ».

Quand la bureaucratie fait vivre un calvaire administratif aux agriculteurs bourguignons

En Bourgogne-Franche-Comté, les agriculteurs se noient dans un océan de bureaucratie, victimes d’un système de subventions défaillant. Une crise qui met en lumière les failles d’une politique agricole européenne suradministrée.

Source : image générée par IA.

Six cents, soit presque deux par jour : c’est le nombre d’agriculteurs qui se suicident chaque année en France. Ce nombre en augmentation illustre tristement une condition agricole faite d’isolement, un isolement qui n’a d’égal que la dépendance des exploitants aux subventions publiques en tous genres. À titre d’exemple, en 2019, ces aides représentaient en moyenne 74 % des revenus des agriculteurs, et jusqu’à 250 % pour les producteurs de viande bovine.

Isolés socialement mais fonctionnaires de fait, les agriculteurs ont tout récemment été une nouvelle fois frappés de plein fouet par des retards et des dysfonctionnements dans l’instruction des dossiers de subventions, mettant en péril un nombre important d’exploitations déjà soutenues à bout de bras par la machine publique.

Le FEADER, deuxième pilier de la PAC

Mis en place en 2007, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est le principal instrument de financement de la politique agricole commune (PAC) créée par le traité de Rome un demi-siècle plus tôt.

La PAC se fonde sur deux piliers : la structuration du marché agricole et, depuis 2007 donc, le développement rural.

Inscrit dans la logique de programmation propre aux politiques européennes, l’objectif du FEADER est explicitement de garantir l’avenir des zones rurales en s’appuyant sur les services publics et l’économie locale.

Sans surprise, le FEADER est impliqué dans la vaste politique de planification écologique européenne qu’est Europe 2020, avec en ligne de mire une agriculture « soutenable » et « durable ».

Initialement destiné à disparaître à la fin de ce plan, le FEADER a suivi la myriade de mesures publiques qui perdurent, avec notamment la relance européenne NextGenerationEU adoptée par le Conseil européen en 2020.

Une responsabilité transférée

Sauf qu’au 1er janvier 2023, la responsabilité de ce fonds a été confiée aux États. En France, ce dernier l’a transféré aux conseils régionaux volontaires qui ont rapidement accusé d’importants retards de paiement mettant gravement en péril de nombreuses exploitations agricoles.

La région Bourgogne-Franche-Comté n’y fait malheureusement pas exception, au point que la situation s’est particulièrement envenimée le 6 novembre dernier.

Ce jour-là, trois élus de la majorité socialiste au conseil régional ont été pris à partie par des exploitants de Saône-et-Loire :

« C’est une honte, un scandale, une catastrophe, vous êtes des nuls, des incompétents, votre administration est lamentablement défaillante, à la ramasse ».

Ces propos ont contraint le sénateur et président du groupe socialiste à l’assemblée régionale Jérôme Durain, présent ce jour-là, à reconnaître la responsabilité des élus dans une situation qui met les agriculteurs « dans la merde ».

Concrètement, les agriculteurs, soutenus dans leurs revendications par la Confédération paysanne, reprochaient à la collectivité la piètre qualité du traitement des dossiers de demande de dotation d’aide à l’investissement aux installations de jeunes agriculteurs.

Un temps de traitement rallongé

Au cœur de ces doléances, donc, le transfert aux régions du traitement de ces demandes. Ces transferts se sont pourtant accompagnés de compensations financières de la part de Paris sous la forme de 35 agents à temps plein issus de la Direction départementale des territoires (DDT). Mais la plupart ont toutefois refusé leur mutation à Besançon et Dijon, lieux concentrant le dispositif.

Pour y faire face, des recrutements ont été lancés, mais la moitié des effectifs n’a toujours pas été pourvue, s’ajoutant au changement d’outil informatique.

Le résultat ne s’est pas fait attendre : moins de 10 % des 3500 dossiers en retard de paiement ont pour l’heure pu être instruits.

De quoi nourrir un profond ressentiment dans le milieu agricole, au point que de nombreux agents sont victimes de harcèlement voire de menaces ayant entraîné des mains courantes.

Un fonds en hausse

Pourtant, le dispositif semblait lancé sur de bonnes bases, le FEADER ayant été augmenté de 28 % pour la programmation 2023-2027 selon Christian Decerle, président de la chambre régionale d’agriculture.

La situation a contraint le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, à réagir afin d’appeler les élus à résoudre rapidement les problèmes administratifs pour éviter des conséquences graves pour les agriculteurs.

Agriculture et bureaucratie

FEADER, PAC, DDT… autant d’acronymes à la fois très bureaucratiques et très français qui frappent de plein fouet l’activité qui devrait pourtant être la plus épargnée de ces questions : l’agriculture. Activité naturaliste par excellence, là où la bureaucratie est celle de la complexité humaine, l’agriculture symbolise à la fois la maîtrise de la nature et l’aboutissement de notre besoin le plus primaire en tant qu’espèce inscrite dans le vivant : la nourriture.

Pourtant, ce milieu est depuis longtemps l’objet de politiques planificatrices ayant pour objectif de protéger le marché intérieur au détriment d’un partenariat sain entre les nations à travers de véritables politiques de libre-échange.

De l’urgence de débureaucratiser

Dans les faits, la PAC, comme d’autres politiques planificatrices, transforme les agriculteurs en fonctionnaires chargés de mener leur exploitation comme des gestionnaires administratifs, tandis que le principal acteur touché par la réglementation n’est autre que le consommateur final qui en paie le coût.

Or, cette réglementation est la contrepartie des subventions accordées. Celles-ci peinent donc à arriver dans le portefeuille des exploitants en raison de cette même norme. Autant dire que pour les agriculteurs français, c’est le serpent qui se mord la queue, toujours avec pour principale cause la bureaucratie.

Par :

La capitalisation, moyen ou finalité de l’exploitation ?

D. Ramaz-Beaujard

Économie rurale Année 1987 181 pp. 20-25

Fait partie d’un numéro thématique : I – Financement et capitalisation de l’agriculture

L’Occitanie se dote d’une foncière au service de l’installation de nouveaux agriculteurs

Mardi 13/06/2023

A l’initiative de la Région Occitanie et portée par 13 actionnaires, la Foncière agricole d’Occitanie dispose d’une première capitalisation de 1,6 million d’euros pour soutenir l’installation de nouveaux projets ne bouclant pas leur financement, en assurant le portage foncier sur 4 à 9 ans. La priorité est donnée aux projets d’agriculture durable, portés par des hors-cadre ou des Nima, mais pas exclusivement.

Avec 41% des chefs d’exploitation âgés de plus de 55 ans et 30% de la SAU, soit 1 million d’ha, amené à changer de main dans les 10 ans à venir, l’Occitanie n’échappe pas au défi générationnel, pour ne pas dire existentiel, du secteur agricole. Dans le cadre de sa politique de soutien au développement économique agricole, la Région a souhaité répondre aux questions d’accès au foncier. Elle l’a fait en créant en 2022 la Foncière agricole d’Occitanie, une SAS dédiée à l’acquisition et au portage. « L’objectif est de rendre possibles des installations qui ne le seraient pas sans le portage foncier », explique Emmanuelle Laganier, responsable aménagement et foncier agricole à l’Agence régionale d’aménagement et de construction (ARAC), société d’économie mixte dont l’actionnaire principal est la Région Occitanie.

« L’idée est de les aider à passer la période difficile de l’installation et de leur permettre de commencer à rembourser d’autres emprunts que ceux liés au foncier »

En 2021, la Région Occitanie avait validé le concept auprès d’une dizaine de porteurs de projet avant de créer la Foncière et d’y associer la SAFER, les OPA régionales (Chambre d’agriculture, La coopération agricole, JA) et les réseaux bancaires (dont les cinq caisses régionales du Crédit agricole). « L’idée, est de les aider à passer la période difficile de l’installation et de leur permettre de commencer à rembourser d’autres emprunts que ceux liés au foncier », poursuit Emmanuelle Laganier.

Entre autres critères d’éligibilité, outre le verrou bancaire, le candidat doit disposer d’une étude économique validée, ou en cours de validation, par un prescripteur (Chambre d’agriculture, ADDEAR, Terre Vivante…). Cela inclut de fait les prérequis en matière de formation et/ou de compétences. « Vis-à-vis des actionnaires, la Foncière a le devoir de sécuriser le projet », indique la responsable.

À VOIR AUSSIPortage foncier : enjeux, faiblesses et recommandations

Un rapport du CGAAER recommande de renforcer l’attractivité du statut du fermage pour les propriétaires-bailleurs tout en ménageant, dans un souci d’équilibre et de manière indissociable, des contreparties aux preneurs. Il appelle également à créer un observatoire national du foncier, indépendant, destiné à combler l’insuffisance de données.

Sur ces bases, la Foncière se porte candidate à l’acquisition du foncier identifié auprès de la Safer, avant de lui en confier en retour la gestion du bail, durant toute la durée du portage, comprise entre 4 et 9 ans. « Le porteur de projet ne paie rien au départ, précise Emmanuelle Laganier. Durant toute la durée du portage, il acquitte une redevance de bail auprès de la Safer dont le montant dépend des arrêtés départementaux et du type de foncier ».

« Le candidat supporte une épargne annuelle équivalent à 0,5% du prix du foncier, qui lui est reversée en fin de portage, dans l’idée de lui rappeler qu’il devra bien acquérir le foncier »

L’agriculteur supporte également une redevance foncière, correspondant aux frais d’acquisition initiaux et incluant des frais de portage, payés en partie annuellement et au terme du portage, et compris au maximum, selon la durée et le montant du portage, entre 9% et 17% du prix d’acquisition du foncier. « Les frais de portage ont été calculés au plus juste, précise Emmanuelle Laganier. La Foncière porte une mission d’intérêt général. Avec un retour sur investissement de 1,25%, son objectif n’est pas de gagner de l’argent mais de ne pas en perdre non plus ».

À VOIR AUSSIInstallation : ne les appelez plus les NIMA

A la redevance de bail et à la redevance foncière s’ajoute enfin un mécanisme d’épargne. « Le candidat supporte une épargne annuelle équivalent à 0,5% du prix du foncier, qui lui est reversée en fin de portage, dans l’idée de lui rappeler qu’il devra bien acquérir le foncier », indique Emmanuelle Laganier.

Les deux vertus du portage foncier

En différant l’investissement dans le foncier, le portage permet de diminuer le taux d’endettement et de débloquer potentiellement un projet d’installation. Second avantage : en fin de portage, le prix auquel l’agriculteur achète le foncier est strictement identique à celui payé à l’origine par la Foncière, ce qui permet de déjouer d’éventuels phénomènes d’inflation. « C’est un choix revendiqué haut et fort par la Région Occitanie, souligne Emmanuelle Laganier. Quand un porteur de projet se présente avec un projet d’achat n’impliquant pas la Safer, nous procédons à une expertise du prix. La Foncière a un devoir d’exemplarité qui lui interdit d’acheter des terres plus chères que le prix de marché ».

« La Foncière peut permettre d’anticiper l’installation de la nouvelle génération, sans endetter davantage la structure familiale »

La durée du portage opéré par la Foncière est comprise entre 4 et 9 ans et plafonnée à 150.000 euros, dont 50.000 euros de bâti, et à la condition qu’il soit indispensable à l’exercice de l’activité. La limite d’âge du porteur de projet est fixée à 45 ans, ce qui induit potentiellement une amorce de remboursement du foncier passés les 54 ans dans le cas d’un portage de 9 ans.

La Région a donné priorité aux projets d’agriculture durable, portés par des hors-cadre familiaux ou des Non issus du milieu agricole (Nima), mais pas exclusivement. « La Foncière peut permettre d’anticiper l’installation de la nouvelle génération, via un nouvel atelier par exemple, sans endetter davantage la structure familiale », explique Emmanuelle Laganier.

Le Foncière agricole d’Occitanie dispose d’une première capitalisation de 1,6 million d’euros, susceptible de financer une vingtaine de projets. Un second appel de fonds pourrait suivre avant que le mécanisme s’autoalimente sous l’effet des premières reventes de foncier aux porteurs de projet. Pionnière, la Région Occitanie pourrait inspirer d’autres collectivités à travers la France.

Un article de Raphaël Lecocq

Foncier et cessions de parts sociales : le portail de télédéclaration administrative est actif

La loi « Sempastous » du 23 décembre 2021 impose la télédéclaration des cessions de parts sociales et de toute opération engendrant une modification du contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, deux mois avant la date envisagée pour la cession ou l’opération.

A l’occasion du Salon de l’agriculture, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a annoncé l’ouverture du portail des opérations sociétaires, conformément à la loi du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. La loi dite « Sempastous » soumet les projets de vente de parts de sociétés agricoles à une autorisation administrative préalable.

Avant la promulgation de la loi, les Safer ne pouvaient agir sur le marché sociétaire que de façon très limitée puisque leur droit de préemption ne pouvait s’exercer qu’en cas de cession à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole. Ce cadre juridique laissait la possibilité de contourner le contrôle des structures en cas de cession partielle, tout en entretenant l’opacité sur un marché grandissant, celui des parts sociales, qui a représenté 42% des transactions en surface en 2021 selon la FNSafer. A titre indicatif, cette même année 2021, les cessions totales de parts ne concernaient que 3% du cumul des parts cédées.

À VOIR AUSSILa loi foncière Sempastous entre en application

A noter cependant l’instauration par la loi Sempastous d’un droit de préemption au-delà d’un seuil de 40% de vente de parts (hors cessions entre époux, partenaires pacsés et les cessions intrafamiliales jusqu’au quatrième degré et exploitants associés de longue date).

Les opérations concernées

La télédéclaration et l’autorisation administrative préalable concernent toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une des sociétés précitées.

La formalité déclarative peut être remplie par un des cédants, un des cessionnaires ou bénéficiaires ou bien par le représentant légal de la société faisant l’objet de l’opération ou encore par tout délégataire dûment mandaté ou, enfin, par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou l’opération.

La télédéclaration doit être effectuée deux mois avant la date envisagée pour la cession ou l’opération. Les Safer sont chargées de l’instruction des demandes d’autorisation des opérations sociétaires, au nom et pour le compte de l’Etat et sous son contrôle. La décision finale appartient aux préfets de département.

Les trois objectifs de la télédéclaration

La déclaration permet d’abord, le cas échéant, de purger le droit de préemption de la Safer en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole. Elle a pour effet de soumettre à autorisation administrative l’opération concernée lorsqu’elle doit aboutir à dépasser un seuil d’agrandissement significatif déterminé par région et conduire à une prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole. En effet, depuis le 1er mars 2023, toute opération conduisant à une prise de contrôle et au dépassement d’un seuil de superficie fixé par le préfet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Enfin, pour toute opération qui n’entre pas dans le champ des modalités de contrôle précitées ou qui en est exemptée, la procédure permet d’assurer la transparence du marché foncier, une des vocations historiques des Safer.

Terre de liens sur sa faim

Dans un rapport publié récemment et consacré à la propriété des terres agricoles, le mouvement Terre de liens a fait part de ses doutes quant à l’efficacité de la loi Sempastous, dénonçant pêle-mêle les exemptions (opérations réalisées par les Safer, cessions entre associés, cessions intrafamiliales), le niveau de seuil de déclenchement du contrôle pour agrandissement significatif (plus de 1,5 à 3 fois la surface moyenne des fermes), les mesures compensatoires en trompe-l’œil en cas de refus du préfet, l’impossibilité pour les Safer de vérifier la situation des demandeurs au regard du Registre parcellaire graphique et du fichier des sociétés. L’impact de la loi fera l’objet d’un rapport parlementaire avant la fin 2024.

Un article de Raphaël Lecocq