| Par Ilyes Ramdani |

| Comme Patrick Hernandez avec la chanson Born to Be Alive, Emmanuel Macron a une recette simple pour regoûter au succès : le retour aux classiques. Enlisé dans son second quinquennat, le président de la République tente de limiter la casse annoncée aux élections européennes en rejouant son tube à lui : le barrage. Dans La Tribune Dimanche, quelques-uns de ses proches laissent filtrer la tentation présidentielle de débattre avec Marine Le Pen avant le 9 juin. Nul besoin d’avoir un doctorat en sciences politiques pour lire entre les lignes, vu l’épaisseur de la ficelle. Emmanuel Macron veut rejouer le seul duel électoral qu’il ait jamais gagné : celui contre l’extrême droite. Jamais plus volontariste que dans la peau du dernier rempart contre le fascisme, fort d’une position faussement centrale qui lui permet d’agréger les voix des hésitant·es de gauche et de droite, le chef de l’État essaie de résumer le scrutin à un face-à-face. Dans la même veine, son premier ministre, Gabriel Attal, a accepté l’invitation à débattre face à Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), après l’avoir longtemps refusée. En meeting, ses troupes n’ont d’yeux et de mots que pour l’extrême droite, elle qui a pourtant approuvé la loi du gouvernement sur l’immigration. La stratégie, déjà éprouvée aux européennes de 2019, a permis au camp présidentiel de survivre depuis sept ans mais elle a montré ses limites, le menant vers des débâcles aux élections régionales, départementales et législatives de 2021 et 2022. Dans un scrutin à un tour et à la proportionnelle, mener campagne sur le thème « soit nous, soit le chaos » paraît à la fois insincère et inopérant. Ainsi va le macronisme. Tolérer, banaliser l’extrême droite pendant des années, reprendre ses mots et ses idées. Et puis, à chaque élection, hurler à son danger et s’ériger en ultime protecteur de la démocratie face au péril fasciste. Là, ce n’est plus Patrick Hernandez, c’est Les Bronzés 3 : l’épisode de trop d’une saga qui aura fini par lasser tout le monde. |

Néolibéralisme

HADRIEN MATHOUX RÉDACTEUR EN CHEF POLITIQUE CHAMBOULE-TOUT

Un bon vieux cliché du journalisme sportif énonce que « tout va très vite dans le football » ; on pourrait également le dire en politique, tant les grands équilibres qu’on croyait immuables peuvent s’écrouler tel un château de cartes. Cette campagne des européennes, encore balbutiante, en offre l’illustration. Prenez le libre-échange : il était acquis, jusqu’à assez récemment, qu’une majorité de formations politiques plus ou moins proches du centre — l’auto proclamé « cercle de la raison » — défendaient mordicus l’anéantissement des barrières douanières, au nom du doux commerce. Cette certitude a volé en éclats au Sénat ce jeudi 22 mars. Malgré le branle-bas de combat des lobbyistes et l’obstruction macroniste, le Ceta, accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, a été rejeté par les communistes, les socialistes… mais aussi la droite ! Autre axiome aujourd’hui explosé : le rôle majeur joué par cette même droite dans le paysage politique français. Longtemps hégémonique, quand elle n’était pas la première force d’opposition, la famille héritière du gaullisme traverse aujourd’hui une crise existentielle. Conséquence, son champion pour ces européennes, le bon chic bon genre François-Xavier Bellamy, se voit obligé de forcer sa nature et de courir les plateaux télés, jusqu’à celui de Cyril Hanouna… Signe que les temps ont vraiment changé, une nouvelle famille politique espère bien profiter de ces européennes pour se faire sa place au soleil : le Parti animaliste, qui avait réussi à dépasser des listes souverainistes et même à talonner le PCF à grands coups de chiens mignons sur ses affiches. Les animalistes peuvent-ils envoyer carrément des élus au Parlement européen cette fois-ci ? Tout va très vite dans la politique. Twitter @hadrienmathoux |

Vert, Vendredi 22 mars 2024

|

| Le Sénat met un stop au CetaCeta l’arrêt. Le Sénat français a largement rejeté la ratification du Ceta, un traité de libre échange entre l’Union européenne (UE) et le Canada. Alors que le monde agricole critiquait en début d’année les accords favorisant la concurrence internationale au détriment de la souveraineté alimentaire (notre article), l’avenir du Ceta s’assombrit. Vert rembobine. C’est quoi le Ceta ?Le «Comprehensive Economic and Trade Agreement» est un (très long) texte destiné à faciliter la circulation des biens et services entre l’UE et le Canada, en réduisant les droits de douane et en allégeant les règlementations. Signé en 2016, le Ceta est mis en œuvre «provisoirement» à plus de 90% depuis 2017. Cependant, en France, il n’a été adopté à l’Assemblée nationale – de justesse – que deux ans après… et il n’avait jamais été transmis à la chambre haute jusqu’à ce jeudi, à l’initiative des communistes, soutenus par la droite. Qui s’y oppose et pourquoi ?Ce deal économique et commercial est contesté de longue date, notamment parce qu’il accentue l’industrialisation agroalimentaire. «Ce que nous importons, ce sont des biens stratégiques, et non de la viande aux hormones», a assuré devant le Sénat Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur. Mais pour Greenpeace, «le Canada a recours à des OGM et à des pesticides non autorisés par l’UE, utilise des farines animales pour alimenter ses élevages et dope ses animaux aux antibiotiques». |

Des activistes protestent contre le Ceta avant une visite du Premier ministre canadien en 2017 en Allemagne. © Steffi Loos / Getty Images via AFP Des activistes protestent contre le Ceta avant une visite du Premier ministre canadien en 2017 en Allemagne. © Steffi Loos / Getty Images via AFP |

| Que va-t-il se passer maintenant ?Après ce refus du Sénat, l’Assemblée nationale va devoir à nouveau voter sur le texte. Mais on ignore quand, car le gouvernement risque de traîner des pieds pour le mettre à l’agenda. Si les député·es sont d’un avis contraire aux sénateur·rices, le Ceta sera officiellement ratifié par la France. Si l’Assemblée est du même avis que le Sénat et que le gouvernement notifie ce refus aux institutions européennes – ce qu’il n’est pas obligé de faire -, la ratification du traité sera abandonnée, ouvrant la voie à une fin d’application dans toute l’UE… à moins qu’un nouveau vote soit organisé en France, par le gouvernement ! Neuf parlements d’autres États membres ne se sont toujours pas prononcés sur le Ceta. Aurélie Delmas |

Le rejet du Ceta, entre hara-Kiri et vache qui rit moins

Le Sénat a massivement rejeté un accord de libre-échange appliqué dans l’indifférence totale depuis 7 ans. Le Ceta est assez emblématique des contorsions idéologiques auxquelles peuvent se livrer les Etats, ici le Canada et la France, et les filières, ici le lait et la viande bovine, pour arrondir les angles de leurs prés… carrés.

Alors que le Chili ou encore la Nouvelle-Zélande disputaient depuis quelque temps la vedette au Mercosur, le Ceta vient de se réinviter à la table toujours bruyante des accords de libre-échange. Le Sénat a quelque peu cassé l’ambiance, au point que la majorité présidentielle a quitté l’hémicycle avant un vote perdu d’avance. Le veto des sénateurs parachève en France un processus démocratique par ailleurs inachevé dans l’ensemble des Etats membres de l’UE, mais qui n’avait pas empêché l’accord de s’appliquer depuis 7 ans, sans que personne n’y trouve rien à redire. Et pour cause : si l’on en croit le gouvernement, le bilan comptable entre la France et la Canada est depuis largement à notre avantage, y compris dans le secteur d’ordinaire sacrificiel qu’est l’agriculture. De là à y voir une sorte de hara-Kiri ou de hara-Vache-qui-rit…

Le Canada, une bulle laitière…

Avec les vins et spiritueux, la filière laitière nationale est en effet l’une des principales filières agroalimentaires bénéficiaires de cet accord en particulier et des échanges internationaux en général. En 2023, elle a enregistré un bénéfice commercial de +2,5 milliards d’euros. Dans le secteur laitier, le Canada a pris le contre-pied total du libre-échange. Depuis 1971, le pays a fermé ses frontières en instaurant un système de gestion de l’offre, via un triple contrôle de la production, des importations et des prix. La production nationale est alignée sur la demande intérieure, garantissant aux éleveurs un revenu stable et équitable, sans subvention et sans dumping vis-à-vis de pays tiers, cadenassant au passage les industriels mais posant quelques problèmes de transmissibilité des exploitations. Le prix du lait reste abordable pour les consommateurs mais le plateau de fromages un peu moins affriolant que le nôtre, il faut bien le dire. D’où la tentation d’emprunter nos appellations pour exciter à peu de frais le cortex de nos « cousins ». Ce que le Ceta contrecarre, en garantissant la protection d’IGP et d’AOP, notamment fromagères. Ha ha…

… un libéralisme débridé en viande

En revanche, dans le secteur de la viande, le Canada pousse le libéralisme à son paroxysme, en autorisant sur son sol la culture des plantes OGM destinées à l’alimentation animale, l’usage de farines animales dans cette même alimentation ou encore et le recours à des substances anabolisantes en production bovine (et porcine). Autant de saveurs que le pays était généreusement disposé à livrer à nos vierges papilles, quitte à creuser un peu plus notre déficit commercial en viande bovine. Un chiffon rouge agité par les sénateurs – en dépit des garde-fous inscrits dans le Ceta – dans un savoureux faux-semblant d’unité transpartisane. Tant que le faux-filet de Blonde d’Aquitaine, de Charolaise ou de Limousine n’est pas faux…

Un article de Raphaël Lecocq

Ce qu’est vraiment la souveraineté alimentaire, au contraire de ce que prétend le gouvernement

16 février 2024 par Sophie Chapelle

Le gouvernement a annoncé inscrire l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi en réponse à la colère agricole. Mais ce terme, introduit en 1996 par le mouvement paysan Via Campesina, est complètement dévoyé par l’exécutif.

Publié dans ÉCOLOGIE

- « Nous inscrirons très clairement l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi », a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal, le 1er février pour répondre aux protestations agricoles. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, car je n’oublie pas que notre agriculture est un de nos principaux secteurs exportateurs avec les céréales, les vins, les spiritueux, les produits laitiers. »

Dans les mots de Gabriel Attal, la souveraineté alimentaire s’apparente à une arme de production et d’exportation. Plus récemment, Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, a souligné la volonté de la France de « nourrir le continent africain ». Comprendre : la France est la sixième puissance exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires au monde, et elle entend bien le rester. Et tant pis si cela déstructure les filières alimentaires locales dans ces pays.

Or, la « souveraineté alimentaire » telle qu’elle est défendue par le gouvernement est aux antipodes de la définition d’origine du terme.

1996 : « Le droit de développer sa capacité de produire son alimentation »

Cette notion a été introduite dans la sphère internationale par le mouvement paysan Via Campesina – qui regroupe aujourd’hui 182 organisations paysannes dans 81 pays – à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996. Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique et en Amérique latine, les agricultures locales – et la survie des paysans et paysannes – sont alors menacées par les exportations subventionnées provenant des pays riches, qui profitent de la multiplication des accords de libre-échange. « La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité culturelle et agricole, est-il écrit dans la Déclaration de Rome de la Via Campesina. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d’une véritable sécurité alimentaire », poursuit le texte.

2018 : « Le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques »

En septembre 2018, le Conseil des droits humains des Nations unies [1] adopte la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).

Son article 15 précise : « Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture. »

La souveraineté alimentaire désigne donc le droit des populations à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers – c’est-à-dire sans pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national. Quand des industries agroalimentaires exportent des poulets à bas prix, concurrençant les paysans locaux, ou quand une multinationale impose ses semences, créant une dépendance, elles portent atteinte à la souveraineté alimentaire.

Pour Morgan Ody, paysanne en Bretagne et coordinatrice générale de la Via Campesina, la souveraineté alimentaire suppose une rupture par rapport à l’organisation économique actuelle des marchés agricoles. « Nous soutenons la coopération internationale et la solidarité entre les peuples, précise-t-elle. Les accords de coopération bilatéraux ou birégionaux devraient avoir pour base les droits humains, conformément à l’UNDROP. Ils doivent permettre un véritable épanouissement agricole qui donne la priorité à la production alimentaire locale et à l’agriculture paysanne. »

2020 : réintroduire les néonicotinoïdes… au nom de la souveraineté alimentaire ?

Il faut revenir en mars 2020 pour que le gouvernement français mentionne ce concept. Nous sommes alors en pleine épidémie de Covid-19 et Emmanuel Macron estime alors que « déléguer notre alimentation est une folie ». La pénurie de certains aliments accompagne celle de masques, de médicaments ou d’oxygène médical. L’incapacité à les produire en France, voire même en Europe, remet au goût du jour la question de la souveraineté. Un mois plus tard, lors d’un discours, le Président précise son propos en indiquant sa volonté de « rebâtir une indépendance agricole (…) française et plus d’autonomie stratégique pour notre Europe ». Rapidement, les ambitions s’avèrent différentes de la Via Campesina : à l’été 2020, Julien Denormandie, alors ministre de l’Agriculture, reprend ce terme pour justifier la réintroduction des néonicotinoïdes, un insecticide très toxique, dans les champs de betteraves sucrières.

La filière betterave-sucre est stratégique pour notre souveraineté alimentaire.

Face à une crise inédite causée par la jaunisse, notre plan d’action : accélérer la recherche d’une solution efficace, sécuriser les plantations tout en limitant l’impact sur les pollinisateurs ⤵️ pic.twitter.com/94hZpiuOOj— Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 6, 2020

Comme le souligne Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech dans une récente tribune, « la souveraineté alimentaire est devenue, depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, l’argument d’autorité permettant de poursuivre des pratiques qui génèrent des catastrophes écologiques et humaines majeures ».

La dépendance de la France aux importations est l’argument mis en avant : les trois quarts du blé dur consommé en France sont importés, plus d’un tiers des fruits tempérés (ceux que l’on peut cultiver en France), un quart des pommes de terre, ou de la viande de porc. « Mais ce que l’on passe sous silence, c’est que le taux d’auto-approvisionnement – soit le rapport entre la production et la consommation françaises – est de 148 % pour le blé dur, 113 % pour les pommes de terre, 82 % pour les fruits tempérés et 103 % pour le porc. » Ce qui signifie que la France est largement – ou quasiment – autonome sur ces produits.

La France importe donc beaucoup, mais exporte aussi énormément de produits agricoles. « Le problème de souveraineté alimentaire n’en est pas un. Le vrai problème, c’est qu’on exporte ce que l’on produit, y compris ce dont on a besoin. Cherchez l’erreur », observe le chercheur.

Cet article est gratuit mais…

…il ne coûte pas rien. Chacune de nos enquêtes ou reportages équivaut à plusieurs jours de travail. Pourtant, nous n’avons ni riche mécène ni publicité. Ce miracle est possible grâce au soutien de 5000 personnes par an. Vous aussi, soutenez un média radicalement indépendant et porteur de nouvelles voix.

2024 : « Un concept dévoyé par les tenants du système productiviste »

Le Premier ministre promet donc d’inscrire l’objectif de souveraineté dans la loi, « avec les agriculteurs », « sur la base d’indicateurs clairs définis avec eux ». Dans les faits, la mention de la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France figure déjà dans l’article L1 du Code rural. Reste à savoir comment elle sera définie. Les agriculteurs évoqueront-ils les besoins en eau pour produire les aliments ? La dépendance aux énergies fossiles générée par les intrants de synthèse (le gaz pour la fabrication d’engrais azotés par exemple), l’épuisement de la fertilité des sols lié à la monoculture intensive ou encore les effets du réchauffement climatique ? Des sols pollués aux pesticides et appauvris par la chimie de synthèse ne garantissent aucunement une future souveraineté alimentaire.

« Comment évoquer la souveraineté alimentaire sans parler des enjeux fonciers, de l’évolution du travail agricole (25 % des agriculteurs sont en passe de partir à la retraite), du gaspillage alimentaire – qui avoisine les 30 % tout de même – des besoins nutritionnels et des habitudes alimentaires de la population ? » égrène Harold Levrel. SUR LE MÊME SUJET

- Effondrement de la biodiversité, eau et sols contaminés : les coûts cachés des pesticides

- RSA : « Les agriculteurs vont-ils effectuer 15 heures d’activités avant ou après la traite ? »

- Alimentation : pourquoi produire plus ne résoudra pas la faim dans le monde

Alors que Gabriel Attal a annoncé établir un plan de souveraineté dans chaque filière d’ici le Salon de l’agriculture, des paysannes et paysans ouvrent leur ferme dans toute la France du 15 au 24 février autour du thème de la souveraineté alimentaire, « concept aujourd’hui largement récupéré et dévoyé par les tenants du système productiviste », accuse la Confédération paysanne.

Les organisateurs et organisatrices entendent porter « haut et fort la souveraineté alimentaire, dans sa définition basée sur la garantie du revenu paysan, la rupture avec le libre-échange, la protection et la répartition du foncier agricole, la démocratie alimentaire, la solidarité internationale et la transition agroécologique. »

Sophie Chapelle

Fake State. L’impuissance organisée de l’État en France

H & O, Saint-Martin-de-Londres, 2020, 288 p.

Frédéric Farah (avec la collaboration d’Olivier Delorme)

Après la seconde guerre mondiale, la France mène une politique de type keynésien, qui se traduit par des investissements massifs dans le secteur public et les infrastructures. Jusqu’en 1983, lorsque le « tournant de la rigueur » opéré par le président François Mitterrand engendre un nouveau type d’État, que Frédéric Farah baptise « fake state » : un État social impuissant, dont les politiques se placent au service du marché. Le résultat des efforts des gouvernements des quarante dernières années, notamment à travers l’intégration européenne, qui s’ouvre avec le traité de Maastricht (1992). Une telle situation expliquerait les crises récentes, du mouvement des « gilets jaunes » aux défaillances dans la gestion de la pandémie de Covid-19, qui mettent en lumière la destruction des services publics induite par cette doxa libérale. L’auteur propose la restauration de la souveraineté nationale par la définanciarisation de l’économie et la resocialisation de l’État, lesquelles s’ajusteraient à l’urgence écologique. Un projet conditionné à une sortie immédiate de l’Union européenne et de l’euro.

Adèle Bari

Le gouvernement néolibéral d’Emmanuel Macron remplace les aides sociales par un système de travail punitif

![]() Emmanuel Macron, France, Réforme sociale

Emmanuel Macron, France, Réforme sociale

Emmanuel Macron continue de s’attaquer à l’État-providence français. Après sa réforme rétrograde de l’âge de la retraite qui a suscité des manifestations de masse, il cherche maintenant à obliger les demandeurs d’emploi à effectuer un travail non rémunéré en échange de leurs maigres allocations.

Source : Jacobin, Marlon Ettinger

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Le président français Emmanuel Macron s’adresse à la presse dans le sud de l’Espagne, le 6 octobre 2023. (Ludovic Marin / AFP via Getty Images)

En septembre dernier, le ministre français du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé que des zones entières du pays avaient été sélectionnées pour participer à une expérience. Il s’agissait de tester une réforme du Revenu de solidarité active (RSA), une prestation qui apporte un soutien financier minimum aux personnes ayant de très faibles revenus. Actuellement, environ 1,6 million de ménages français bénéficient de cette aide sous certaines conditions. Mais avec l’expérimentation dans 19 des 101 départements français, le programme a soumis les bénéficiaires à un nouveau programme comprenant des obligations de passer au moins quinze heures par semaine à suivre un plan de réinsertion dans le monde du travail. « L’ensemble de ces départements, explique un communiqué de presse du gouvernement sur l’expérimentation, reflète une grande diversité géographique, démographique et sociale. »

Un an plus tard, le reste de la France pourra goûter aux fruits des expériences que le Dr Macron a menées sur ses heureux patients. Cette réforme a été formalisée dans la nouvelle loi sur l’emploi du gouvernement, qui a été débattue à l’Assemblée nationale la semaine dernière. Depuis l’annonce faite par la Première ministre Élisabeth Borne en avril dernier, il est officiel qu’un élément central de la réforme consistera à subordonner l’accès au RSA à des conditions de travail.

Cette réforme avait déjà été diffusée par le président Emmanuel Macron lors d’une annonce faite en mars 2022, pendant sa campagne de réélection. Les bénéficiaires de l’allocation ont, selon lui « l’obligation de consacrer quinze à vingt heures par semaine à une activité qui facilite leur réinsertion professionnelle, pour un meilleur équilibre entre droits et devoirs. »

Une partie de la réforme consiste à remanier les agences Pôle Emploi, où les Français sans emploi bénéficient d’une aide financière et logistique pendant qu’ils cherchent un emploi. Dans le cadre de ce remaniement, le service sera rebaptisé France Travail. Au lieu d’aider les chômeurs à trouver un emploi ou de leur donner de l’argent pendant qu’ils en cherchent un, il les mettra véritablement au travail, puisqu’ils devront désormais consacrer au moins quinze heures par semaine à une activité en échange du maintien de l’allocation, qui s’élève à un peu plus de 600 euros par mois pour une personne. Les récalcitrants s’exposeront à des amendes et des sanctions répétées, pouvant aller jusqu’à la perte pure et simple de leurs allocations.

Macron diabolise les pauvres

Macron a été élu en 2017 avec une dose de soutien du centre-gauche, les forces dirigeantes du Parti socialiste où il a commencé sa carrière politique. Mais il s’est aussi fortement appuyé sur les réseaux influents entourant l’ancien président Nicolas Sarkozy, un homme de droite réactionnaire. Au cours du premier quinquennat de Macron, ce bloc de centre-gauche a été presque entièrement aliéné. Maintenant que ses alliés détiennent qu’une partie – et non la majorité – des sièges à l’Assemblée nationale, le seul moyen pour Macron de gouverner est de s’allier à la droite, dans ses formes traditionnelles comme dans ses formes insurrectionnelles. Cela signifie qu’il doit répondre aux obsessions et aux agendas de ces forces.

Lors des débats à l’Assemblée nationale la semaine dernière, cette coopération a été pleinement mise en évidence. Le parti de droite traditionnel Les Républicains (LR) et le gouvernement ont voté ensemble pour colmater les brèches laissées dans le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat en juillet.

« Nous considérons que l’amendement de Juvin [député LR des Hauts-de-France, où le PIB par habitant est le plus élevé du pays] va dans le bon sens, car il permet à la fois de fixer l’objectif de quinze heures d’activité hebdomadaire pour les bénéficiaires du RSA et de prévoir une montée en charge progressive » a déclaré Dusspot.

Le projet de loi formalise l’exigence d’une activité « d’au moins quinze heures » par semaine, concrétisée par un « contrat de travail » à établir entre l’agence locale du RSA et le demandeur d’emploi. Ce contrat devra prévoir un projet de retour à l’emploi du demandeur d’emploi, portant sur son parcours professionnel et son expérience, ainsi qu’un volet décrivant ce que serait pour lui une offre raisonnable d’emploi. Il définit également les sanctions en cas de non-respect du contrat, notamment la suspension de l’allocation jusqu’à ce que le demandeur d’emploi recommence à suivre le plan.

« Macron fait de la politique, en stigmatisant les plus pauvres et en leur faisant porter la responsabilité des maux de la société », déclarait Laurent Alexandre à Jacobin au moment de la mise en place de ce programme expérimental. Laurent Alexandre est le député de La France Insoumise pour l’Aveyron, un département situé à l’intérieur des terres méditerranéennes et au nord de Montpelier. Il explique qu’il est ridicule d’imaginer que l’obligation de travailler est une mesure nécessaire pour mettre au travail les chômeurs paresseux. « Le manque d’emploi est la situation dans l’immense majorité des cas. Il y a un emploi proposé pour quatorze chômeurs ! »

Alexandre a également souligné que l’imposition de conditions de travail pourrait faire baisser les salaires en général.

« Un aspect caché est que les heures de travail qui seront demandées aux bénéficiaires du RSA seront sous-payées, voire non payées, explique-t-il. Il y a un gros risque de pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail des salariés, qui seront exposés à la concurrence des bénéficiaires du RSA qui devront faire ces quinze-vingt heures d’activité. »

Dans le département où Alexandre a remporté l’élection face à un candidat du parti de Macron en 2022, le territoire choisi pour cette expérimentation est l’ouest-Aveyron. « [C’est] le territoire où il y a le plus de personnes précaires » commente Alexandre. C’est aussi le territoire qui l’a élu, rappelle-t-il, en tant que représentant de la gauche française.

La Seine Saint-Denis : une vitrine pour les plus pauvres de France

Dans le nord du pays, juste au-dessus de Paris, se trouve la Seine Saint-Denis, qui affiche le deuxième taux de pauvreté le plus élevé de France. C’est l’un des départements choisis pour expérimenter la réforme. Mais le département, qui est gouverné par une coalition de gauche dirigée par le Parti socialiste (PS), a rejeté la mesure.

Silvia Capanema-Schmidt, conseillère municipale de Seine Saint-Denis, a déclaré à Jacobin que cette décision avait été prise par le président du département en concertation avec la majorité de gauche. Mme Capanema-Schmidt fait partie d’un groupe composé de membres du Parti communiste (PC) français et de La France Insoumise (LFI). Tous les membres de la gauche, dit-elle, sont opposés à l’expérience.

Dans une lettre à Dussopt rapportée par linfoauquotidien.com, Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental, a déclaré : « La doctrine portée par le gouvernement, en matière de conditionnalité des aides sociales […] me semble être une fracture grave dans notre République. »

« Mettre tout le monde au travail quoi qu’il en coûte ne peut être l’unique et seule priorité de nos politiques publiques, écrit également Troussel. Le RSA est un droit social fondamental. »

Le haut commissaire au Travail du gouvernement, Thibaut Guilluy, a rejeté la lettre de Troussel en la qualifiant de « politique ». Il a déclaré que l’objectif du gouvernement était d’harmoniser les régimes de sanctions entre Pôle Emploi et les départements. « Mais, a-t-il ajouté, le conseil départemental conserve le droit d’appliquer ou non la sanction. »

Capanema-Schmidt a déclaré à Jacobin que Troussel avait consulté certains membres du conseil de Seine Saint-Denis avant d’envoyer sa lettre au ministre du Travail. « Nous, élus Insoumis, sommes contre […] la mise en place de cette expérimentation dans le département depuis le début. » Depuis 2016, le RSA est entièrement financé par le département. La Seine Saint-Denis est le département qui compte le plus d’allocataires du RSA en France.

C’est pourquoi, à chaque fois qu’un nouveau programme social ou politique est mis en place, le gouvernement se tourne vers la Seine Saint-Denis. « Parce que la question sociale est très importante en Seine Saint-Denis, ils s’en servent comme d’une sorte de vitrine. »

« Nous refusons plusieurs choses, a déclaré Mme Capanema-Schmidt. Avant tout, le principe du volontariat obligatoire. » Le revenu minimum, explique-t-elle, est celui auquel chacun a droit pour survivre et exister dignement. De ce point de vue, La France Insoumise s’oppose au principe même du changement de politique.

Mme Capanema-Schmidt a également déclaré que le RSA devrait être centralisé par l’État : « Parce qu’il s’agit d’une prestation nationale et non d’une prestation locale. » En même temps, l’administration devrait être locale – en raison de la présence sur le terrain des bureaux locaux et de la capacité qu’ils ont à suivre de près les progrès des bénéficiaires.

De plus, le financement actuel du RSA est loin d’être suffisant, selon Capanema-Schmidt. Le montant de l’allocation est inférieur au seuil de pauvreté qui, selon elle, devrait être un strict minimum. Pour une personne seule, il faudrait un minimum de 900 euros par mois. (Actuellement, le montant moyen versé à une personne seule bénéficiant du RSA n’est que d’environ 600 euros par mois).

La réforme remet en question l’idée même de verser des prestations à des personnes qui ne travaillent pas. Le danger, selon elle, est de remettre en cause le principe même d’un revenu minimum garanti. Les bénéficiaires du RSA, dit-elle, ne sont pas ceux qui vivent grassement des dividendes de l’Etat, ce sont des pauvres aux moyens très modestes.

Alexandre fait écho à ce sentiment en affirmant que l’obligation de travail fait partie d’une campagne du gouvernement visant à cibler les plus pauvres de la société. « Ce ne sont pas les pauvres qui coûtent trop cher à la France, a déclaré Alexandre. Ce sont les riches qui se gavent sur le dos des autres et refusent de partager les richesses produites par le travail. »

Suivre l’exemple de Giorgia Meloni

Lors d’un voyage en Chine cette année, le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, s’est félicité d’un niveau de croissance plus élevé que prévu au deuxième trimestre. Au lieu de progresser au rythme prévu de 0,1 %, l’économie française a enregistré une croissance de 0,5 %, ce dont il pouvait se vanter. « Tous les experts ne croyaient pas que la croissance française pouvait être tirée par l’industrie et le commerce extérieur, a-t-il déclaré. Pourtant, c’est bien ce qui s’est passé. »

Les calculs budgétaires de Macron exigent une croissance d’au moins 1 % cette année, un chiffre qu’ils ont déjà revus à la baisse par rapport à 1,3 %. Sans cette croissance, le déficit augmentera, favorisant une spirale de coupes justifiées par des recettes fiscales plus faibles et une « austérité sans précédent » comme l’économiste Éric Berr, professeur associé à l’université de Bordeaux, l’a déclaré à Jacobin en avril.

La croissance plus élevée que prévu, note le journal Le Canard enchaîné, signifie qu’en théorie le gouvernement peut équilibrer son budget en faisant 4 à 5 milliards d’euros de coupes de moins que les 15 milliards d’euros qu’il a prévus.

Toutefois, la Première ministre Borne a déclaré à ses ministres de la Santé et des Comptes publics, lors d’une réunion fin juillet, que les coupes se feront « dans la sphère sociale en général, qui représente 50 % de nos dépenses » selon Le Canard. Parmi les pistes envisagées figurent l’augmentation du coût des médicaments et des transports en ambulance, ainsi que la réduction des charges patronales.

Le programme de Macron, qui consiste à rogner lentement sur le célèbre système de protection sociale français, a son équivalent plus avancé en la personne de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Dans le premier budget de la dirigeante dite « post-fasciste », adopté à la fin de l’année dernière, elle a ordonné la suppression du « revenu citoyen » du pays, une prestation similaire au RSA français.

Le 27 juillet dernier, 169 000 familles italiennes ont reçu des SMS du gouvernement les informant de la suppression de leurs allocations. David Broder, rédacteur en chef de Jacobin pour l’Europe, a rapporté dans The Nation au début de l’année que le revenu citoyen était une obsession particulière pour Meloni. « L’État ne peut pas abolir la pauvreté par décret, a-t-elle déclaré à l’époque. Ce sont les entreprises qui créent des emplois. »

Macron a fait passer un message similaire dans un discours qu’il a prononcé en avril après l’adoption de sa réforme des retraites. « Nous sommes un peuple qui entend maîtriser et choisir son destin, a-t-il proclamé en termes grandiloquents. Mais l’indépendance ne se décrète pas. Elle se construit par l’ambition, par l’effort. […] et elle se finance collectivement par le travail. » Tel est le message qu’il adresse aux laissés-pour-compte de l’emploi.

Contributeur

Marlon Ettinger est l’auteur de Zemmour & Gaullisme.

Source : Jacobin, Marlon Ettinger, 07-10-2023

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

La hausse des taux d’intérêt, ou l’agrandissement en roue libre

Vendredi 06/10/2023

[Edito] Le renchérissement du coût du crédit, allié à la capitalisation croissante des exploitations, complique l’équation économique des projets de reprise et va, à bas bruit, accélérer l’agrandissement et la concentration capitalistique.

La terre plus chère. Les bâtiments plus chers. Les animaux plus chers. Le matériel plus cher et pour finir, le crédit plus cher. Et en face, des céréales, du lait et de la viande qui ont bien du mal à suivre la cadence, et qui ne sont jamais à l’abri d’un trou d’air, volatilité oblige. Résultats : des ratios de rentabilité qui se dégradent, une solvabilité des projets de reprise qui s’émousse, des dossiers de financement qui virent au rouge, quand les mêmes, un an plus tôt, passaient au vert. Si la crise inflationniste percute l’ensemble de l’économie, l’agriculture présente une vulnérabilité particulière, du fait de la pyramide démographique : 100.000 exploitations seront potentiellement mises sur le marché dans la décennie à venir, un marché de vendeurs.

Le non-retour des prêts bonifiés

Or une partie du vivier réside dans les candidats dits non issus du milieu agricole (NIMA), que le renchérissement des capitaux et des taux d’intérêt risque d’exclure de l’écosystème, plus sûrement que les apparentés au milieu, financièrement moins contraints, sauf à choisir la voie du rachat de parts sociales de Gaec quand la possibilité se présente. Il ne faudra sans doute pas compter sur le retour des prêts bonifiés, réactivés cette semaine par le gouvernement pour permettre aux entreprises viticoles, non pas d’investir… mais de de rembourser leur PGE. En matière d’installation, rien ne dit que les Régions, qui ont récupéré les prérogatives et les budgets, vont opérer un tour de passe-passe et de vases communicants entre leurs différents dispositifs de soutien.

Capitulation et capitalisation

Les fonds de portage foncier, présentés comme une des solutions à l’allègement de la charge de reprise, pourraient eux aussi ne pas être épargnés par la hausse des taux d’intérêt. Sauf renversement de tendance, le scénario le plus probable qui se dessine est celui de l’agrandissement à marche forcée, plus ou moins forcée si l’on considère le taux de faux-semblants. A moins que la récente loi Sempastous, instaurant des garde-fous contre l’agrandissement excessif, via les cessions de parts sociales, ne s’avère efficiente. Mais rien ne dit qu’elle va couper tous les chemins permettant de contourner la régulation.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour que le niveau atteint par les taux d’intérêt génère un appel d’air à l’agrandissement, un chiffon rouge agité par tous, avec plus ou moins de sincérité, mais qui ne va pas cesser de pâlir au fil du temps, au point de virer, sans bruit, au drapeau blanc : celui d’une capitulation en rase campagne, doublée d’une capitalisation galopante.

Un article de Raphaël Lecocq

Vers un nouvel ordre mondial ? par Jacques Sapir – [Russeurope-en-exil]

Chine, Russie, Union européenne, USA

Ce texte a été rédigé à la suite de la 65ème session du séminaire Franco-Russe co-organisé par le Centre d’Études des Modes d’Industrialisation de l’École de Guerre Économique (Paris) et par l’Institut de Prévision Économique de l’Académie des Sciences de Russie (Moscou). Ce séminaire s’est tenu les 3-5 juillet derniers à la fois en distanciel et en présentiel et a été hébergé dans les locaux de l’École de Guerre Économique que je tiens à remercier. Il a réuni des chercheurs français, russes, mais aussi arméniens et du Belarus. Il témoigne de la volonté de ces chercheurs de maintenir, en dépit des circonstances actuelles, une coopération scientifique entre la France et la Russie.

Ce texte est rédigé suivent les règles de Chatham House. Les interventions des participants sont anonymes. Par contre, des références sont faites aux documents présentés dans le cours du séminaire. L’auteur de ce texte remercie ses collègues pour les remarques et les contributions faites durant le séminaire. Il demeure seul responsable des erreurs et omissions du présent texte.

Les hostilités en Ukraine ont accéléré, mais non créé, un changement dans l’ordre mondial de première importance. L’ordre mondial, tel qu’il existait depuis la dissolution de l’URSS (1991) et tel qu’il dérivait de la seconde guerre mondiale a été mis à bas. La puissance dominante, les États-Unis, s’est vu contestée ; sa capacité à construire une hégémonie sur les autres puissances s’est probablement effondrée. Un groupe de puissances émergentes (cas de la Chine, de l’Inde et du Brésil) ou ré-émergente conteste non seulement son hégémonie, mais aussi se capacité à définir les institutions mondiales. L’organisation du monde, qui reposait sur le multilatéralisme définissant alors les modalités de la globalisation (ou « mondialisation ») et qui prétendait reposer sur des règles a-politiques est entrée en crise. Les relations internationales se sont brutalement repolitisées. Mais, cette re-politisation s’accompagne aussi d’une forme de désoccidentalisation du monde qui, dans les représentations des acteurs, peut s’apparenter à une seconde décolonisation, venant renouveler et achever le processus des années 1960 et 1970. Des termes nouveaux sont apparus, comme « Occident collectif » et « Sud collectif ». Si la circulation des marchandises, des flux financiers et des capitaux est remise en cause, c’est dans le domaine monétaire mais aussi le domaine informationnel que le polycentrisme et la fragmentation de l’espace sont les plus évidents. Le rêve d’un « village global » tel que l’avait défini McLuhan semble mort.

Ces transformations, et c’est en ceci qu’elles sont paradoxales, ont été initiées par l’ancienne puissance dominante, les États-Unis. Mais, elles lui ont échappé et ont acquis leurs dynamiques propres. Le dilemme de Triffin en est à l’origine[1].

La question centrale qui se pose désormais est de savoir si un ordre global pourra être recomposé ou si des ordres régionaux, maintenant certes des relations entre eux mais se développant de manière autonome et construisant leurs propres systèmes de valeurs et de représentations, ne seront pas la solution d’avenir pour les années qui viennent.

Le déclin de l’empire américain…

Les États-Unis disposaient, depuis le début de la dernière décennie du xxe siècle, d’une totale suprématie, tant militaire qu’économique, tant politique que culturelle. La puissance américaine rassemblait alors la totalité des caractéristiques du « pouvoir dominant » global, capable d’influencer l’ensemble des acteurs sans avoir à user directement de sa force et imposant ses représentations et son vocabulaire. Cette hégémonie, qui se traduisait aussi naturellement par l’adoption généralisée de règles de libre-échange avec le passage du GATT à l’OMC en 1994, va se déliter progressivement devant des crises financières que les États-Unis ne sauront et ne pourront contrôler (1997-99 et 2007-2009), des échecs militaires patents (en Iraq et en Afghanistan), et l’émergence rapide de nouvelles puissances (Chine, Inde, Brésil mais aussi désormais Indonésie et Turquie) ou d’anciennes ayant su se réinventer (la Russie).

La crise financière de 2007-2009, que l’on surnomme « crise des subprimes », et survenant après la « crise asiatique » (et russe) de 1997-1999, fut un moment important dans la remise en cause de l’ordre mondial qui était apparu en 1991-1992, tout comme elle fut un ébranlement majeur dans l’ordre économique.

L’ordre mondial, qui s’apparentait de fait à une Pax Americana, se décompose rapidement tant du fait des incapacités et des erreurs commises par les dirigeants des États-Unis que de la montée en puissance d’autres puissances. La globalisation, qui avait été acceptée comme cadre unique des activités économiques, commence en réalité à se déliter et à être remise en cause dès avant la crise de 2008-2010 avec l’émergence des BRICS.

Ce délitement s’accompagne aussi d’un renforcement partiel. Si les Etats-Unis perdent leur capacité à hégémoniser l’ensemble du globe, capacité qui était réelle au début des années 1990, ils renforcent progressivement leur contrôle sur leurs alliés européens. Ces derniers semblent désormais incapables de contester la dominance des Etats-Unis comme ils avaient pu le faire au sujet de l’invasion de l’Irak (2003). Le processus de prise de contrôle des Etats-Unis sur l’Union européenne, processus qui avait été entamé lors des guerres civiles des Balkans à la suite de la dissolution de la Yougoslavie et des opérations contre la Serbie au sujet du Kosovo, s’est largement développé avec l’intervention en Lybie et il est devenu évident dans la période qui va de la rupture des négociations avec l’Iran (2016) à la période actuelle.

Mais, ce renforcement local de la domination américaine doit beaucoup à la crise de légitimité politique qui mine les institutions de l’UE, institutions dont chaque avancée vers le fédéralisme laisse éclater les contradictions internes (le conflit franco-allemand sur la question de l’énergie en étant le dernier exemple) et le caractère dysfonctionnel. Chaque crise (celle de la COVID-19 et celle de l’énergie notamment) engendre une poussée vers le fédéralisme, mais qui met les institutions européennes en contradiction avec les valeurs de « démocratie » qu’elles sont supposées porter. Cela renforce la contestation souverainiste au sein de l’UE, et aboutit à des tensions multiples entre les pays membres de l’UE (Hongrie, Pologne, Autriche) sans oublier la sortie du Royaume-Uni de l’UE (le « Brexit »).

Les Etats-Unis ont perdu la mainmise sur ce qu’ils qualifiaient eux-mêmes « d’arrière court », autrement dit les pays d’Amérique Latine. L’émancipation progressive de ces pays hors de la tutelle des Etats-Unis, émancipation portée par le couple Brésil-Argentine (et probablement Chili), est un phénomène d’une ampleur bien plus considérable que la contestation portée par des États dits révolutionnaires (Cuba, Nicaragua, Venezuela). A cela il convient d’ajouter la perte d’influence des Etats-Unis au Moyen-Orient, perte qui est devenue évidente avec la nouvelle politique de pays comme l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis, mais qui était en gestation depuis l’échec de l’invasion de l’Irak en 2003 et l’incapacité des Etats-Unis à reconstruire le pays pour en faire un allié constant.

Les Etats-Unis sont donc confrontés à un déclin multiforme, déclin économique (validant l’idée du « dilemme de Triffin »), mais aussi déclin dans les capacités géopolitiques, déclin militaire (échec de la guerre en Irak, retrait catastrophique de l’Afghanistan en 2021), et enfin déclin d’influence avec la montée d’organes de presse et de médias issus des « nouveaux » pays et contestant de plus en plus la domination informationnelle américaine.

L’émergence des BRICS : pôle de reconstruction d’un nouvel « ordre mondial » ?

Il convient ici de rappeler que les BRICS sont au départ une idée « occidentale » et financière (marchés émergents). Cette idée est directement issue de la sphère financière (Goldman Sachs – 2003). Mais, les pays dits « émergents » se sont réappropriés cette idée et l’ont progressivement transformée dans un sens radicalement nouveau. Aujourd’hui, vingt ans après l’apparition du sigle sous la plume d’un analyste de Goldman Sachs (Jim O’Neil), le sens de ce sigle devient de plus en plus synonyme avec « Sud Collectif » dans une opposition à un « Occident Collectif » que l’on peut aussi appeler « Nord Collectif ».

L’institutionnalisation progressive des BRICS, entamée en 2005 s’accélère après la crise de 2008-2010 (création de la Nouvelle Banque de Développement, sommets annuels réguliers, création d’un secrétariat). Cette institutionnalisation transforme le groupe de pays en une structure proposant un mode de développement alternatif proposant désormais des crédits (via la NBD) aux autres pays en développement et mettant en œuvre des projets dont le plus connu est celui des « nouvelles routes de la Soie » mais aussi des projets russes et indiens. À travers la constitution de sources de financement alternatives, ils deviennent une référence pour ce que l’on appelle le « Sud Collectif ».

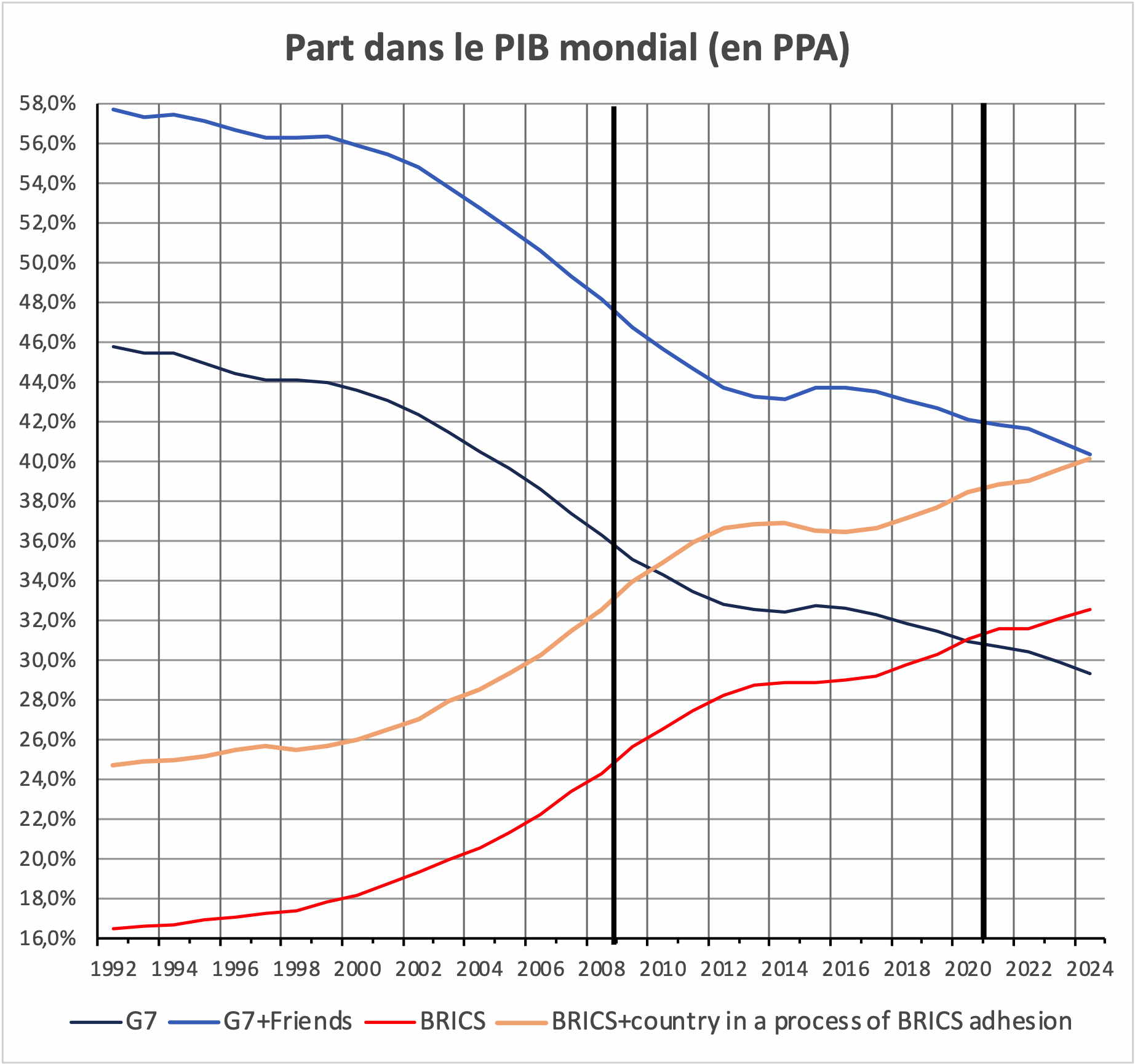

Le groupe des BRICS a changé une nouvelle fois de nature depuis 2022 avec la montée du nombre des demandes d’adhésion (19 pays dont 8 identifiés). On remarquera la présence d’un pays de l’OTAN parmi les pays ayant demandé leur adhésion. Son PIB cumulé, calculé en PPA, dépasse désormais celui du G-7.

Tableau 1

Membres et pays affiliés au G7, groupe des BRICS et à l’OCS

| Pays du G-7 | Pays membres des BRICS | Pays membres de l’OCS |

| CanadaFranceAllemagneItalieJaponRoyaume-UniEtats-Unis | BrésilChineIndeRussieRépublique d’Afrique du Sud | ChineIndeRussieIranKazakhstanKirghizistanOuzbékistanTadjikistanPakistan |

| Pays considérés comme des « alliés » des pays du G-7 | Pays ayant demandé leur adhésion aux BRICS | Pays partenaires ou observateurs |

| AustralieAutricheBelgiqueGrèceHongrieIrlandeCorée du SudPays-BasNouvelle ZélandeNorvègePolognePortugalRoumanieSingapourEspagneSuède | AlgérieArgentineArabie saouditeBahreïnÉgypteÉmirats arabes unisIndonésieIranTurquie | ArménieAfghanistanAzerbaïdjanBelarusCambodge Mongolie Népal Sri LankaTurquie |

Le poids des BRICS se conjugue avec le développement de l’Organisation de Coopération de Shanghai. L’OCS fut, initialement, conçue comme une organisation de sécurité régionale, chargée de traiter les problèmes issus de la déstabilisation de l’Afghanistan. Elle tend, progressivement, à étendre son domaine de compétence.

Graphique 1

Source : FMI via présentation de Jacques Sapir, CEMI-EGE

Les données pour 2022 sont des estimations.

Les données pour 2023 et 2024 sont des prévisions

On voit dès lors deux dynamiques d’expansion différentes, mais qui sont peut-être appelées à se conjuguer. Les BRICS vont s’étendre d’emblée mondialement, même si cette extension touche des pays à des niveaux différents de développement. Cela correspond à une volonté de s’autonomiser par rapport à des institutions de développement et des règles qui sont considérées comme étant dominées ou imposées par les pays du « Nord ». L’OCS, quant à elle se développe du fait d’un besoin de sécurité exprimé par un certain nombre de pays. Pour l’instant, ces pays sont presque tous, à l’exception du Belarus, dans la même « région ». Mais, la question de savoir si l’OCS est appelée à rester purement une organisation régionale, centrée sur l’Asie centrale, ou si elle est appelée à étendre son aire géographique pour y inscrire l’Océan Indien, voire une partie du Moyen-Orient se pose. De fait, elle s’avère porteuse d’un projet de sécurité alternatif aux organisations liées aux Etats-Unis et à l’OTAN.

Outre l’OCS, une autre organisation régionale a joué un rôle important dans la solidification d’un bloc autour de la Russie, c’est la Communauté Économique Eurasiatique. Le 1er janvier 2012, les quatre États (Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et la Russie) établirent l’espace économique commun qui garantit le fonctionnement effectif du marché commun pour les biens, les services, le capital et le travail, et établit des politiques industrielles, de transports, énergétiques et agricoles cohérentes. La Commission eurasiatique suprême (composé des chefs économique eurasiatique sert d’agence régulatoire d’États de l’Union) se déroule une fois par an pour l’Union douanière eurasiatique, l’espace économique commun et l’union économique eurasiatique. l’Union économique eurasiatique peut être considérée comme étant la continuité de cette union économique. Elle a signé des accords avec la Corée du Sud (2017) puis avec la Chine et l’Iran (2018).

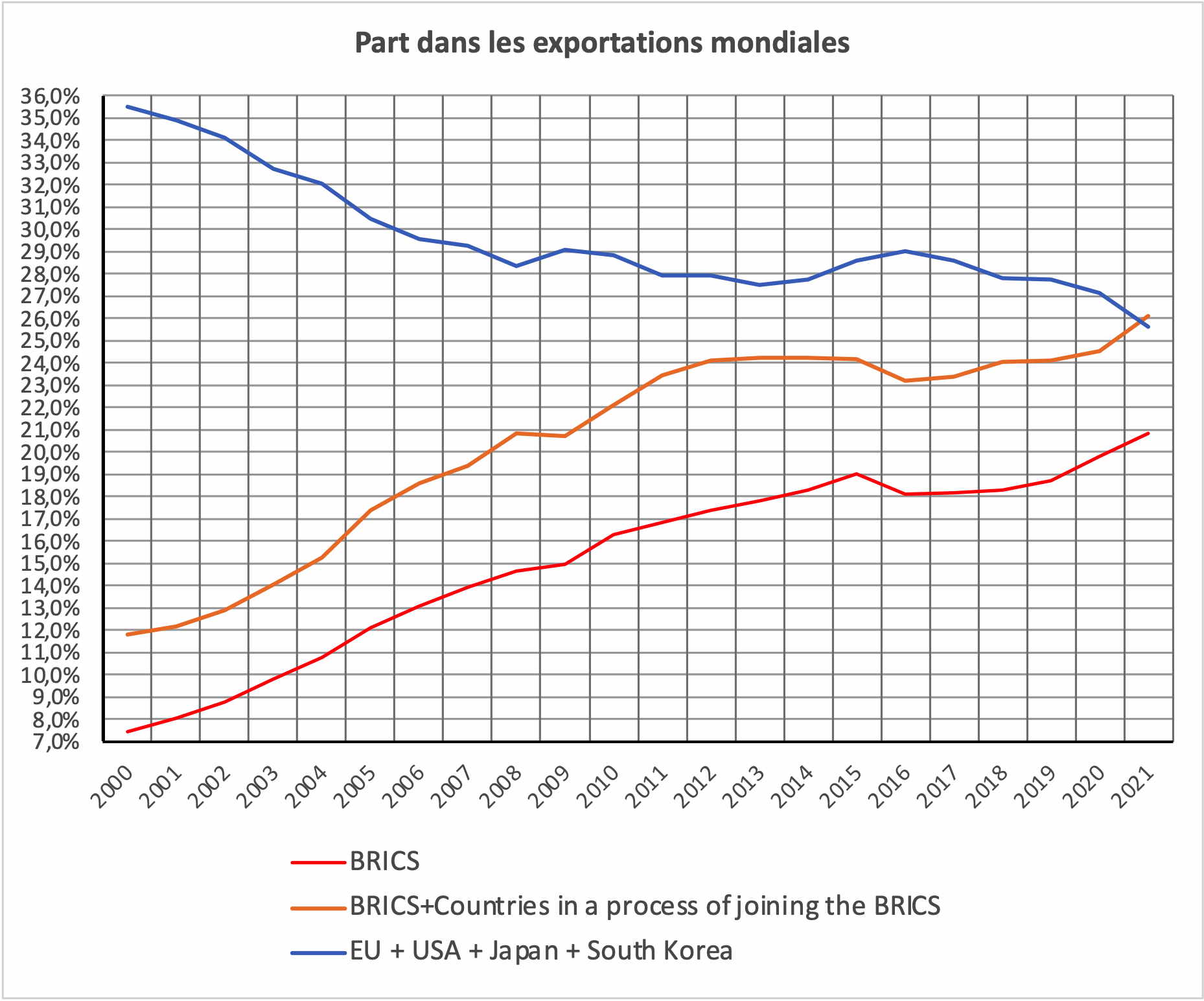

Les BRICS sont devenus, tant par le projet que par la force des choses, une forme de regroupement d’un « Sud Collectif » face à un « Occident collectif » à partir du début des hostilités en Ukraine. L’importance des BRICS dans les exportations, mais aussi dans la croissance mondiale, n’est plus à démontrer.

Graphique 2

Source : FMI via présentation de Jacques Sapir, CEMI-EGE

Le développement désormais rapide, et même « explosif » du commerce de la Russie avec les pays asiatiques et ceux du Moyen-Orient, le renforcement du commerce de la Chine avec ces mêmes pays, peut constituer une indication des tendances à venir. Le rôle en matière de sécurité de la Chine et de la Russie va tendre à se renforcer, probablement en lien avec celui de l’Inde, dans des zones comme l’Océan indien, mais aussi l’Afrique et le Moyen-Orient. Le récent accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui a été signé sous l’égide de la Chine, la politique de distanciation de l’Arabie saoudite par rapport aux Etats-Unis et son rapprochement commercial avec la Russie (que ce soit dans le cadre de l’OPEP+ ou dans des relations bilatérales), la décision, enfin, d’utiliser le Yuan et non plus le dollar américain dans un certain nombre de transactions pétrolières et gazières, est un bon indicateur de l’interpénétration entre les logiques géopolitiques et de sécurité et les logiques commerciales.

La sous-représentation des pays des BRICS dans les principales institutions financières internationales pose aussi un problème majeur, et fait apparaître ces institutions comme une émanation des pays du « Nord », légitimant d’autant la construction d’institutions spécifiques aux pays du « Sud ».

Tableau 2

Part des pays des BRICS dans les institutions financières internationales

| Banque Mondiale | IDA | MIGA | FMI | Quota pour les DTS | ||||||

| Nombre de votes | % of total | Nombre de votes | % of total | Nombre de votes | % of total | Nombre de votes | % of total | Millions | % of total | |

| Brésil | 54,264 | 2.11 | 478,0 | 1.66 | 2,83 | 1.3 | 111,9 | 2.22 | 11,0 | 2.32 |

| Russie | 67,26 | 2.62 | 90,65 | 0.31 | 5,752 | 2.64 | 130,5 | 2.59 | 12,9 | 2.71 |

| Inde | 76,777 | 2.99 | 835,2 | 2.89 | 1,218 | 0.56 | 132,6 | 2.63 | 13,1 | 2.76 |

| Chine | 131,426 | 5.11 | 661,0 | 2.29 | 5,754 | 2.64 | 306,3 | 6.08 | 30,5 | 6.41 |

| RAS | 18,698 | 0.73 | 74,37 | 0.26 | 1,886 | 0.86 | 32,0 | 0.63 | 3,1 | 0.64 |

| Total | 348,425 | 13.56 | 2,139,1 | 7.41 | 17,44 | 8.0 | 713,2 | 14.15 | 70,6 | 14.84 |

Signification des acronymes : IDA, International Development Association; MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, FMI, Fond Monétaire International, DTS, Droits de Tirages Spéciaux (gérés par le FMI)

Source: Liu Z. & Papa M., “Can BRICS De-dollarize the Global Financial System” in Elements in the Economics of Emerging Markets, Cambridge University Press, January 2022, Table 5, p. 56.

L’émergence d’une dé-globalisation et ses conséquences

On est bien, et ce depuis maintenant plusieurs années, en présence d’un phénomène de « dé-globalisation » ou de « démondialisation ». Ceci fut reconnu par le FMI et plusieurs autres institutions internationales.

On constate donc un important recul du multilatéralisme depuis les années 2010, signalé par les organisations internationales. Il prend la forme des mouvements de « re-shoring » ou de « friendly shoring » et, globalement, de mesures protectionnistes qui inquiètent de plus en plus les institutions du « Nord »[2]. Ces mesures protectionnistes ne se limitent pas à des restrictions aux importations mais concernent désormais de plus en plus des restrictions aux exportations, qui sont souvent prises dans des domaines considérés comme « stratégiques ».

Ce phénomène s’accompagne d’une stagnation, voire d’une régression, du commerce mondial en pourcentage du PIB, stagnation qui semble dater de la crise financière des 2007-2009. Rétrospectivement, cette crise apparait bien comme une crise majeure de la mondialisation dont toutes les leçons ne furent pas tirées.

Nous sommes désormais confrontés à un monde qui ne peut plus être régi par des règles uniques a-politiques. La fin de la globalisation se mesure essentiellement par le retour du POLITIQUE (et non de « la politique ») au sein des relations internationales, soit le « rapport ami / ennemi ». La démondialisation qui se déroule devant nos yeux est mue par le retour des nations et la crise du multilatéralisme, n’était autre que le retour du politique à l’échelle mondiale.

Le phénomène de la mondialisation, et ce qui l’avait constitué en un « fait social » généralisé, était un double mouvement : la combinaison, mais aussi l’intrication, des flux de marchandises et des flux financiers ET le développement d’une forme de gouvernement (ou de gouvernance) où l’économique semblait devoir l’emporter sur le politique. En effet, la « mondialisation » se caractérise par un double mouvement où l’on voit les entreprises tenter de prendre le pas sur les États et les normes et les règles sur la politique. Ce processus aboutit à la négation de la démocratie. Or, sur ce point, nous ne pouvons que constater une reprise en mains par les États de ces flux, un retour victorieux du politique. Ce mouvement s’appelle le retour de la souveraineté des États.

Ce phénomène, il convient de le rappeler, fut initié par les États-Unis

En effet, cette remise en cause du multilatéralisme a été initiée, en réalité, par l’un des pays qui avaient le plus fait pour l’imposer : les États-Unis. La mise en place de diverses mesures, comme le Foreign Corrupt Practices Act, loi votée en 1977 mais qui a pris toute son importance avec une modification de 1998 et son application agressive à partir des années 2000, et le Foreign Account Tax Compliance Act de 2010. Le retrait américain de l’accord de Vienne avec l’Iran (le Joint Comprehensive Plan of Action), a joué un rôle d’accélérateur. En effet il n’a pas exclusivement visé à isoler l’Iran par le biais de sanctions économiques. Par crainte de représailles du fait de l’application extraterritoriale du droit américain, la dénonciation de cet accord a permis de frapper la France et l’Allemagne. De fait, ces mesures ont poussé des pays à prendre, de manière concertée, des « contre-mesures ».

Les États-Unis apparaîtront donc historiquement comme le pays qui a initié la destruction d’un ordre dont ils étaient pourtant le principal bénéficiaire.

La destruction de l’ordre ancien pose cependant plusieurs problèmes :

- Le nouvel ordre résultera-t-il de l’émergence d’une nouvelle « hyper-puissance » (comme dans le cas des États-Unis qui avaient succédé à la Grande-Bretagne) ou bien verra-t-on un ordre international se constituer progressivement sur une base multipolaire ?

- La construction d’un ordre mondial fondé sur la multipolarité pose à son tour la question de savoir si termes et des notions communes pourront émerger entre ces différents pôles. Entreront-ils dans une logique où la coopération dominera sur la concurrence ou bien la concurrence (sous la forme d’un polycentrisme actif) prendra-t-elle le pas sur la coopération ?

- A quel rythme se fera le changement ? Pourrait-il se produire de manière « catastrophique » après une nouvelle crise (ou guerre) internationale, ou, au contraire, sera-t-il caractérisé par une période de transition relativement longue permettant aux institutions potentiellement en concurrence de trouver de modes de concertation et de régulation ?

Ces diverses questions résument bien la complexité des problèmes soulevés par la fin d’un « ordre ancien » et par l’émergence d’un « nouvel ordre ». Ainsi, même dans le cas de l’émergence de l’ordre post-seconde guerre mondiale, la période de mise en place s’étale de 1944 au début des années cinquante avec l’émergence du mouvement de décolonisation, la stabilisation progressive du FMI et celle du GATT. On ne doit pas, non plus, opposer de manière trop simpliste une construction par la concertation et une construction à travers l’émergence d’une nouvelle puissance dominante. Dans le premier cas, certains pays ont à l’évidence plus de poids que d’autres et dans l’émergence d’une nouvelle puissance dominante, des éléments de concertation seront nécessairement présents. Ce qui peut sembler exclu c’est la répétition d’une situation comme celle des années 1990-1992 avec l’émergence, à l’époque acceptée, des États-Unis comme puissance universellement dominante.

Un cas d’application du Polycentrisme : le système monétaire international

Il faut constater que l’ordre international s’est aussi délité dans le domaine monétaire. Celui-ci reposait, depuis la fin des accords de Bretton-Woods en 1973, sur un système que l’on peut qualifier d’étalon-dollar. Ce système a toujours été relativement dysfonctionnel, mais il l’a été de plus en plus depuis les années 2000.

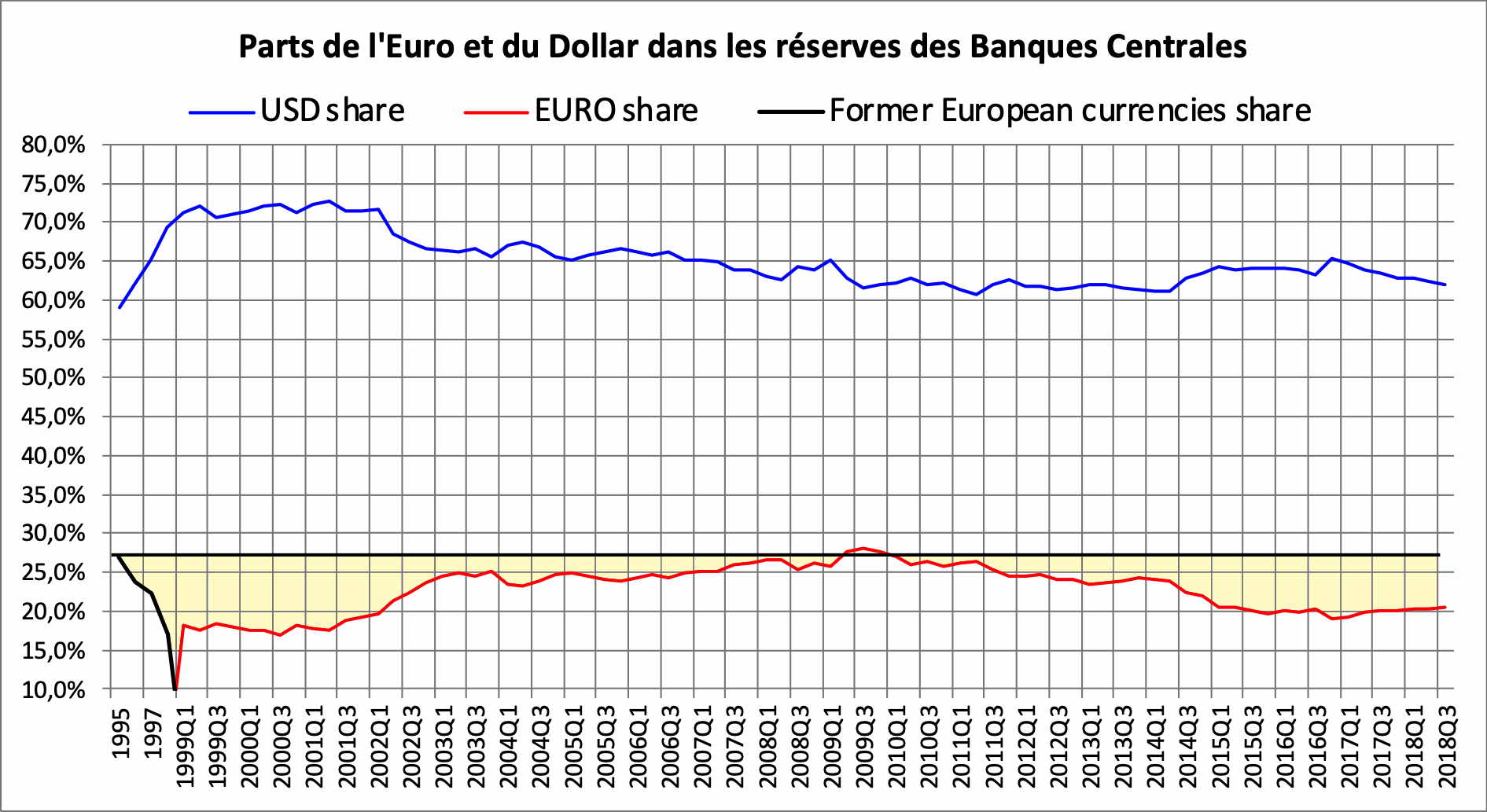

La thèse défendue par Michel Aglietta d’une « fin des devises-clefs »[3], remplacées par des monnaies multinationales a, pour l’instant, été un échec. La dimension de « bien public » d’une monnaie internationale, même si elle est incontestable, n’a pas été suffisante pour engendrer la création d’une véritable monnaie internationale. La part de l’Euro, qui était justement une tentative en ce sens[4], reste significativement inférieure à la part des monnaies européennes dans les réserves de changes des Banques Centrales avant 1999.

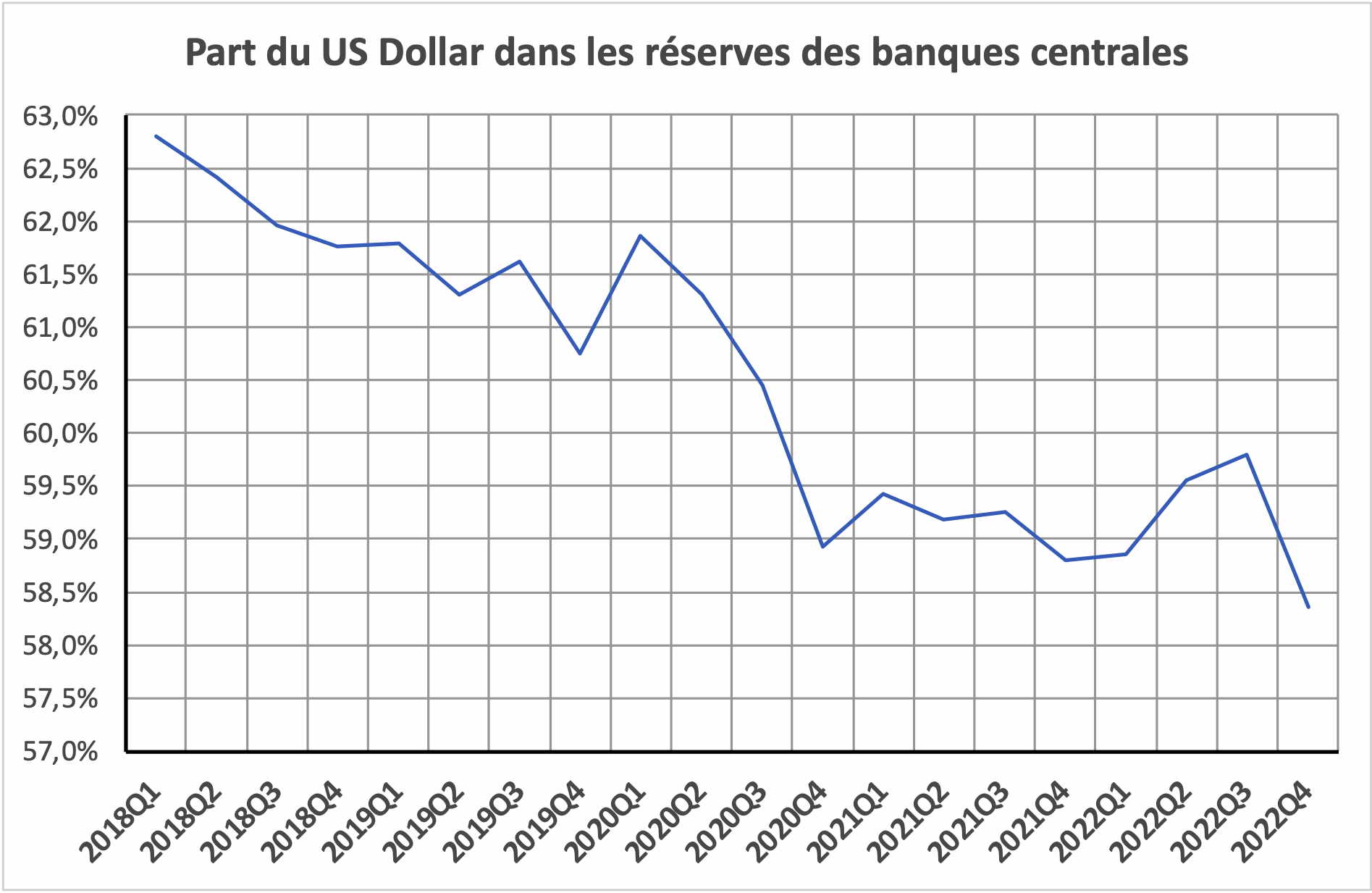

Graphique 3

Source : COFER, FMI (via la présentation de J. Sapir)

Cette incapacité de l’Euro à se hisser à la hauteur des ambitions de ses partisans a été attribuées à diverses causes : manque d’un référent politique sur lequel s’appuyer et problèmes liés à la structure de gouvernance, dilemme de Triffin inversé (la Zone euro est généralement en excédent commercial vis-à-vis du reste du monde), crises successives qui ont agité la Zone Euro.

Si tant le Dollar que l’EURO baissent, cela est dû à la montée des « autres monnaies » utilisées comme réserves par les banques centrales. Il est donc clair, et cela dès 2010, que l’on est en présence d’une tendance à la fragmentation du système monétaire international, tendance en partie induite par des raisons de sécurité géopolitiques.

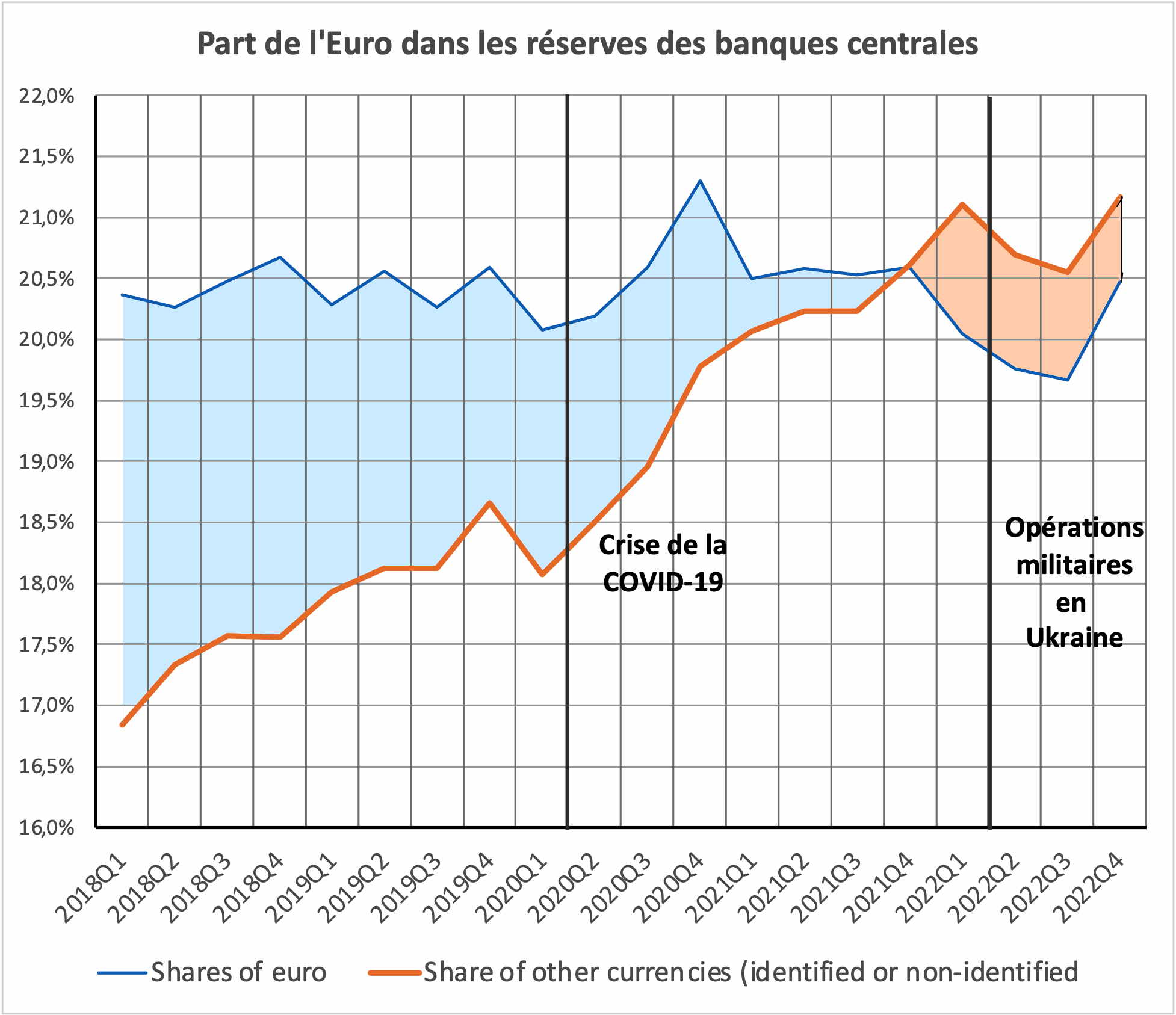

Graphique 4

Source : COFER, FMI, via la présentation de J. Sapir

La montée des « autres monnaies » dans les réserves internationales, montée qui est un indicateur sûr du processus de fragmentation du système monétaire international, s’est accélérée à partir de la crise de la Covid-19. Mais elle existait déjà avant elle. Le point important est que la part du Dollar des États-Unis a quant à elle accélérée sa baisse avec la crise sanitaire puis, après un petit rebond lié au début des opérations militaires en Ukraine, rebond qui peut être lié au rôle de direction de l’OTAN joué par les États-Unis, a recommencé à baisser fortement, en dépit peut-on dire de ce rôle. Ce point est important, même si son interprétation est pour l’instant difficile : les États-Unis paient-ils la relative inefficacité du soutien de l’OTAN à l’Ukraine ou bien le Dollar subit il la conséquence de la diversification des monnaies de paiements dans le cadre de ce qu’il faut bien appeler un processus de « dé-dollarisation » ?

Graphique 5

Source : COFER, FMI, via la présentation de J. Sapir

Dans ce contexte, la perspective d’une « monnaie des BRICS » est intéressante, mais ce projet est, et sera, complexe à mettre en œuvre. Il va poser le problème de l’implication de pays ayant des tailles économiques très différentes. Cette monnaie, si elle voit le jour, sera de plus une « monnaie commune » et non une « monnaie unique » sur le modèle de l’Euro. De plus, il n’est pas encore décidé si cette monnaie servira uniquement pour les transactions à l’intérieur des BRICS, auquel cas il s’agirait d’une forme de chambre de compensation pour les échanges entre pour les pays considérés, ou si elle sera une monnaie capable de traiter les échanges entre les pays des BRICS (y compris les nouveaux adhérents) et le reste du monde. Ce projet ne peut être qu’un projet partiel et à long-terme et ne pourra déboucher que d’ici plusieurs années. Il n’en reste pas moins extrêmement intéressant et il apporte une pierre supplémentaire au polycentrisme monétaire qui est en train de se mettre en œuvre.

La tendance à la perte d’influence du dollar est ancienne mais elle est lente. Elle vérifie le « dilemme de Triffin » et s’est accompagnée de la réduction de la part dans l’économie mondiale occupée par l’économie des États-Unis. Pour des raisons institutionnelles, comme son utilisation massive comme unité de compte sur de nombreux marchés de matières premières, comme pour des raisons d’opportunité pratique.

Dé-globalisation et de-occidentalisation du monde

La « dé-globalisation » que l’on constate est en train de prendre la forme d’une fragmentation de l’espace international en des « blocs » plus ou moins antagoniques. Les hostilités en Ukraine ont tendu à durcir les antagonismes comme on le voit avec des propositions visant à transformer le G-7 en un « OTAN » économique. Mais, ces hostilités n’ont pas créé le phénomène. Il était en germe depuis 2014 et l’expulsion de la Russie du G-8 ainsi que depuis la montée du contentieux commercial entre la Chine et les États-Unis et l’affaire « Huawei ».

Cette fragmentation est clairement visible dans l’espace monétaire et financier. C’est sans doute là que la conflictualité potentielle est la plus élevée. En effet, l’éclatement actuel rend peu probable la constitution d’un nouveau « Bretton Woods » (1944), voire de nouveaux « Accords de la Jamaïque » (1971) qui impliqueraient l’émergence d’une forme de consensus international. Ce consensus n’est pas inenvisageable. Mais il reste, à l’heure actuelle, très peu probable et il impliquera, pour se constituer, que les différents blocs fassent de manière consciente des compromis.

Sur ce point, il convient de dire que la menace d’une « confiscation » des avoirs russes gelés par les décisions des États-Unis et de l’Union européenne, fait peser un risque majeur sur les flux financiers et les IDE à l’échelle internationale. En effet, si l’on passait d’un « gel » à une « confiscation », outre le fait que des mesures de réciprocité seraient certainement prises par la Russie, le message qui serait envoyé au « reste du monde » serait que les pays constitutifs de « l’Occident Collectif » ne respecte pas la propriété d’autrui. Notons que des gestes de cette nature, mais symboliquement bien moins forts, ont été déjà pris par les États-Unis à propos de l’Irak (où l’on pouvait cependant argumenter la disparition de l’État irakien suite à l’invasion par les États-Unis) et de l’Afghanistan. Un tel geste remettrait en cause la sécurité des capitaux et des investissements (en particulier les investissements faits par les fonds souverains) à l’échelle du monde et il provoquerait une cassure dans les mouvements financiers et les flux des IDE entre les pays de « l’Occident Collectif » et le reste du monde.

La décision des pays producteurs d’hydrocarbures du Moyen-Orient de commencer à « sortir » de la zone dollar, décision que l’on peut relier à cette menace de confiscation des avoirs russes, est certainement la forme la plus significative de cette fragmentation monétaire.

La « dé-globalisation » est aussi largement une « désoccidentalisation » du monde qui se traduit avant tout – mais pas uniquement – dans la contraction de l’influence de l’Europe.

- Le « village global » (Mc Luhan) ne parle plus seulement anglais. On constate une montée des représentations divergentes du « Sud » par rapport aux représentations du « Nord ». Cette montée des représentations divergentes est aussi le résultat de la montée des médias du « Sud » (Inde, Indonésie, Singapour, mais aussi Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, et aussi Brésil et Argentine). De ce point de vue une comparaison doit être faite entre la situation au moment de l’opération internationale au Koweit (1991) où les représentations américaines (via CNN) étaient largement dominantes et la situation actuelle marquée par une pluralité des médias et des vecteurs d’information, avec une émergence rapide des médias et vecteurs du « Sud ». Les pays de « l’Occident Collectif » devront s’habituer à ne plus être dominants dans l’information, voire à être de plus en plus marginalisés.

- L’Europe, au sens de l’Union européenne, est certainement la plus touchée par ce phénomène car elle a abdiqué toute autonomie politique et n’a pas su construire un « soft-power » global. De ce point de vue la crise dans le processus de marche vers le fédéralisme européen est manifeste. Si, à chaque nouvelle crise économique (crise de la dette après la crise des « subprimes », crise de la Covid-19, crise de l’énergie) des tentatives pour faire avancer l’UE vers un modèle fédéral sont prise, chacune de ces tentatives ne fait que mettre plus en évidence le problème de crise de légitimité du mode de gouvernance de l’UE et l’entraine toujours plus loin du champ réellement politique vers des champs techniques mais où la mise en œuvre d’éventuelles mesures se heurte à nouveau à une question de légitimité politique.

Les perspectives de la croissance mondiale ne font que traduire ce mouvement à la dé-occidentalisation » du monde et à sa dé-européanisation.

Tableau 3

Taux de croissance par groupes de pays depuis la crise de la Covid-19

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| Monde | 2,80% | -2,80% | 6,30% | 3,40% | 2,80% | 3,00% |

| Économies avancées | 1,70% | -4,20% | 5,40% | 2,70% | 1,30% | 1,40% |

| Dont : Union européenne | 2,00% | -5,60% | 5,60% | 3,70% | 0,70% | 1,60% |

| dont : Zone EURO | 1,60% | -6,10% | 5,40% | 3,50% | 0,80% | 1,40% |

| États-Unis | 2,30% | -2,80% | 5,90% | 2,10% | 1,60% | 1,10% |

| Japon | -0,40% | -4,30% | 2,10% | 1,10% | 1,30% | 1,00% |

| Économies émergentes et en développement | 3,60% | -1,80% | 6,90% | 4,00% | 3,90% | 4,20% |

| dont : | ||||||

| Économies émergentes d’Asie | 5,20% | -0,50% | 7,50% | 4,40% | 5,30% | 5,10% |

| Économies émergentes d’Europe | 2,50% | -1,60% | 7,30% | 0,80% | 1,20% | 2,50% |

2023 and 2024 are forecasts. 2022 are estimates.

Source: IMF, World Economic Outlook, Appendix A,

Il faut espérer que cette constitution de « blocs » antagoniques permettra cependant le maintien de flux commerciaux et financiers entre ces blocs. Dans ce cas on aurait le passage d’un monde « global » ou « globalisée » vers un monde multipolaire mais « connecté ».

Pour autant les flux, de marchandises, les flux financiers, les flux d’information, ne vont pas s’arrêter mais ils ne seront plus hégémonisé par les pays du « Nord »

Les répercussions au sein des pays

Les changements dans l’ordre mondial auxquels on a assisté depuis la fin de 2019 ont signifié la fin du contrat social implicite qui dominait dans les pays développés.

- La forte hausse des prix qui a commencé à la mi-juin 2021 entraine une crise d’un modèle social fondé sur une financiarisation accélérée avec le maintien d’une stabilité des prix permise par des flux d’importations à bas coûts.

- Elle entraine une prise de conscience, plus ou moins rapide et plus ou moins importante selon les pays considérés, que la poursuite du modèle de croissance lié à la désindustrialisation n’était plus possible

- Par ailleurs, la prise de conscience des limites écologiques de l’ancien modèle de croissance, limites qui sont trop souvent réduites à la question du dérèglement climatique mais qui incluent en réalité la question des déchets et de la pollution des sols et de l’eau, s’est aussi affirmée au travers du choc social induit par la pandémie de la COVID-19.

Ces changements cependant ne se limitent pas aux économies développées. Le « nouvel ordre mondial » implique un changement des modèles de développement pour les pays du « Sud Collectif » :

- Pour la Russie, c’est la stratégie de développement adoptée depuis les années 2000 et fondée sur les liens de dépendance réciproque avec les économies européenne (énergies/produits manufacturés) qui est remis en cause. Le modèle de la vente d’une énergie à bon marché contre des investissements industriels et des importations de biens manufacturés et de technologie, a été invalidée

La Russie n’est d’ailleurs pas la seule dans ce cas. L’Inde et la Chine pourraient bien, d’ici quelques mois à quelques années, être confrontées à des remises en cause similaires.

- Quelle ouverture de l’INDE, face aux pressions croissantes des États-Unis. Un modèle « néo-nationaliste », renouant avec la politique des années 1950-1970, pourrait-il voir le jour?

- Quelle dynamique pour la CHINE alors que le conflit commercial avec les États-Unis s’envenime de jour en jour?

- Peut-on considérer qu’un modèle de « souverainisme économique » est en train de gagner du terrain? Quel sera le développement de « modèles » d’industrialisation spécifiques en TURQUIE, en INDONÉSIE mais aussi pour des pays comme l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria, les pays d’Afrique de l’Ouest ?.

Globalement, le degré d’ouverture des BRICS a tendu à se réduire en dix ans depuis la crise de 2008-2010. Les pays des BRICS, ont cherché à réduire leur dépendance au commerce international et ce processus devrait naturellement s’accélérer dans les circonstances actuelles marquées par une politisation de plus en plus grande des échanges internationaux. Ceci traduit la nécessité pour ces pays de construire et développer leur marché intérieur. Mais ce mouvement traduit aussi la prise de conscience que les échanges économiques peuvent être instrumentalisés par la « puissance dominante » et donc qu’ils peuvent, au-delà d’une certaine limite se révéler sources de vulnérabilités. Ces changements vont-ils se traduire par l mise en place d’un nouveau « pacte social pour la production »

Est-on en train de revenir à un « bon sens » protectionniste après les excès du « libre-échange »?

Conclusion

- Depuis le début de 2022, nous assistons à une accélération des transformations qui étaient déjà à l’œuvre depuis au moins une dizaine d’années dans l’économie mondiale. Ces transformations signent l’arrêt de mort de l’ordre mondial issu du début des années 1990

- Cet arrêt de mort qui prend la forme de la montée des organisations non-occidentales (BRICS, OCS) dans la vie internationale, de la remise en cause brutale du libre-échange généralisé et du système monétaire international. Ce changement dans l’ordre mondial prend la forme d’un dé-occidentalisation du monde et entend, à tort ou à raison, plonger ses racines dans le mouvement de décolonisation des années 1950-1960

- Mais, ces transformations affectent aussi le pacte social, qu’il soit implicite ou explicite, qui fonctionnait dans la plupart des pays développés ou en développement. Il confronte les pays développés à l’impossibilité de poursuivre dans la voie qui était la leur depuis le début des années 1990.

- Ce changement impose aux pays émergents ou en développements de se dégager de la financiarisation des activités et de ne pas tenter à imiter la trajectoire passée des pays développés. Dans les deux cas, il est établi que l’État sera amené à jouer un rôle plus important – directement et indirectement – dans l’activité économique et la structuration de la société.

ANNEXE

Le séminaire s’est tenu selon les règles dites de Chatham House. Les propos des participants ne sont volontairement pas référencés.

Liste des participants

Boris Nikolaevich Porfiryev – Responsable scientifique de l’IPE-ASR, Académicien à l’Académie des Sciences de Russie

Alexander A. Shirov – Directeur de l’Institut de prévision économique de l’Académie russe des sciences (IPE-ASR), membre correspondant de l’Académie des sciences de Russie

Dmitry Kuvalin – Directeur adjoint de l’IPE-ASR, docteur en économie, chef de laboratoire

Oleg Dzhondovich Govtvan – Chercheur en chef, l’IPE-ASR, docteur en économie

Igor Eduardovich Frolov – Directeur adjoint de l’IPE-ASR, docteur en économie

Yury Alekseevich Shcherbanin – Chef de laboratoire, Institut d’économie, Académie russe des sciences, docteur en économie, professeur

Valery Semikashev – Chef de laboratoire, Institut d’économie, Académie russe des sciences, candidat en sciences économiques

Elena Valerievna Ordynskaya – Chef de laboratoire, Institut d’économie, Académie russe des sciences, candidate en sciences économiques

Alexander Olegovich Baranov – Directeur adjoint de l’Institut d’économie et de commerce de la branche sibérienne de l’Académie russe des sciences (Novosibirsk), docteur en économie

Mariam Voskanyan – Chef du Département d’économie et de finance de l’Institut d’économie et de commerce de l’Université russo-arménienne, docteur en économie, professeur

Ashot Tavadyan – Chef de département à l’Université russo-arménienne, docteur en économie, professeur

Irina Petrosyan – Chef de département à l’Université russo-arménienne, candidate en sciences économiques

Alexander Vladislavovich Gotovsky – Directeur adjoint de l’Institut d’économie de l’Académie nationale des sciences de la République du Bélarus, candidat en sciences économiques

Jacques Sapir – Directeur du Centre d’études des modes d’industrialisation (CEMI-EGE), Directeur d’études de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), enseignant à l’École de Guerre Économique, membre étranger de l’Académie des Sciences de Russie.

Hélène Clément-Pitiot – Chercheuse CEMI-EGE, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise et CEMI

Jean-Michel Salmon – Maître de Conférences à l’Université de la Martinique (Université de la Martinique), chercheur au CEMI-EGE

Renaud Bouchard – Chercheur au CEMI-EGE

Maxime Izoulet – Chercheur CEMI-EGE, Éducation nationale.

David Cayla – Maître de Conférences à l’Université d’Angers (Université d’Angers)

[1] Triffin, R., Gold and the Dollar Crisis. The Future of Convertibility, New Haven, Connecticut, Yale University Press et London: Oxford University Press, 1960.

[2] https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2023/06/growing-threats-to-global-trade-goldberg-reed

[3] Aglietta M., La fin des devises clefs, Paris, La Découverte, coll. Agalma, 1986.

[4] Aglietta M., (dir), L’Ecu et la vieille dame, Paris, Economica, 1986.

Taxer les ultra-riches ! L’explosion des inégalités sape la démocratie

![]() Inégalités Economiques, Pauvreté, USA

Inégalités Economiques, Pauvreté, USA

Les inégalités économiques sapent la démocratie, accélèrent la destruction de l’environnement, favorisent l’anxiété et érodent la confiance sociale. Nous pouvons commencer à résoudre ces problèmes en taxant les riches, comme le proposent aujourd’hui les progressistes et les socialistes de l’État de New York.

Source : Jacobin Mag, John L. Hammond

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Un sans-abri près d’une station de métro à New York. (Tayfun Coskun – Anadolu Agency via Getty Images)

Les inégalités sont dangereuses pour la santé physique et mentale, la vie en communauté et votre budget. Où que vous vous trouviez dans la hiérarchie des statuts : en haut, en bas ou au milieu, vous en payez le prix. Si elles sont inévitables dans le cadre du capitalisme, leurs effets peuvent être accentués ou atténués par les politiques publiques.

L’un des principaux mécanismes politiques permettant de lutter contre les inégalités est l’imposition des riches. Et New York est l’un des endroits qui bénéficierait d’une telle mesure. La ville de New York est la capitale du système financier mondial et l’État de New York est l’État le plus inégalitaire du pays : 1 % des ménages perçoivent 31 % de l’ensemble des revenus dans l’État, tandis que 1 % des ménages les plus riches perçoivent 21 % de l’ensemble des revenus à l’échelle nationale. Cela s’explique par le fait que les personnes très riches de l’État sont exceptionnellement riches. Alors que les 1 % les plus riches des États-Unis ont un revenu annuel moyen de 1,3 million de dollars, les 1 % les plus riches de New York gagnent 2,2 millions de dollars.

La coalition Invest in Our New York (IONY) – composée des Démocrates socialistes américains de la ville de New York (NYC-DSA), du Working Families Party (WFP), de New York Communities for Change et d’organisations communautaires et politiques locales de tout l’État – propose de s’attaquer à cette inégalité obscène en augmentant les impôts des super riches et en investissant dans le logement, les transports publics, l’éducation et l’environnement.