| Par Ilyes Ramdani |

| Comme Patrick Hernandez avec la chanson Born to Be Alive, Emmanuel Macron a une recette simple pour regoûter au succès : le retour aux classiques. Enlisé dans son second quinquennat, le président de la République tente de limiter la casse annoncée aux élections européennes en rejouant son tube à lui : le barrage. Dans La Tribune Dimanche, quelques-uns de ses proches laissent filtrer la tentation présidentielle de débattre avec Marine Le Pen avant le 9 juin. Nul besoin d’avoir un doctorat en sciences politiques pour lire entre les lignes, vu l’épaisseur de la ficelle. Emmanuel Macron veut rejouer le seul duel électoral qu’il ait jamais gagné : celui contre l’extrême droite. Jamais plus volontariste que dans la peau du dernier rempart contre le fascisme, fort d’une position faussement centrale qui lui permet d’agréger les voix des hésitant·es de gauche et de droite, le chef de l’État essaie de résumer le scrutin à un face-à-face. Dans la même veine, son premier ministre, Gabriel Attal, a accepté l’invitation à débattre face à Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), après l’avoir longtemps refusée. En meeting, ses troupes n’ont d’yeux et de mots que pour l’extrême droite, elle qui a pourtant approuvé la loi du gouvernement sur l’immigration. La stratégie, déjà éprouvée aux européennes de 2019, a permis au camp présidentiel de survivre depuis sept ans mais elle a montré ses limites, le menant vers des débâcles aux élections régionales, départementales et législatives de 2021 et 2022. Dans un scrutin à un tour et à la proportionnelle, mener campagne sur le thème « soit nous, soit le chaos » paraît à la fois insincère et inopérant. Ainsi va le macronisme. Tolérer, banaliser l’extrême droite pendant des années, reprendre ses mots et ses idées. Et puis, à chaque élection, hurler à son danger et s’ériger en ultime protecteur de la démocratie face au péril fasciste. Là, ce n’est plus Patrick Hernandez, c’est Les Bronzés 3 : l’épisode de trop d’une saga qui aura fini par lasser tout le monde. |

Politiques intèrieures

« Trois petites fermes valent mieux qu’une grande » : partager ses terres pour mieux en vivre

22 février 2024 par Sophie Chapelle

Partager terres agricoles et bâtiments pour permettre à d’autres de s’installer, c’est le choix d’un couple de paysans dans la Loire. En 20 ans, sur leurs 70 hectares, ils sont passés de 1 à 3 fermes où huit personnes travaillent et vivent bien.

Publié dans ALTERNATIVES

- « Nous sommes ici dans une ferme qui s’est démultipliée », lance Anne Déplaude, vigneronne à Tartaras, dans la Loire, devant des étudiants médusés [1]. « Il y a vingt ans, cette ferme était en lait et comptait deux associés sur 70 hectares. Aujourd’hui, sur une surface équivalente, on a désormais quatre fermes et huit personnes qui travaillent. »

Comment ont-ils réussi ce pari ? L’histoire commence en 2001. Anne arrive sur la ferme de son compagnon, Pierre-André. Il élève alors une quarantaine de vaches laitières en Gaec avec son cousin [2], et livre son lait à une laiterie détenue par Danone. « Ce qui a motivé la reconversion, c’est qu’on vendait le lait à la laiterie et que c’était elle qui fixait le prix. Notre envie, c’était de maîtriser le produit et d’aller jusqu’au produit fini », souligne Anne. Le projet mûrit tranquillement et tend vers la viticulture. À partir de 2003, de nouvelles vignes sont progressivement plantées. « Le vin permet d’optimiser la valeur ajoutée à l’hectare. On a pu faire ce changement car on avait fini d’amortir l’outil : on n’était plus pieds et poings liés avec les banques. »

Autonomie, un maître mot

« Cette autonomie financière a permis de préserver notre autonomie décisionnelle » poursuit Anne. Avec Pierre-André, ils font le choix d’un certain type de viticulture : ils décident de limiter la surface de plantations à 8 hectares, afin d’être sur une approche très qualitative avec d’anciens cépages locaux. « On a aussi fait le choix d’investissements progressifs et calibrés », poursuit la vigneronne. Ils construisent ainsi un bâtiment dédié à la vinification dix ans après la plantation des vignes.

L’autonomie, maître mot dans leur parcours, est aussi technique. « On s’est beaucoup formés, on s’est aussi équipés, mais on n’a jamais été dépendants d’un conseil extérieur. » Pierre-André précise : « Dans beaucoup de fermes, c’est le vendeur de phytos [pesticides de synthèse, ndlr] qui fait le calendrier de traitements ».

« Plutôt que de tout mécaniser, on a aussi fait le choix d’employer du monde » complète Anne. Deux salariés et demi travaillent aujourd’hui avec le couple. Ils vendent entre 30 000 et 35 000 bouteilles par an, dont la moitié en vente directe. « Notre reconversion a permis de libérer du foncier qu’on a décidé de partager pour favoriser la ’’multiplication de paysan·nes’’. » C’est là que Philippe Chorier, éleveur, entre en scène.

Mutualiser pour éviter l’endettement

« En 2007, j’avais un projet de porc plein air, avec un fort souci d’autonomie », confie Philippe. Sidéré par le coût de mécanisation qu’il a pu constater dans diverses exploitations agricoles, il envisage une structure à petite échelle dans laquelle il pourra minimiser au maximum ses investissements. Il contacte les Déplaude via l’Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural (Adear). « Trente hectares se libéraient dont les Déplaude n’étaient pas forcément propriétaires. Pierre-André m’a accompagné pour se porter garant et j’ai pu récupérer 17 hectares », raconte Philippe.

L’essentiel du matériel que Philippe utilise est en Cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole). « J’ai toujours eu des tracteurs collectifs. Pour 3000 euros de parts sociales à la Cuma, on peut avoir du matériel disponible et ça me convient très bien. » Le souci de la mutualisation pour être autonome le conduit à s’investir dans la création d’une boucherie en SARL, ainsi que dans un atelier de découpe collectif. « On partage l’outil. Ça permet de mutualiser et d’amortir les coûts sur 10 personnes. Quand on fait face à des factures d’électricité qui grimpent de 600 à 1000 euros, on répartit mieux à plusieurs. »

Au terme de quinze ans d’installation, il se réjouit : « je suis 100 % autonome sur les aliments, et en temps de travail. Mon bâtiment est payé, j’ai moins de pression. » Il y a quelques mois, Philippe a cédé à son tour 2,5 hectares à un jeune, ancien salarié des Déplaude, pour lui permettre de s’installer en viticulture. « Je suis heureux d’avoir contribué à ce qu’il puisse planter des vignes et se lancer. »

Lever le verrou de l’accès à la terre

Mais l’histoire de cette « ferme partagée » ne s’arrête pas là. Stéphane Rouvès, ami des Déplaude, souhaite s’installer comme paysan boulanger en 2012. « Je ne venais pas du monde paysan et l’accès à la terre est un gros verrou. Pierre-André et Anne m’ont parrainé dans ce système agricole en me louant 4,5 hectares, ce qui m’a permis de m’installer », explique t-il.

En tant que paysan boulanger, il sème, récolte, moud, transforme et commercialise en vente directe. « Je maîtrise l’ensemble du processus, confirme t-il. Mais si j’ai pu maîtriser mes investissements au départ, 4 hectares et demi ne suffisaient pas ». Des terrains se libèrent finalement sur la commune où il habite. Il travaille désormais avec sa compagne sur 20 hectares, en agriculture bio. Ensemble, ils produisent pain et pâtes sèches.

Il y a cinq ans, les Déplaude proposent à Philippe et Stéphane de partager le bâtiment qui servait avant de stabulation. Une SCI (société civile immobilière) est créée, répondant au nom subtil de « Vin Copain ». Divisé en plusieurs parties, la stabulation accueille le moulin à blé de Stéphane, les aliments des cochons de Philippe, ainsi que le matériel viticole de Pierre-André et Anne. « Nous avons établi un règlement intérieur et nous nous sommes engagés à ce que le bâtiment reste agricole », souligne Philippe. « On partage le matériel comme le transpalette par exemple, on peut travailler ensemble, c’est vraiment un confort. »

SUR LE MÊME SUJET

- Ce qu’est vraiment la souveraineté alimentaire, au contraire de ce que prétend le gouvernement

- Devenir agriculteur : « Quand les parents ne sont pas riches, on n’a pas de quoi reprendre une exploitation »

En 2024, l’aventure collective se poursuit. « Après l’installation de Philippe en 2008, de Stéphane en 2012, c’est désormais Rémi et Estella qui démarrent leur activité viticole sur une partie des terrains libérés », s’enthousiasme Anne. « On mutualise et on s’entraide quand l’un·e de nous est en période de pointe ou lors des livraisons. C’est l’illustration que « trois petites fermes valent mieux qu’une grande » », un mot d’ordre porté par la Confédération paysanne. Face au défi de l’installation agricole et de la transmission des fermes, l’histoire de cette ferme partagée démontre qu’il est possible d’inventer d’autres modes de coopération.

Sophie Chapelle

Photo de une : De gauche à droite : Stéphane Rouvès, Philippe Chorier, Anne Déplaude, Pierre-André Déplaude. © Confédération paysanne de la Loire

BOÎTE NOIRE

Je vis depuis quelques années à proximité de cette ferme où poussent les paysannes et paysans. À l’heure où l’agrandissement des exploitations agricoles est souvent présenté comme la seule voie possible, avec la spirale de l’endettement comme corolaire, il me semble essentiel de montrer, exemples à l’appui, que d’autres chemins sont possibles en agriculture.

Notes

[1] À l’occasion du salon à la ferme organisé par la Confédération paysanne jusqu’au 24 févier, la ferme des Déplaude a ouvert ses portes le 15 février aux étudiants se destinant aux métiers de l’agriculture.

[2] Gaec : groupement agricole d’exploitation en commun

Ce qu’est vraiment la souveraineté alimentaire, au contraire de ce que prétend le gouvernement

16 février 2024 par Sophie Chapelle

Le gouvernement a annoncé inscrire l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi en réponse à la colère agricole. Mais ce terme, introduit en 1996 par le mouvement paysan Via Campesina, est complètement dévoyé par l’exécutif.

Publié dans ÉCOLOGIE

- « Nous inscrirons très clairement l’objectif de souveraineté alimentaire dans la loi », a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal, le 1er février pour répondre aux protestations agricoles. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, car je n’oublie pas que notre agriculture est un de nos principaux secteurs exportateurs avec les céréales, les vins, les spiritueux, les produits laitiers. »

Dans les mots de Gabriel Attal, la souveraineté alimentaire s’apparente à une arme de production et d’exportation. Plus récemment, Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, a souligné la volonté de la France de « nourrir le continent africain ». Comprendre : la France est la sixième puissance exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires au monde, et elle entend bien le rester. Et tant pis si cela déstructure les filières alimentaires locales dans ces pays.

Or, la « souveraineté alimentaire » telle qu’elle est défendue par le gouvernement est aux antipodes de la définition d’origine du terme.

1996 : « Le droit de développer sa capacité de produire son alimentation »

Cette notion a été introduite dans la sphère internationale par le mouvement paysan Via Campesina – qui regroupe aujourd’hui 182 organisations paysannes dans 81 pays – à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996. Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique et en Amérique latine, les agricultures locales – et la survie des paysans et paysannes – sont alors menacées par les exportations subventionnées provenant des pays riches, qui profitent de la multiplication des accords de libre-échange. « La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité culturelle et agricole, est-il écrit dans la Déclaration de Rome de la Via Campesina. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d’une véritable sécurité alimentaire », poursuit le texte.

2018 : « Le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques »

En septembre 2018, le Conseil des droits humains des Nations unies [1] adopte la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).

Son article 15 précise : « Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture. »

La souveraineté alimentaire désigne donc le droit des populations à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers – c’est-à-dire sans pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national. Quand des industries agroalimentaires exportent des poulets à bas prix, concurrençant les paysans locaux, ou quand une multinationale impose ses semences, créant une dépendance, elles portent atteinte à la souveraineté alimentaire.

Pour Morgan Ody, paysanne en Bretagne et coordinatrice générale de la Via Campesina, la souveraineté alimentaire suppose une rupture par rapport à l’organisation économique actuelle des marchés agricoles. « Nous soutenons la coopération internationale et la solidarité entre les peuples, précise-t-elle. Les accords de coopération bilatéraux ou birégionaux devraient avoir pour base les droits humains, conformément à l’UNDROP. Ils doivent permettre un véritable épanouissement agricole qui donne la priorité à la production alimentaire locale et à l’agriculture paysanne. »

2020 : réintroduire les néonicotinoïdes… au nom de la souveraineté alimentaire ?

Il faut revenir en mars 2020 pour que le gouvernement français mentionne ce concept. Nous sommes alors en pleine épidémie de Covid-19 et Emmanuel Macron estime alors que « déléguer notre alimentation est une folie ». La pénurie de certains aliments accompagne celle de masques, de médicaments ou d’oxygène médical. L’incapacité à les produire en France, voire même en Europe, remet au goût du jour la question de la souveraineté. Un mois plus tard, lors d’un discours, le Président précise son propos en indiquant sa volonté de « rebâtir une indépendance agricole (…) française et plus d’autonomie stratégique pour notre Europe ». Rapidement, les ambitions s’avèrent différentes de la Via Campesina : à l’été 2020, Julien Denormandie, alors ministre de l’Agriculture, reprend ce terme pour justifier la réintroduction des néonicotinoïdes, un insecticide très toxique, dans les champs de betteraves sucrières.

La filière betterave-sucre est stratégique pour notre souveraineté alimentaire.

Face à une crise inédite causée par la jaunisse, notre plan d’action : accélérer la recherche d’une solution efficace, sécuriser les plantations tout en limitant l’impact sur les pollinisateurs ⤵️ pic.twitter.com/94hZpiuOOj— Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 6, 2020

Comme le souligne Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech dans une récente tribune, « la souveraineté alimentaire est devenue, depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, l’argument d’autorité permettant de poursuivre des pratiques qui génèrent des catastrophes écologiques et humaines majeures ».

La dépendance de la France aux importations est l’argument mis en avant : les trois quarts du blé dur consommé en France sont importés, plus d’un tiers des fruits tempérés (ceux que l’on peut cultiver en France), un quart des pommes de terre, ou de la viande de porc. « Mais ce que l’on passe sous silence, c’est que le taux d’auto-approvisionnement – soit le rapport entre la production et la consommation françaises – est de 148 % pour le blé dur, 113 % pour les pommes de terre, 82 % pour les fruits tempérés et 103 % pour le porc. » Ce qui signifie que la France est largement – ou quasiment – autonome sur ces produits.

La France importe donc beaucoup, mais exporte aussi énormément de produits agricoles. « Le problème de souveraineté alimentaire n’en est pas un. Le vrai problème, c’est qu’on exporte ce que l’on produit, y compris ce dont on a besoin. Cherchez l’erreur », observe le chercheur.

Cet article est gratuit mais…

…il ne coûte pas rien. Chacune de nos enquêtes ou reportages équivaut à plusieurs jours de travail. Pourtant, nous n’avons ni riche mécène ni publicité. Ce miracle est possible grâce au soutien de 5000 personnes par an. Vous aussi, soutenez un média radicalement indépendant et porteur de nouvelles voix.

2024 : « Un concept dévoyé par les tenants du système productiviste »

Le Premier ministre promet donc d’inscrire l’objectif de souveraineté dans la loi, « avec les agriculteurs », « sur la base d’indicateurs clairs définis avec eux ». Dans les faits, la mention de la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France figure déjà dans l’article L1 du Code rural. Reste à savoir comment elle sera définie. Les agriculteurs évoqueront-ils les besoins en eau pour produire les aliments ? La dépendance aux énergies fossiles générée par les intrants de synthèse (le gaz pour la fabrication d’engrais azotés par exemple), l’épuisement de la fertilité des sols lié à la monoculture intensive ou encore les effets du réchauffement climatique ? Des sols pollués aux pesticides et appauvris par la chimie de synthèse ne garantissent aucunement une future souveraineté alimentaire.

« Comment évoquer la souveraineté alimentaire sans parler des enjeux fonciers, de l’évolution du travail agricole (25 % des agriculteurs sont en passe de partir à la retraite), du gaspillage alimentaire – qui avoisine les 30 % tout de même – des besoins nutritionnels et des habitudes alimentaires de la population ? » égrène Harold Levrel. SUR LE MÊME SUJET

- Effondrement de la biodiversité, eau et sols contaminés : les coûts cachés des pesticides

- RSA : « Les agriculteurs vont-ils effectuer 15 heures d’activités avant ou après la traite ? »

- Alimentation : pourquoi produire plus ne résoudra pas la faim dans le monde

Alors que Gabriel Attal a annoncé établir un plan de souveraineté dans chaque filière d’ici le Salon de l’agriculture, des paysannes et paysans ouvrent leur ferme dans toute la France du 15 au 24 février autour du thème de la souveraineté alimentaire, « concept aujourd’hui largement récupéré et dévoyé par les tenants du système productiviste », accuse la Confédération paysanne.

Les organisateurs et organisatrices entendent porter « haut et fort la souveraineté alimentaire, dans sa définition basée sur la garantie du revenu paysan, la rupture avec le libre-échange, la protection et la répartition du foncier agricole, la démocratie alimentaire, la solidarité internationale et la transition agroécologique. »

Sophie Chapelle

Fake State. L’impuissance organisée de l’État en France

H & O, Saint-Martin-de-Londres, 2020, 288 p.

Frédéric Farah (avec la collaboration d’Olivier Delorme)

Après la seconde guerre mondiale, la France mène une politique de type keynésien, qui se traduit par des investissements massifs dans le secteur public et les infrastructures. Jusqu’en 1983, lorsque le « tournant de la rigueur » opéré par le président François Mitterrand engendre un nouveau type d’État, que Frédéric Farah baptise « fake state » : un État social impuissant, dont les politiques se placent au service du marché. Le résultat des efforts des gouvernements des quarante dernières années, notamment à travers l’intégration européenne, qui s’ouvre avec le traité de Maastricht (1992). Une telle situation expliquerait les crises récentes, du mouvement des « gilets jaunes » aux défaillances dans la gestion de la pandémie de Covid-19, qui mettent en lumière la destruction des services publics induite par cette doxa libérale. L’auteur propose la restauration de la souveraineté nationale par la définanciarisation de l’économie et la resocialisation de l’État, lesquelles s’ajusteraient à l’urgence écologique. Un projet conditionné à une sortie immédiate de l’Union européenne et de l’euro.

Adèle Bari

Un atlas pour recenser et découvrir la biodiversité près de chez soi

- 11/04/2023 par Alban Leduc

pour recenser le vivant à l’échelle locale et sensibiliser les populations, de nombreuses communes se dotent d’atlas de la biodiversité réalisés avec l’aide de leurs habitant·es.

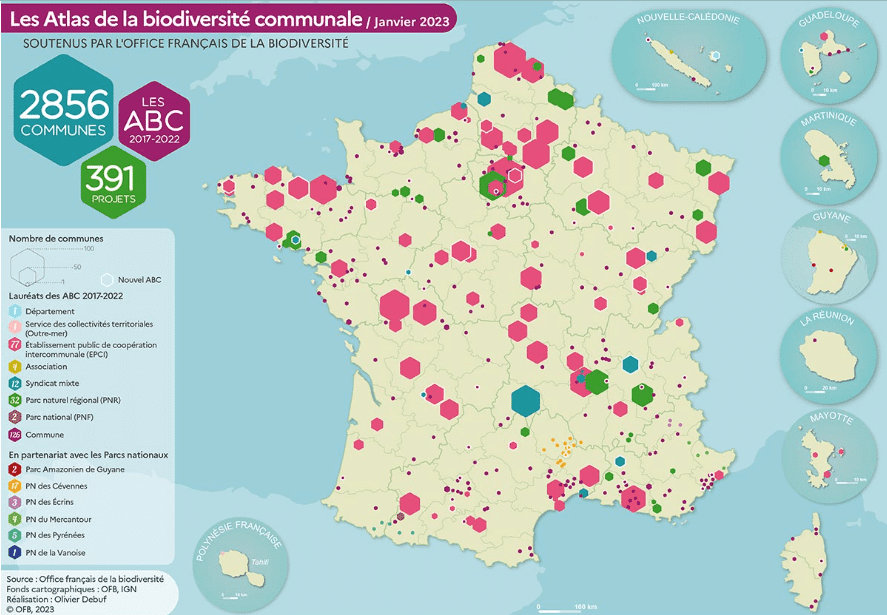

Plantes, oiseaux, rongeurs… Connaissez-vous vraiment ces voisins qui s’égaillent au printemps ? Portés depuis 2010 par l’Office français de la biodiversité (OFB), les Atlas de la biodiversité répertorient toutes les espèces vivantes à l’échelle d’une ville ou d’une intercommunalité. Il en existe déjà plus de 800 à travers le territoire et ils se multiplient. «C’est souvent le premier pas des collectivités locales pour s’impliquer dans la protection concrète de la biodiversité», éclaire Thibault Faraüs, en charge du projet au sein de l’OFB.

L’appui essentiel du public

La démarche dure trois ans. Elle débute par un recueil des connaissances existantes. S’ensuit un nouveau recensement complet des espèces à l’échelle de la commune. Enfin, un rapport est établi, avec des préconisations de sauvegarde. Si un Atlas est en cours d’élaboration, il y a de fortes chances que vous puissiez y participer. Des «avis de recherche sur les Salamandres» émis par la ville de Plougasnou dans le Finistère, aux sorties publiques sur les pas des reptiles, organisées en Loire-Atlantique, les collectivités sollicitent leurs habitant·es. «La mobilisation citoyenne est un pilier clé de tous les projets», appuie Thibault Faraüs de l’OFB. L’organisme public finance la démarche à hauteur de 80% pour les communes. N’hésitez donc pas à encourager votre mairie à se lancer dans l’aventure !

Outre la sensibilisation, ces cartographies permettent d’intégrer les préoccupations sur la biodiversité dans les projets d’aménagements. «En étant informé à temps des paramètres biodiversité sur notre territoire, on ne se lancera pas dans des projets qui n’auraient pas pu être validés au final», concède par exemple Paul Vernay, maire du village de Pérouges dans l’Ain. Au-delà des enjeux locaux, les données de ces panoramas sont utiles aux recherches scientifiques, permettant de compléter l’inventaire national du patrimoine naturel animé par le Muséum national d’histoire naturel. On protège toujours mieux ce que l’on connaît.

Pour savoir si votre commune a sauté le pas, consultez la carte en ligne de ces ABC – les Atlas de la biodiversité communale.

À LIRE AUSSI

- Quelles sont les principales menaces qui détruisent la biodiversité ?La quinzième conférence mondiale (COP15) sur la biodiversité qui se tient à Montréal doit permettre de répondre aux grandes menaces qui pèsent sur le vivant. Tour d’horizon.

- Un Mooc pour mieux comprendre la biodiversité et apprendre à la préserverÀ moins de deux mois du lancement de la 15ème conférence des Nations unies (COP15) sur la biodiversité à Montréal (Canada), une formation en ligne gratuite et accessible au grand public propose de former les citoyen·nes aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité.

Cet article est extrait de la quotidienne de vert.

CNR : Comment l’exécutif tente de rendre attractive « l’École du futur »

Ce jeudi 7 septembre 2023, Emmanuel Macron réunit la troisième session plénière du Conseil national de la refondation (CNR) en présence d’Élisabeth Borne et de membres du Gouvernement. Pas vraiment une réussite, tant au niveau national que territorial, le CNR peine à convaincre, tout particulièrement les équipes éducatives dans les écoles, collèges et lycées. Sur les 500 000 millions consacrés, seulement 48 millions ont été débloqués. Un échec établit par la Cour des Comptes dans un rapport publié en juillet dernier.

Selon l’Élysée, « 19 000 écoles et établissements scolaires sont engagés dans la démarche, avec 8 700 projets déposés ». Pourtant, dans un rapport sénatorial paru en juillet, les élus dressent un bilan tout autre. « Au 13 juin, 1 900 projets ont été validés sur les 5 954 projets déposés » écrivaient les rapporteurs. Quel que soit le nombre réel de projets labélisés CNR, bon nombre d’entre eux sont antérieurs à 2022 de l’aveu même du ministre de l’Éducation nationale. L’effet CNR n’est donc pas vraiment significatif.

Une généralisation sous pression ?

Pour autant, le Président devrait annoncer vouloir « accélérer, amplifier, aller encore plus loin » explique-t-on dans son entourage sans évoquer clairement une généralisation. « Cette démarche, telle qu’elle a été initiée sur la base du volontariat, demeurera. L’idée, et d’ailleurs le ministre l’a déjà évoqué, c’est que, précisément, on puisse prioriser les fonds, comme, par exemple, l’annonce qui a été faite hier, par rapport au fonds de rénovation des bâtis scolaires, à des projets ou à des établissements qui auront un projet CNR ». Autrement dit, pour bénéficier du fonds de rénovation énergétique, il faut avoir un projet CNR en cours. Comment forcer la main aux équipes…

Une brique contre un CNR

« Construire un projet ça prend beaucoup de temps parce qu’il faut d’abord faire un diagnostic sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans l’école… Cela veut dire que les profs passent des heures à travailler entre eux, à travailler avec l’équipe de l’établissement, parce que le diagnostic doit être construit avec toute la communauté éducative autant que possible avec les parents d’élèves, avec les élèves eux- mêmes, avec les élus, avec les associations » explique-t-on à l’Élysée où on a l’air de découvrir l’intérêt du travail collectif. C’est l’occasion pour l’exécutif de caser une brique du Pacte qui tarde tant à créer des émules chez les enseignants et enseignantes. « Après tout, c’est du travail, c’est des heures en plus. Et en fait ce que les enseignants demandent le plus, en tout cas dans les centaines de projets avec lesquels on a échangé ou qu’on a visités, c’est du temps, plus que de l’argent, du temps de collaboration, du temps de formation, du temps de préparation. Et ce temps, il peut aussi être obtenu ou gratifié par le pacte enseignant ».

Pour fonder leur diagnostic les équipes devront se fonder sur « toute la matière des évaluations et de l’auto-évaluation qui ont été déployées ces dernières années depuis Jean-Michel Blanquer ».

Une École moins jacobine

Pour l’équipe présidentielle, le CNR est l’occasion de revoir toute l’organisation de l’École qui deviendrait « moins jacobine ». « Les inspecteurs sont un peu moins inspectant et un peu plus accompagnant, un peu plus ingénieurs de projet, un peu plus fertiliseurs. Et donc, l’idée, c’est de transformer aussi la hiérarchie de l’Éducation nationale pour faire en sorte que tout ce management intermédiaire, ces inspecteurs de l’Éducation nationale, ces inspecteurs pédagogiques régionaux, ces conseillers pédagogiques de circonscription, ces chefs d’établissement soient vraiment des accompagnateurs des gens qui qui font grandir et fertilisent ces projets ».

Lilia Ben Hamouda

Inès Léraud : « Pour les algues vertes, il n’est pas exagéré de parler de mensonge d’État »

6 juillet 2023 par Barnabé Binctin

Depuis des années, les algues vertes empoisonnent la Bretagne. Depuis des années, Inès Léraud enquête sur les origines agro-industrielles de cette nuisance et mobilise tous les supports pour alerter : presse, BD et maintenant un film. Entretien.

Publié dans ÉCOLOGIE

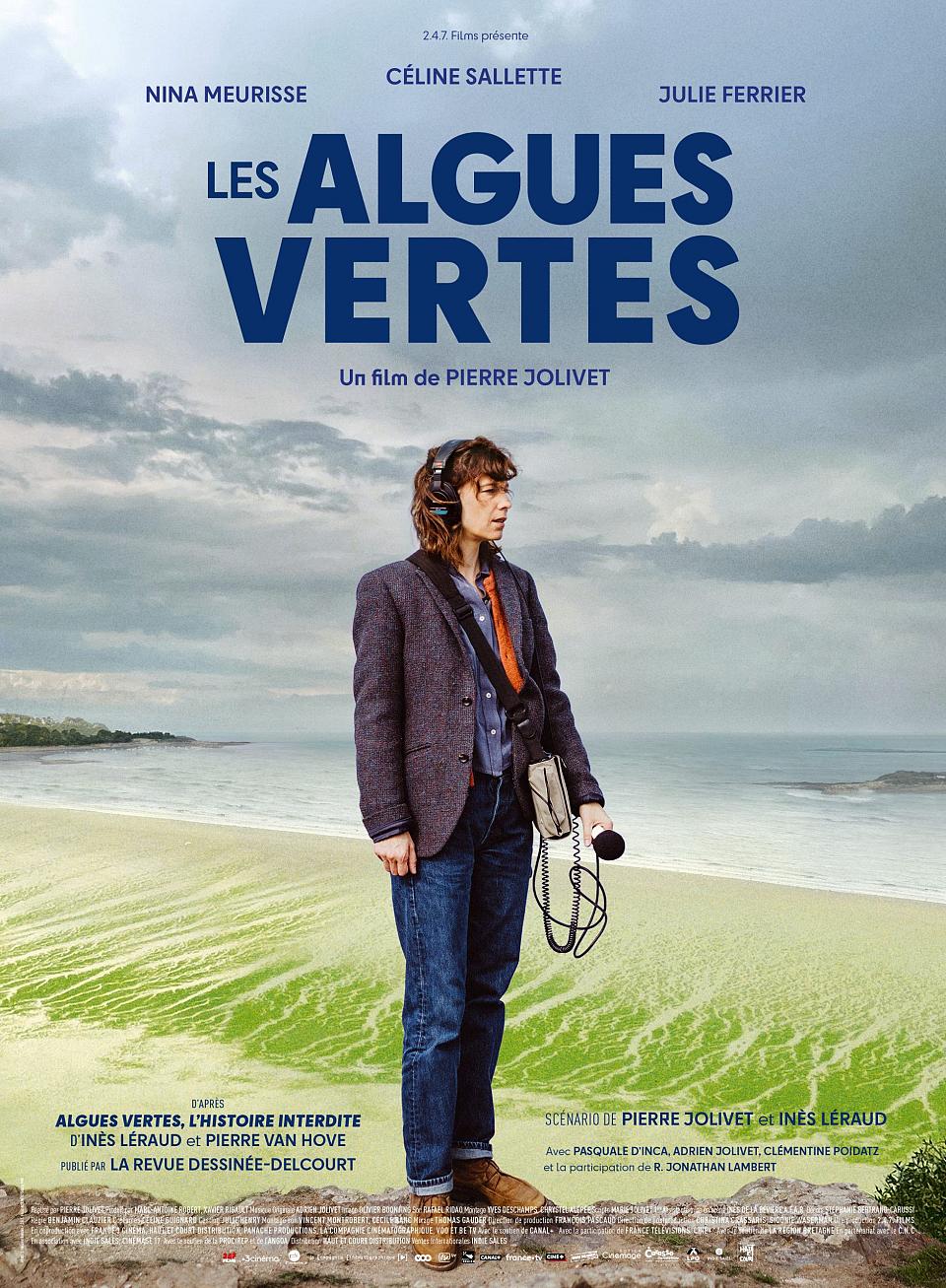

Journaliste d’investigation indépendante, Inès Léraud a enquêté de longues années, en Bretagne, sur le scandale environnemental des algues vertes, et ses racines agro-industrielles. Sa bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite, a connu un grand succès de librairie, avec plus de 150 000 exemplaires vendus, et c’est désormais au cinéma qu’elle s’apprête à faire connaître ce travail, à travers un film dont elle est coscénariste, aux côtés de Pierre Jolivet, en salles le 12 juillet prochain.

Pourquoi faire des algues vertes un tel sujet d’investigation, depuis 2015 ?

Ce qui m’intéressait, au départ, c’était la question de la santé des agriculteurs et des ouvriers agricoles exposés aux pesticides. Cela vient d’un combat plus personnel qui m’anime depuis que ma mère est devenue « chimico-sensible » : contaminée aux métaux lourds, elle a développé une hypersensibilité aux produits chimiques multiples.

Elle ne peut plus, par exemple, utiliser de savon ou de liquide vaisselle parfumés, elle ne peut pas dormir dans des draps lavés avec des lessives, etc. Pendant dix ans, elle a souffert seule, sans être diagnostiquée, en étant souvent méprisée par la plupart des institutions médicales. J’ai découvert le manque de formation des médecins au sujet des maladies environnementales, et le rôle des lobbys pharmaceutiques.

C’est ce sentiment d’injustice qui m’a poussée à enquêter, et à comprendre au fur et à mesure comment la connaissance scientifique est influencée par tout un système agro-chimico-industriel, particulièrement proactif. En m’intéressant à la Bretagne, j’ai vite mis le doigt sur la problématique des algues vertes, qui m’est apparu comme une occasion idéale pour parler de ce système, et de notre déni collectif.

Les algues vertes sont un phénomène visible, qui peut être létal instantanément – là où les autres pollutions sont souvent invisibles et tuent plutôt de façon différée. De plus, c’est une chaîne de causalité qui est assez facile à démontrer, et étayée scientifiquement. Cela compte beaucoup dans ce genre d’histoires.

Comment définiriez-vous ce « système agro-industriel » ? Qui en sont les grands acteurs ?

C’est un tissu industriel, composé de grandes coopératives et de grandes entreprises de l’agroalimentaire, et de différentes instances chapeautées par l’État et par la FNSEA. Il faut comprendre le poids et les leviers d’action dont dispose le syndicat majoritaire agricole en France : la formation des jeunes agriculteurs, les financements agricoles par les banques et les assurances, l’attribution des terres par la SAFER, tout cela est cogéré par la FNSEA. Cela lui donne une assise énorme, les agriculteurs sont presque obligés de voter pour ce syndicat s’ils veulent avoir accès aux terres ou à des emprunts.

C’est plus qu’un syndicat ou une simple instance de lobbying, c’est un véritable partenaire de l’État, avec un vrai pouvoir décisionnaire – le documentaire FNSEA, enquête sur un empire agricole de Marianne Kerfriden a montré que la FNSEA participe directement à la nomination des ministres de l’Agriculture.

Il y a un vrai noyautage des instances publiques par l’agro-industrie, dont on trouve des relais à toutes les échelles de la démocratie locale dans les zones rurales, au sein des conseils municipaux, des communautés de commune, des syndicats des eaux… Beaucoup des instances décisionnaires locales qui concernent l’eau et l’environnement sont sous la tutelle de l’agro-industrie, en Bretagne. On peut voir des éleveurs porcins, qui ont détruit des rivières avec des déversements de lisier, se retrouver présidents d’une commission locale de l’eau !

Ces dernières années, dites-vous, « l’État a démultiplié les pouvoirs d’un complexe agro-industriel qui a construit sa puissance sur la violence ». C’est-à-dire ?

Outre ce pouvoir institutionnel déjà énorme, la FNSEA peut jouir, toujours grâce à l’État, de services de gendarmerie qui lui ont été alloués à travers la cellule Demeter. Désormais, elle peut formuler librement des vœux sur la liquidation des petits contre-pouvoirs qui lui font face. On le voit ces jours-ci avec la dissolution des Soulèvements de la Terre. Ce qui frappe, c’est l’appréciation à géométrie variable de la notion de violence : là où on l’instrumentalise pour discréditer les Soulèvements de la Terre, on la tolère complètement lorsqu’elle vient du côté de l’agro-industrie.

« Ce qui frappe, c’est l’appréciation à géométrie variable de la notion de violence »

Au demeurant, la violence est bien plus importante lors des manifestations de la FNSEA, avec des bâtiments publics entièrement saccagés, des fonctionnaires molestés, etc. Cela avait été conceptualisé dès les années 1970 par Alexis Gourvennec, véritable « parrain », au sens mafieux du terme, du système agroalimentaire breton, qui déclarait texto : « 2 000 agriculteurs qui cassent tout, c’est plus payant que 10 000 manifestants qui défilent dans le calme. » C’est sur cette violence que se fonde le pouvoir de la FNSEA pour imposer sa vision industrielle, technologique et impérialiste de l’agriculture, au détriment des paysanneries du monde entier.

Avez-vous été vous-même victime de cette violence lors de vos enquêtes ?

Il y a eu des intimidations physiques lorsque j’allais sur certaines fermes, pour parler avec des agriculteurs. Des témoins ont reçu des menaces de mort, comme ma consœur Morgane Large, qui s’est fait déboulonner les roues de sa voiture dès lors qu’elle s’est mise à participer à l’enquête. J’ai subi des campagnes de discrédit sur les réseaux sociaux, par des sociétés au service de l’agro-industrie. Mon téléphone et mon ordinateur ont été mis sous surveillance. Sans compter, les procès en diffamation, bien sûr…

Cet article est gratuit… parce que certaines et certains l’ont payé

L’accès libre est un pilier de notre journalisme engagé. Pour fonctionner, sans pub et sans financements privés, nous comptons sur notre communauté de soutiens.

Rejoignez-les en faisant un don dès maintenant !

Quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics dans ce système ?

Le rôle de la préfecture m’a très vite interpellée, sur le terrain. Ce sont des éléments actifs de ce système. Je me suis rendu compte qu’ils participaient directement à construire l’omerta autour du sujet. En tant que journaliste, je recevais des fins de non-recevoir à toutes mes questions sur les algues vertes, avec cette formule qui m’a beaucoup marquée et qu’on rejoue dans le film : « Il n’y a rien à dire sur le rien. » Ils font sciemment de la rétention d’information quand ils ne mentent pas délibérément, ils sélectionnent leurs journalistes, n’hésitant pas à me menacer d’attaquer en diffamation. Pour une institution censée représenter l’État et l’intérêt général, c’est tout de même assez troublant.

On voit aussi leur empressement à accorder les autorisations de construction aux installations agricoles de type industriel, en dépit des avis défavorables des agences environnementales ou de commissaires-enquêteurs au regard de l’impact environnemental. On l’a notamment mis en évidence dans le cas des méga-exploitations porcines, dans le Finistère, avec le média d’investigation Splann ! Des mille vaches aux mégabassines, c’est la politique du fait accompli. La justice administrative peut bien être saisie, et la préfecture être déjugée quelques années plus tard, comme les recours ne sont pas suspensifs, l’industriel a tout le temps de construire l’installation.

Vous parlez de « déni collectif ». En l’occurrence, ne peut-on pas plutôt parler de véritable mensonge d’État ?

Si, bien sûr ! Il y a plusieurs exemples concrets : quand deux chiens meurent sur la plage d’Hillion en 2008, la préfecture des Côtes-d’Armor s’évertue à dire que cela ne peut pas être à cause des algues vertes, car elles ne dégagent pas des doses suffisantes d’hydrogène sulfuré (H2S) pour tuer un animal. Or, deux ans auparavant, cette même préfecture avait mandaté l’association Air Breizh pour mesurer le gaz qui se dégageait de ces amas d’algues vertes. Les résultats ont montré qu’il y avait deux fois les doses mortelles pour un être humain.

Plus tard, il y a cette étude qui qualifiait les vasières dans les Côtes-d’Armor de véritables « champs de mines » tant elles contenaient de grosses poches d’H2S, avec le risque de mourir sur le coup si elles étaient percées. Cette étude a été réalisée quelques années avant la mort du joggeur Jean-René Auffray, en 2016, exactement dans le cas de figure décrit.

Les autorités vont pourtant affirmer que cela n’a rien à voir avec les algues vertes, elles ne vont pas commanditer d’autopsie. Cette étude n’a d’ailleurs été rendue publique qu’après la mort du joggeur. Donc, oui, il n’est pas galvaudé de parler de « mensonge d’État ». C’est ce mensonge qui entraîne notre déni collectif.

Quid des agriculteurs : quel regard portez-vous sur eux ? Sont-ils victimes, ou coupables ?

Il serait temps de s’atteler à un grand travail d’analyse sociologique pour mieux définir cette catégorie socioprofessionnelle qui est tout sauf homogène. Elle est tiraillée par de très forts rapports de classe. Bernard Lambert a très bien raconté ça, dans Les paysans dans la lutte des classes, c’était en 1970. Depuis, c’est comme si on l’avait oublié !

Quand je suis arrivée en Bretagne, je manquais de sources scientifiques, il n’y a pas beaucoup d’études sociologiques ou anthropologiques sur le monde des agriculteurs intensifs : qui sont-ils et combien gagnent-ils ? D’où viennent exactement leurs revenus ? Quelle est la part tirée des subventions de la PAC et celle du capital accumulé ? Sans compter tout ce qu’ils peuvent défiscaliser sur le plan du matériel agricole.

La réalité de cette population est complètement occultée sous le discours général du « les agriculteurs ne gagnent pas beaucoup d’argent », ce qui est vrai pour une bonne partie importante d’entre eux ! De l’autre côté, de nombreux agriculteurs ont vu leurs revenus exploser ! Ceux qui cumulent les mandats de postes d’administrateurs au sein des banques et des coopératives agricoles, et bénéficient d’un certain nombre d’avantages du fait de ce statut. Dans le secteur porcin, beaucoup d’agriculteurs paient l’impôt sur la fortune immobilière !

Votre travail met aussi en évidence l’importance de la société civile dans ce combat, puisque vous avez pu bénéficier d’un soutien important tout au long de votre enquête.

C’est tout l’intérêt d’habiter sur place, on crée un réseau d’informateurs qui peut aussi devenir un réseau de soutien très efficace en cas de problèmes. Au début, j’ai compris pourquoi c’était si peu commun chez les journalistes nationaux – la plupart continuent d’habiter dans les grandes métropoles. Parce que le rapport au territoire change complètement : lorsqu’on se met à critiquer ce qu’il se passe dans son village, ou alentour, cela devient plus compliqué.

Il y a tout un travail à mener pour trouver sa juste place, afin de nouer de nouvelles alliances pour établir avec la population une critique des puissances dirigeantes. Et pour mieux faire fonctionner la démocratie, tout simplement ! Lors des procès en diffamation, j’ai aussi découvert le rôle important de Reporters sans frontières et d’associations de journalisme, qui peuvent attribuer un soutien juridique et psychologique précieux.

« Après ces années de silence, le public semble avide de connaissances, le sujet des algues vertes devient central »

Et il faut souligner le rôle des médias indépendants, car ces sujets sont aussi difficiles à publier ailleurs. Pendant longtemps, j’ai eu du mal à trouver des rédactions que cela intéressait, on me répondait que ce n’était « pas d’actu », puisque « les derniers morts, c’était il y a cinq ans ».

Comme dit Daniel Mermet que l’on cite dans le film, « le journaliste national ne sait rien, mais peut tout dire. Le localier sait tout, mais ne peut rien dire » ! Travailler pour des médias indépendants et venir habiter sur son terrain d’enquête peut permettre de résoudre cette équation. C’est pour cela qu’on a créé Splann !, pour enquêter au long cours sur ces questions qui restent sous-traitées.

Pourquoi avoir fait le choix du grand écran, et du registre de la « fiction », pour continuer à porter ce sujet ?

On a reçu plusieurs propositions d’adaptation après la publication de la bande dessinée. Le cinéma me paraissait un bon moyen de continuer à populariser ce travail d’enquête. Le monde agricole reste largement sous-représenté au cinéma. Il y a donc un enjeu à pouvoir bien le raconter, dans sa complexité. On m’a beaucoup proposé de l’adapter sous forme de documentaire, mais il me semblait que seule la fiction pouvait être en capacité de reconstituer cette histoire stupéfiante. Pierre Jolivet, le réalisateur, était quant à lui très attaché à la véracité de tous les faits relatés.

Peut-on parler de « cinéma de non-fiction » comme il existe une littérature de non-fiction ? J’apprécie beaucoup le travail d’Emmanuel Carrère, dans ce registre, avec par exemple D’autres vies que la mienne. Il parvient à raconter une histoire uniquement à partir de faits réels, en nous faisant entrer dans la vie et dans l’intimité des personnes rencontrées.

C’est une forme de journalisme qui permet de transmettre des émotions profondes. Le cinéma permet aussi de produire ce partage d’émotions, cela crée de l’empathie et de la compassion. Je le vois avec les retours sur les avant-premières : les gens sortent très émus, cela leur donne, à eux aussi, envie d’entrer dans un mouvement de résistance !

C’est ce qui pourrait expliquer le succès de ces avant-premières qui font salle comble, partout où le film est projeté ?

On est agréablement surpris, avec Pierre. Il y a sûrement une forme de curiosité, générée au fil des ans par le retentissement que mon travail a eu, notamment en Bretagne. Rien que le tournage du film a fait beaucoup parler, puisqu’il a lui aussi été mouvementé et compliqué par de nombreuses entraves – beaucoup de collectivités nous ont interdit l’accès aux plages pour filmer, on a dû supprimer un personnage faute de pouvoir tourner dans une porcherie après que les coopératives ont interdit aux éleveurs d’ouvrir leurs portes [1].

« Les baies sont saturées de nitrates, on en a encore pour des décennies. Et les modes de production agricole ont-ils changé ? Non »

Il y a aussi un contexte particulier de libération de la parole grâce à l’augmentation de la production d’analyse sur la réalité de ce système agro-industriel. Je pense par exemple au livre que Nicolas Legendre vient de publier, Silence dans les champs (lire notre entretien avec Nicolas Legendre). Serait-ce comme le retour de boomerang après ces années de silence et de tabou ? Le public semble en tout cas avide de connaissances, le sujet des algues vertes devient central, là même où il a si longtemps été marginalisé.

Enfin, je pense que l’accentuation de la répression n’est pas anodine. Ces dernières semaines, ma consœur Morgane Large s’est à nouveau fait déboulonner les roues de sa voiture, l’agriculteur Paul François a été violemment agressé chez lui… On a atteint un point paroxystique, que la mobilisation des Soulèvements de la Terre rend particulièrement visible à sa façon. J’étais à Sainte-Soline, le 25 mars, lors de la grande manifestation. J’ai pu voir la violence de la répression qui s’est abattue sur ces files de gens de tous les âges, qui marchaient en pleine campagne.

Huit ans après le début de cette enquête, avez-vous l’impression d’avoir fait bouger les lignes ?

Je pense que ce travail a eu un impact, oui. Cela a permis à un certain nombre d’habitants de prendre conscience de l’environnement mafieux dans lequel ils évoluent, et sur lequel ils n’avaient pas forcément mis de mots. Cela a décidé Rosy Auffray, la veuve du joggeur décédé, à porter plainte en engageant la responsabilité de l’État – une première (procès perdu en première instance, actuellement en appel, ndlr). Aujourd’hui, la bande dessinée continue d’être partagée dans les lycées agricoles, et le sujet des algues vertes s’est imposé lors des dernières élections régionales, obligeant chaque candidat à se positionner. SUR LE MÊME SUJET

- 60 ans d’actions violentes : faut-il pour autant dissoudre la FNSEA ?

- Nicolas Legendre : « En Bretagne, il y a des collusions entre maires, agro-industrie et partis politiques »

- Excès de cancer de l’ovaire, maladie de Parkinson : les agricultrices, victimes oubliées des pesticides ?

Après, sur le terrain, le volume d’algues vertes n’a pas diminué. Il serait de toute façon illusoire d’espérer observer un quelconque reflux, dans un temps si court. Les baies sont saturées de nitrates, on en a encore pour des décennies. Et les modes de production agricole ont-ils changé ? Non. On voit que le Conseil régional continue de subventionner massivement le secteur agro-industriel, mais refuse de projeter le film dans son hémicycle !.

Je continue de croire que les choses bougent, petit à petit. Tout récemment, j’ai été agréablement surprise de voir les scientifiques engagés dans le plan de lutte contre les algues vertes signer une tribune dans Le Monde pour dresser publiquement le « constat d’échec » des politiques publiques en la matière. Il y a quelques années, une telle sortie médiatique aurait été impensable. Tout ce qui contribue à casser l’omerta est bon à prendre, cela donne de l’énergie pour continuer !

Recueilli par Barnabé Binctin

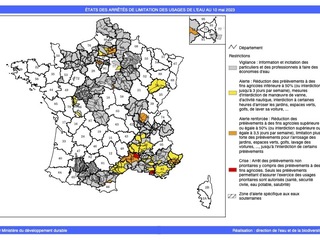

Sécheresse : une grande partie des Pyrénées-Orientales passe au niveau d’alerte maximal

10.05.2023 | F. Gouty

La sécheresse se confirme dans les Pyrénées-Orientales. Ce mardi 9 mai, le préfet du département, Rodrigue Furcy, a pris un arrêté passant neuf zones en « crise » (plus haut niveau de vigilance sécheresse), dont les bassins de l’Agly et de la Têt ainsi que la bordure côtière, et trois en « alerte renforcée ». Cette décision, s’appliquant jusqu’au 13 juin, recouvre ainsi la majeure partie du département. « Le déficit de pluviométrie reste très exceptionnel (entre – 60 et – 65 % sur les douze derniers mois) et les niveaux constatés dans les cours d’eau, dans les barrages et dans les nappes souterraines restent particulièrement problématiques, s’explique la préfecture. Il convient de sécuriser la ressource, jusqu’à la fin de l’été, par une réduction des prélèvements d’eau destinés aux usages prioritaires de l’eau (en particulier, eau potable et sécurité incendie). »

Carte des niveaux d’alerte sécheresse en France au 9 mai 2023.© Propluvia

Le passage en niveau de « crise » prévoit l’interdiction, en grande partie, des prélèvements agricoles. Seuls l’abreuvement des animaux, l’arrosage restreint des cultures maraîchères en plein-champs et des cultures hors sol, des arbres, des arbustes et des vignes de moins de trois ans restent possibles sous diverses conditions. Les niveaux de « crise » et « d’alerte renforcée » partagent, par ailleurs, un grand nombre d’interdictions, dont par exemple : l’arrosage des espaces verts, publics ou privés, des potagers ou encore des terrains de golf (en dehors d’un créneau limité entre 20 heures et 2 heures du matin, soumis le plus souvent à autorisation), mais également le nettoyage des bâtiments et de la voirie, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées ou le fonctionnement des fontaines publiques. Deux autres départements ont déjà placé des zones en « crise », notamment le bassin de la Cèze, dans le Gard, et le bassin de l’Huveaune, dans les Bouches-du-Rhône.

Mélenchon ou la consternante ignorance de l’économie

L’analyse économique de Jean-Luc Mélenchon est caricaturale. Un diagnostic truffé d’erreurs.

Meeting Mélenchon Parc des expos (70) By: Blandine Le Cain – CC BY 2.0

Orateur tribunitien de très grand talent, Jean-Luc Mélenchon soulève l’enthousiasme dans ses meetings. À coups de phrases-chocs (« Les riches sont des assistés ») et de chiffres percutants (« 27 personnes possèdent autant que la moitié de l’humanité ») il a une fois encore montré l’étendue de son savoir-faire à Montpellier le 13 février.

Devant 8000 militants acquis à sa cause, il a exposé sa vision du monde, une vision qu’il qualifie lui-même de caricaturale (« Je suis caricatural parce que la situation est caricaturale »).

Caricaturale, sa conception de l’économie l’est incontestablement.

L’économie « c’est aussi simple que ça »

« L’économie c’est juste comme le chauffage central, ça tourne. C’est tout, ce n’est pas plus compliqué que ça ». Ceux qui vous disent le contraire cherchent donc à vous enfumer. De même, « l’État ne prend rien, il fait circuler ». En découle une idée du circuit pour le moins rudimentaire : ce qui est prélevé par l’impôt sert à créer des emplois qui donnent lieu à distribution de salaires qui alimentent la consommation.

La TVA et l’impôt sur le revenu reviennent alors dans les caisses de l’État et bouclent d’autant mieux le circuit qu’il y aura moins d’allocations chômage à verser et moins de malades à soigner (puisqu’« il y a 14000 personnes qui meurent du chômage dans ce pays »). C’est sur la base de ce raisonnement que pour une bonne part sont financés les 200 milliards de dépenses supplémentaires que coûtera son programme de transition écologique.

Pour que tout se passe bien, il faut cesser de considérer l’économie du point de vue de la marchandise mais la gérer sous l’angle des besoins : « Nous allons gouverner par les besoins ». Mais qui définit ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas ? Certainement pas le marché réduit à la portion congrue (« supprimer le marché là où il n’a rien à faire ») mais l’État, c’est-à-dire le politique et en définitive un comité très restreint, comme ce fut longtemps le cas dans la défunte URSS.

Autre fondement des melanchonomics, l’économie est un jeu à somme nulle. Ce que les uns gagnent les autres le perdent. Celui qui s’enrichit le fait au détriment des autres. Les riches sont donc responsables de tout, ils se gavent pendant que les autres crèvent. Tout ce que les économistes ont pu dire sur la croissance et le dynamisme des économies développées qui ont prospéré depuis maintenant plus de deux siècles est manifestement nul et non avenu.

Un diagnostic truffé d’erreurs

Les contrevérités sur lesquels se fonde le tribun sont légion.

Son point de départ est que depuis le tournant du néo-libéralisme au début des années 1990, nous vivons sous le joug d’un capitalisme financier parasitaire qui détruit « tous les services publics sur toute la planète » et qui, « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité produit un terrible déséquilibre entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien ».

Que depuis 30 ans l’espérance de vie ait augmenté sur tous les continents, que la faim, la maladie et la pauvreté ait reculé partout dans le monde, que le niveau de vie ait spectaculairement progressé pour des centaines de millions de personnes échappent manifestement à l’orateur.

Pour ce qui est de notre pays, « au cours des années qui précèdent 10 points de PIB sont passés des poches du travail à celles du capital et il n’y a jamais eu autant de chômage, de misère et de difficultés ». Or depuis plus de 30 ans la part des salaires dans la valeur ajoutée n’a guère bougé en France : elle oscille toujours autour de 65 % du PIB.

Revenant sur le thème de la misère, le tribun affirme qu’il n’y a jamais eu autant de travailleurs pauvres auxquels il faut ajouter « ceux qui ont été réduits en esclavage, les autoentrepreneurs ». C’est évidemment plus qu’exagéré. Le taux de pauvreté en France était nettement plus élevé en 1975 qu’il ne l’est aujourd’hui. Quant aux inégalités, si on ne se polarise pas sur les 0,001 % du sommet de la distribution des revenus, il est facile de vérifier que les indicateurs habituels (rapport interdécile et coefficient de Gini) placent la France parmi les pays les moins inégalitaires du monde développé.

Jean-Luc Mélenchon trompe aussi son auditoire lorsqu’il évoque « un pays aussi fabuleusement riche que le nôtre », un pays qui pourrait donc supporter bien plus de dépenses publiques. Ce pays fabuleusement riche a pourtant depuis 2008 dégringolé d’une vingtaine de places dans les statistiques du FMI et de la banque mondiale en termes de PIB par habitant.

En outre, quand il prétend que les Français « sont les travailleurs les plus productifs du monde » il oublie de préciser que nos performances ne sont bonnes que si on raisonne en termes de productivité horaire mais que c’est absolument faux si on se réfère à la productivité par tête en raison des 35 heures et d’un âge encore précoce de départ en retraite.

Une analyse biaisée

En premier lieu Mélenchon commet une erreur fondamentale sur la nature de l’accumulation qui n’est pas un tas d’argent détourné par des satrapes qui se gobergent. Lorsqu’on arrive au niveau de fortune accumulé par un Bernard Arnault, cela permet bien sûr à celui qui l’a atteint de mener un train de vie exceptionnel.

Mais pour l’essentiel ce capital ne passe pas dans la consommation de son propriétaire. Composé d’actions à la valeur éminemment fluctuante, il lui confère avant tout des droits de contrôle sur un outil de production. Il le met en position d’en optimiser le fonctionnement et l’efficacité. S’il n’est pas le meilleur pour le gérer, des mains plus expertes finiront par s’en emparer comme le montrent les récentes mésaventures du groupe Lagardère.

Le régime économique dans lequel nous vivons donne de fait à quelques capitaines d’industrie une forte emprise sur une fraction du système de production et de distribution des biens. Pour les partisans du dirigisme, c’est un scandale insupportable. Convaincus que l’État doit concentrer tous les pouvoirs, ils ne voient pas que cela ouvre la route de la servitude pour le plus grand nombre et mène au totalitarisme. Comme le relevait déjà Keynes, pourtant partisan d’un interventionnisme appuyé, il vaut mieux qu’un homme assoiffé de pouvoir exerce sa tyrannie sur son compte en banque plutôt que sur l’ensemble de la population.

À cette incompréhension délibérée du rôle de la richesse s’ajoute celle du rôle de la finance lorsque Mélenchon ironise sur le risque que le capital est supposé prendre, « risque égal à zéro. »

La finance ne servirait donc à rien et le risque financier n’existerait pas, ce qui est grossièrement faux comme le savent tous ceux qui ont un tant soit peu étudié la question : l’innovation suppose la prise de risque et sans la finance il n’y aurait ni innovation ni croissance.

En émettant des actions une firme dispose d’une source d’argent gratuit qu’elle n’aura jamais à rembourser. De plus, si le cours de ses titres monte, elle accroît ses moyens de prendre le contrôle d’autres entreprises (ce qui est source de plus d’efficacité) et d’attirer les meilleurs (par les stock-options), d’où l’intérêt pour elle de racheter ses propres actions quand elle est en mesure de le faire.

Traduit dans les termes du chef de la France insoumise cela donne : « Ils rachètent leurs propres actions, ce qui ne sert à rien » alors que les 16 milliards d’euros que cela leur coûte aurait permis de mettre au travail « 300 000 personnes payées à 2000 euros pendant un an ». Additionner des carottes et des tubes de dentifrice ne mène pourtant pas à grand-chose, comme ne l’ignore pas un élève moyen de CM2.

Des remèdes qui tuent

Dans la droite ligne des médecins de Molière, Diafoirus et Purgon, monsieur Mélenchon préconise une médecine qui tue plus sûrement qu’elle ne soigne

Sa performance fait irrésistiblement penser au troisième intermède du Malade Imaginaire.

Dans cette cérémonie burlesque d’un homme qu’on fait médecin, à toutes les questions le candidat oppose une formule définitive : « Clysterium donare, postea saignare, ensuita purgare »

Ce à quoi en chœur l’assemblée répond : « Bene, bene, bene, bene respondere »

Une bonne saignée de riches et une bonne purge de financiers sont supposés venir à bout de tous nos maux.

Pour financer les 200 milliards de dépenses supplémentaires de son programme, « Il faut des sous, donc je les prends ».

À qui ? Aux plus riches. Problème, ils sont déjà partis puisque notre pays souffre d’une évasion fiscale massive sans cesse dénoncée par les insoumis mais contre laquelle ils ne seraient pas en mesure de lutter efficacement dans le monde tel qu’il est. Heureusement il y a le plan, la panacée miracle qui devrait permettre de surmonter tous les obstacles puisque le problème, le seul « c’est de remplir le carnet de commandes », ce dont on peut sérieusement douter.

Le reste n’a guère d’importance puisque « le coût du travail n’est pas le problème ». On pourrait même l’alourdir en supprimant les contrats à durée déterminée : les précaires, « on les titularise tous ».

Or si les CDD existent c’est directement lié à la coûteuse protection dont bénéficient les titulaires de CDI. Si les CDI sont imposés partout, l’explosion du chômage est inévitable. Autre élément du credo qui aboutit au même résultat : « La vérité c’est qu’il faut qu’on partage le temps de travail de manière qu’on puisse travailler moins pour que tout le monde travaille ». On sait pourtant où les 35 heures nous ont mené.

Enfin pour ce qui est de l’inflation, là aussi les choses sont dangereusement simples : « Dans deux mois, si vous voulez, tous les prix des produits de première nécessité seront bloqués ».

Et pour finir Robespierre

C’est une manière de ressusciter l’économie selon Robespierre et la loi du maximum qui en a envoyé plus d’un à la guillotine. Votée le 29 septembre 1793, elle imposait un plafond au prix de vente des grains et des farines sur tout le territoire français.

Elle fixait également des maxima pour les prix de 39 articles allant de la viande au miel en passant par les choux-raves et les sabots. Pour faire bonne mesure elle bloquait aussi les salaires et prévoyait que le nom de toute personne vendant ou achetant au-delà du maximum serait inscrit sur la liste des suspects. Cette tentative d’économie dirigée produisit des effets absolument contraires aux résultats escomptés, les paysans se mettant à dissimuler leurs récoltes pour ne pas avoir à les vendre à perte et les spéculateurs se précipitant pour acquérir tout ce qu’ils pouvaient. Face à la pénurie qui en résulta, il fallut sévir sans trembler et décapiter les contrevenants.

L’économie selon Robespierre c’est donc la Terreur mais aussi le manque généralisé de biens essentiels, l’hyperinflation, la fuite devant la monnaie et la ruine des porteurs d’assignats.

L’effet Dunning-Kruger

« Le vrai problème de l’économie n’est pas que les gens n’y comprennent rien, il est que chacun est persuadé a priori d’y comprendre quelque chose ».

On ne sait pas et on ne sait pas qu’on ne sait pas. C’est cette ignorance au carré qui permet à Jean-Luc Mélenchon d’entretenir à peu de frais la colère de ses troupes. De cette situation les déficiences de l’enseignement de l’économie dans notre pays sont pour une bonne part responsables.

Quand envisagera-t-on enfin de sérieusement s’y attaquer ?

Par : Pierre Robert

Mélenchon et ses Insoumis : la chute prochaine ?

L’alliance électorale NUPES vacille et laisse entrevoir un avenir incertain pour La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon.

Publié le 23 avril 2023

Jean-Luc Mélenchon apparaît désormais sous son vrai jour : un révolutionnaire de salon. L’âge ne pardonne pas. L’échec non plus. Le monde politique s’éloigne doucement de lui. Faire émerger un autre leader ne sera pas facile pour LFI. Et le comportement de voyous des députés LFI au cours du débat sur la réforme des retraites ne sera pas pardonné par les électeurs. L’alliance électorale hétéroclite baptisée NUPES semble se fracturer. Beaucoup de difficultés en perspective donc pour le populisme de gauche. Voici un petit tour d’horizon de cette mouvance politique.

De la social-démocratie au populisme

Ministre dans le gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002), Jean-Luc Mélenchon n’accepte plus les compromis internes au Parti socialiste à partir de 2007. Il est en désaccord complet avec la candidature présidentielle de Ségolène Royal, trop réformiste plan-plan à ses yeux. Il veut changer la société par la magie politique. Il quitte donc le Parti socialiste et crée le Parti de gauche, plus à gauche comme son nom l’indique. Ce parti deviendra ensuite La France insoumise (LFI). La nouvelle appellation ne manque pas de sel puisque ces insoumis du spectacle politique demandent davantage de réglementation et de fiscalité. On devrait s’esclaffer, mais la politique c’est du sérieux.

Il faut serrer la vis à tous ces profiteurs qui créent des entreprises, réussissent et gagnent de l’argent. L’État va mettre bon ordre à tout cela, confisquer 100 % des revenus supérieurs à un montant jugé largement suffisant par Mélenchon lui-même. Et redistribuer pour la justice sociale et le bonheur du peuple. Enfin des mesures vraiment sérieuses ! La politique résoudra en un clin d’œil la question de la rareté (toute relative en France) par le simplissime jeu de la redistribution. Les socialistes y avaient pensé depuis longtemps. Mais leur timidité n’est plus de mise. Il faut taper beaucoup plus fort.

L’un des modèles de Mélenchon, Hugo Chavez, y est très bien parvenu au Venezuela. La haine des États-Unis, et surtout de la liberté, avait permis à ce dictateur de ruiner son pays disposant pourtant d’un potentiel exceptionnel dans le domaine pétrolier. Mélenchon aurait adoré ruiner la France. Faire fuir les capitaux, mettre une pagaille monstre dans cette zone euro détestée, manipuler le petit peuple avec des slogans démagogiques et des prestations illusoires. C’est cela le pouvoir, quelle jouissance !

Erreur stratégique majeure

Mais il se trompe de stratégie. Mélenchon adopte la voie de la radicalité non révolutionnaire. De quoi s’agit-il ? D’agglutiner les mécontentements populaires et les concepts flous de l’extrême gauche américaine pour produire un courant politique valorisant systématiquement le conflit. Ce n’est pas nouveau, bien évidemment, puisque le noyau dur du marxisme était la lutte des classes. Les adversaires, ou plutôt les ennemis, sont plus nombreux et beaucoup plus diversifiés que les horribles bourgeois d’antan. Citons, sans être exhaustif, les racistes (ils pullulent), les islamophobes (sous-catégorie des racistes), les homophobes, les machistes et leur patriarcat, les climatosceptiques et les capitalistes bien sûr.

Cette ligne n’est pas révolutionnaire car il s’agit d’utiliser les institutions démocratiques et en particulier l’élection pour accéder au pouvoir. Les petites vaguelettes pseudo-révolutionnaires du style ZAD peuvent être soutenues, comme à Notre-Dame-des-Landes. Les groupuscules insurrectionnels de type black bloc peuvent être utilisés pour déclencher une réaction de maintien de l’ordre et invoquer ensuite systématiquement les violences policières, aspect particulier de la violence systémique de l’État occidental allié au capitalisme mondialisé.

Mais il n’est pas question de sombrer dans le terrorisme et encore moins de créer des mouvements armés appuyés et financés par l’étranger. Trouver des appuis extérieurs ne pose pourtant aucun problème, les dictateurs étant toujours friands de déstabilisation des démocraties. Mais nos Insoumis n’osent pas devenir des révolutionnaires. Siéger au Parlement, encaisser la rémunération confortable des représentants du peuple, oui. Mais passer à la clandestinité et risquer la prison ou même sa vie, pas question. Ces Insoumis de théâtre sont donc en réalité beaucoup plus timides que les communistes français aux temps heureux de l’URSS grande puissance. Les communistes étaient financés par l’État soviétique et utilisaient les services des agents clandestins russes implantés à l’ouest. Ils jouaient sur les deux tableaux : élections-piège à cons + opportunités révolutionnaires éventuelles (qui ne se sont jamais présentées en France). LFI se limite à un suivisme intellectuel laborieux du très pitoyable wokisme et à l’illusion d’une victoire dans les urnes.

Le poids des Insoumis : une illusion arithmétique

Après trois échecs à la présidentielle (2012, 2017 et 2022) Jean-Luc Mélenchon a sans doute compris que fédérer des minorités de mécontents n’équivaut pas à constituer une majorité de gouvernement. L’étape du premier tour de l’élection n’a jamais été franchie : quatrième en 2012 et 2017, troisième en 2022 par suite de l’effondrement socialiste. Nous sommes très loin du compte. Mais au-delà de l’arithmétique électorale, la distance est considérable entre un programme d’opposition systématique et un programme de gouvernement. Le populisme mélenchonien fait illusion numériquement car il est assez facile d’exacerber les rancœurs et de multiplier les promesses démagogiques éloignées des réalités économiques contemporaines.

Il est infiniment plus difficile de rassembler des sensibilités politiques différentes pour proposer un programme commun cohérent et proche du réel. Mitterrand et Jospin y étaient parvenus mais sur une base sociale-démocrate. Jamais personne en France n’a pu porter l’extrême gauche au pouvoir par l’élection. Il faudrait remonter à Robespierre et au régime de la Convention montagnarde (1793-94) pour trouver un équivalent approximatif. Mais nous étions en période révolutionnaire et cette phase de dictature par la terreur n’a duré qu’un an.

Pas d’avenir gouvernemental pour LFI

Cette gauche de la vocifération impuissante ne parviendra donc jamais au pouvoir en position dominante. Si elle y parvient un jour, elle ne sera qu’un allié de sociaux-démocrates ou d’écologistes ayant retrouvé la santé. Les premiers craquements apparaissent déjà dans cette NUPES qui n’a pas fêté son premier anniversaire. Écologistes, socialistes, communistes et insoumis ne sont d’accord que sur un point : s’opposer au pouvoir en place. Magnifique programme de gouvernement !

Mais même pour se maintenir en opposant de poids, il faudra que LFI trouve bientôt un successeur au leader charismatique qui l’a fondée. Jean-Luc Mélenchon, né en 1951, préconise la retraite à 60 ans pour les autres mais ne parvient pas à faire autre chose que de la politique à 72 ans. Certes, il n’est pas un cas particulier dans ce milieu où les jeux du pouvoir font le sel de la vie. Mais on voit mal qui parmi les leaders actuels de LFI pourrait prétendre lui équivaloir sur la scène médiatique. Mélenchon donne un spectacle apprécié de ses électeurs aussi bien devant la foule des meetings (c’est un tribun) que dans les médias audiovisuels (c’est un débatteur). Ses acolytes font vraiment pâle figure.

Par : Patrick Aulnas